風かよふねざめの袖の花の香にかをる枕の春の夜の夢 皇太后宮大夫俊成女(生没年未詳 1171?~1254?) 『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』田中裕・赤瀬信吾校注 岩波書店 1992.1

梅(むめ)の花あかぬ色香も昔にておなじかたみの春の夜の月

皇太后宮大夫俊成女

千五百番の歌合に

新古今和歌集 巻第一 春歌上 47

「梅の花、その飽きることのない色香も昔のままであり、同様に昔の形見として照らしている春の夜の月よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.32

建仁二年(1202)頃、千五百番歌合 春二。

本歌

「よそにのみあはれとぞ見し梅の花あかぬ色香は折りてなりけり」

(素性 古今 春上)。

懐旧の情を誘うものとして梅と月が関連的、対照的にあることは

以上四首[44-47]に共通し、ともに

「月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身一つはもとの身にして」

(在原業平 古今 恋五)の世界に繋がる。

「梅」の歌。

藤原俊成女

(ふじわらのとしなりのむすめ

生没年未詳 1171?~1254?)

藤原俊成の孫で養女。

建久元年(1190)頃、源通具(源通親の子)と結婚。

建仁二年(1202)、後鳥羽院に召され女房として御所に出仕。

新古今集初出(二十九首)。

勅撰入集百十六首。

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syunzejo.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/藤原俊成女

俊成女は、

隠岐での後鳥羽院による

『時代不同歌合』と

定家による

『小倉百人一首』

のどちらにも撰入されていない。

何故だろう?

『新古今集』では、

「したもえに思ひ消えなん煙(けぶり)だに跡なき雲のはてぞかなしき」

が巻第十二 恋歌二 巻頭歌で、

「かよひこし宿の道芝かれがれにあとなき霜のむすぼほれつつ」

が巻十四 恋歌四 巻軸歌

という破格の処遇をされているのに。

風かよふねざめの袖の花の香にかをる枕の春の夜の夢

皇太后宮大夫俊成女

千五百番歌合に

新古今和歌集 巻第二 春歌下 112

「夜明けの風が通う気配に目を覚ますと、片敷きの袖は花の香に香り、同様に花の香に香る枕がある。ああ今しがたこの枕の上で見失った春の夢よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.50

建仁二年(1202)頃、千五百番歌合 春二。

本説

「夢断、燕姫暁枕薫」

(和漢朗詠集「蘭」橘直幹)。

風かよふ 閨に通って目覚めさせるとともに花の香を送る風である。

袖の花の香 「の」で結んでゆく新古今的表現であるが、「袖ガ花の香に」と「袖ノ花の香に」の二文の結合とも見られる。

助詞の「の」で語を畳み上げてゆく手法は、イメージや情緒の重層をねらった新古今風の適例。

花の香に甘美な春夜の夢の余韻を感じとった歌で、現実と夢を一続きに捉える趣向は

38 「春の夜の夢のうき橋とだえして峰にわかるる横雲の空」

と似る。

参考

「折しもあれ花橘のかをるかな昔を見つる夢の枕に」

(藤原公衡 千載 夏)、

「袖の上に垣根の梅はおとづれて枕に消ゆるうたたねの夢」

(式子内親王 正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首)。

「花の匂」の歌。

元作品によれば梅歌か。

恨みずやうき世を花のいとひつつさそふ風あらばと思ひけるをば

皇太后宮大夫俊成女

題しらず

新古今和歌集 巻第二 春歌下 140

「私は恨まずにいられない。うき世を花が厭い続けて、誘う風があれば、散ろうと思っていたその心強さを。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.57

通具俊成卿女五十番歌合。

本歌

「わびぬれば身を浮草のねをたえてさそふ水あらばいなむとぞ思ふ」

(小野小町 古今 雑下)。

恨みずや 「恨む」は当時上二段活用。「や」は反語。

「花の跡」の歌。

「落花ののちの述懐」。

いその神布留(ふる)のわさ田をうちかへし恨みかねたる春のくれかな

皇太后宮大夫俊成女

題しらず

新古今和歌集 巻第二 春歌下 171

「石上の布留の早稲田をうち返すではないが、くり返しくり返し恨んでも恨み尽くせない春の暮よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.65

本歌

「うちかへし君ぞ恋しきやまとなる布留のわさ田の思ひ出でつつ」

(後撰 恋一 読人しらず)。

いその神布留 石上郷の布留は奈良の京の一部とされていたが、「布留」を「古る」に掛けて奈良の古京をさす。

上二句は「うちかへし」の序、当季の叙景を兼ねる。

わさ田 わせ田。早く実る品種の早稲を作る植田。

うちかへし 植田の田打ち。苗代の田打[田植え前の]とは別。

「三月尽」の歌。

をりふしもうつればかへつ世のなかの人の心の花ぞめの袖

皇太后宮大夫俊成女

夏のはじめの歌とてよみ侍りける

新古今和歌集 巻第三 夏歌 179

「恋ばかりか季節も変われば、人はさっさと取替えてしまう。まるで男心の花が変るように桜色に染めた春の衣を夏衣に。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.68

本歌

「色見えでうつろふものは世のなかの人の心の花にぞありける」

(小野小町 古今 恋五)。

花ぞめの袖 本歌の「花」を桜に取りなし、桜色に染めた春衣の意。

または春の着用である桜襲[さくらがさね](表白、裏薄色)をもいう。

参考

「世の中の人の心は花染のうつろひやすき色にぞありける」

(古今 恋五 読人しらず)

この花染は青花、即ち露草の花の絞汁で染めたものであるが、

詞句の類似はあり、本歌としてもよい。

「更衣」の歌。

たちばなのにほふあたりのうたたねは夢も昔の袖の香ぞする

皇太后宮大夫俊成女

題しらず

新古今和歌集 巻第三 夏歌 245

「橘の花が匂うあたりでうたたねをすると、夢まで昔の人の袖の香がするよ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.86

通具俊成卿女五十番歌合。

本歌

「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」

(古今 夏 読人しらず。伊勢物語六十段。)。

「花橘(盧橘)」の歌。

大荒木(おほあらき)のもりの木(こ)のまをもりかねて人だのめなる秋の夜の月

皇太后宮大夫俊成女

五十首歌奉りし時、杜間月といふことを

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 375

「大荒木のもりという、その漏りやすい森の木の間を漏れることもできず、いたずらにあてにさせるばかりの秋の夜の月よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.120

建仁元年(1201)十二月、仙洞句題五十首。

本歌

「ことならば闇にぞあらまし秋の夜のなぞ月影の人だのめなる」

(柿本人麿 拾遺 恋三)。

大荒木 説はあるが八雲御抄五[やくもみしょう 順徳天皇 1197-1242 による歌論書]は山城国の歌枕とする。

「大粗きの漏り」と興じ、「森」と「漏りかね」も同音の技巧。

人だのめ 光がよくさすかと人に期待させること。

参考

「大荒木の森の下なるかげ草はいつしかとのみ光をぞ待つ」

(躬恒集)。

「秋月を待つ」の歌。

ことわりの秋にはあへぬなみだかな月の桂もかはる光に

皇太后宮大夫俊成女

題しらず

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 391

「まことにもっともな、秋になると堪えきれずに流れるこの涙よ。月中の桂も紅葉して一きわ照りまさるので。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.124

本歌

「久方の月の桂も秋はなほ紅葉すればや照りまさるらむ」

(壬生忠岑 古今 秋上)。

あへぬ 奥義抄・上[おうぎしょう〔アウギセウ〕平安後期の歌学書。三巻。藤原清輔(ふじわらのきよすけ 1104-1177)著。天治元年(1124)~天養元年(1144)の間に成立]「あへず たへずなり」。

秋に感傷する理由を月色に見出し改めて納得したもの。

「月中の秋色」の歌。

稲葉ふく風にまかせてすむ庵(いほ)は月ぞまことにもりあかしける

皇太后宮大夫俊成女

和歌所歌合に、田家月を

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 428

「稲葉をわたる風に引板(ひた)をあずけて泊っている庵では、主の代りに月が、故人も詠んだ通り夜通し漏れ入り、田守を勤めていることだ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.134

前歌[427 慈円

雁のくる伏見の小田に夢さめてねぬよの庵に月をみるかな]

と同じ

建仁元年(1201)八月十五夜撰歌合

「田家見月」の番い(左)の歌で勝となる。

風にまかせて 引板[鳥獣を追うため、張り渡した縄に引っ張れば鳴るように細工した板切れを吊るしたもの]を吹き鳴らすままにして。

すむ 「住む」と同音の「澄む」に掛けて月の縁語となる。

まことに 「秋の夜は山田の庵に稲妻の光のみこそもりあかしけれ」(伊勢大輔 後拾遺 雑一)をふまえる。

もり 「漏り」と「守り」と掛詞。

参考

「宿近き山田の引板に手もかけで吹く秋風にまかせてぞ見る」

(源頼家 後拾遺 秋下)。

「秋月に庵を結んで田家の月」の歌。

あくがれてねぬ夜の塵のつもるまで月にはらはぬ床(とこ)のさむしろ

皇太后宮大夫俊成女

題しらず

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 429

「夜通し心は月へとさまよって寝られぬ夜々の塵が積るそれ程まで、月故に払ったことのない床の筵よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.134

本歌

「敷妙の枕の塵や積るらむ月のさかりはいこそ寝られね」

(源頼家 後拾遺 雑一)。

あくがれ 魂が身から遊離すること。

はらわぬ… 共寝の床の塵は男が払い、女は勝手に取替えないという習俗があった(大和物語140段など)。

夜も寝ないので男と共寝することもなく、床の塵は積ったままなのを顧みて嘆きながらも、月への激しい恋慕を歌う。

参考

「うち払う塵のみ積るさ筵も嘆く数にはしかじとぞ思ふ」

(蜻蛉日記)。

「秋月に床を結ぶ」の歌。

ふきまよふ雲井をわたる初雁のつばさにならすよもの秋風

皇太后宮大夫俊成女

題しらず

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 505

「秋風の乱れ吹く大空をわたる初雁が翼で打ち鳴らしている、その四方から吹きかかる秋風よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.155

雲井 雲居。空または雲。

ならす 八代集抄[北村季吟による江戸前期の注釈書]「馴るる心なり」とあるが、「翼に鳴らす」でよい。激しい風音の中で羽ばたく表現。

よもの秋風 上の「ふきまよふ」に照応し、方向の定まらない秋風。

烈風の中、粛々と飛ぶ一列の雁に思いを馳せ、その行路難をいとおしむ。

「雁」の歌。

あだにちる露の枕にふしわびてうづらなくなりとこの山風

皇太后宮大夫俊成女

題しらず

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 514

「置く露がいたずらに散る枕では寝つかれないで、鶉が鳴いているよ。床に吹きおろす鳥籠の山風に。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.157

あだにちる 露がわけもなく散る意に、いくら泣いても思う相手は来ず、甲斐がない意を兼ねる。

露 涙の露を兼ね、「なく」の縁語。

とこの山 近江国の歌枕。「床にそふ」(和歌初学抄[平安時代後期の歌人藤原清輔 1104-1177 による歌学書])とあり、ここも「床」に掛け、かつ枕の縁語。

表は秋歌であるが、やはり独寝の床に伏して涙にくれる恋歌の情景を重ねている。

「鶉」の歌。

とふ人もあらしふきそふ秋はきて木の葉にうづむ宿の道芝

皇太后宮大夫俊成女

千五百番歌合に

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 515

「もう訪う人もあるまいと思う、激しい山風を伴う秋となり、すっかり落葉に埋もれている宿の道芝よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.157

建仁二年(1202)頃、千五百番歌合 秋四。

本歌

「うち払ふ袖も露けき常夏に嵐吹きそふ秋も来にけり」

(源氏物語 帚木)。

あらし 「嵐」と「あらじ」と掛詞。

秋はきて 人は来ないでの意がある。

宿の道芝 わが家に通ずる道端の雑草。

千五百番歌合の定家の判に

「秋のあはれを尽して恋の心に通へり」とある。

「暮秋の道」の歌。

色かはる露をば袖におきまよひうら枯(が)れてゆく野辺の秋かな

皇太后宮大夫俊成女

千五百番歌合に

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 516

「白露とは色変りの鮮やかな露を、かつての花の露かと見まちがうばかり袖に置いて、自分は葉末から枯れてゆく野辺の秋よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.158

建仁二年(1202)頃、千五百番歌合 秋三。

色かはる露 紅涙。激しい悲しみの涙の色を紅とするのは通念。

うら枯れ 草葉や低木などの枝の先の枯れること。また単に枯れる意。

暮秋の物悲しさにこぼれる紅涙を秋の盛りの花の露に擬する。

「暮秋の野」の歌。

さえわびてさむる枕にかげみれば霜ふかき夜(よ)の有あけの月

皇太后宮大夫俊成女

千五百番歌合に

新古今和歌集 巻第六 冬歌 608

「寒さに堪えきれずに目がさめた。その枕の上の光を見れば、それは深く置いた霜に映る深夜の下弦の月である。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.183

建仁二年(1202)頃、千五百番歌合 冬二。

霜ふかき 「ふかき」は夜にもかかる。

「霜を結ぶ冬の月」の歌。

霜がれはそこともみえぬ草の原たれにとはまし秋のなごりを

皇太后宮大夫俊成女

題しらず

新古今和歌集 巻第六 冬歌 617

「この一面の霜枯では、それがどこにあるとも分からない草の原である。誰に尋ねようかしら、美しかった秋の名残のありかを。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.185

本歌

「尋ぬべき草の原さへ霜枯れてたれに問はまし道芝の露」

(狭衣物語二)。

そこ 「秋のなごり」がそこに、の意。

たれにとはまし 人影も見えないことを示唆する。

秋のなごり 紅葉の朽葉や秋草の枯株など。

飛鳥井の女君に譬えた本歌の「道芝の露」を「秋のなごり」に置き替え、

一段と艶を加える。

「霜枯」の歌。

へだてゆく世(よ)々のおもかげかきくらし雪とふりぬる年(とし)の暮かな

皇太后宮大夫俊成女

年の暮によみ侍りける

新古今和歌集 巻第六 冬歌 693

「年の暮、それが私から引離してゆく年々の思い出の姿は茫々として、あたかもあたりを暗くして降るこの雪のように古く昔になってしまう。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.205

通具俊成卿女五十番歌合。

へだてゆく 「年の暮」が「世々のおもかげ」を自分から隔ててゆく意。

おもかげ 幻。見えながら実在しない物の形で、ここは思い出に浮ぶ昔の姿、印象をさす。

かきくらし [あたり一面を暗くする。]「おもかげ」をかきくらす意と「かきくらしふる」意と掛ける。

ふり 「降り」と「古り」と掛詞。

順次遠ざかり、薄れてゆく年々の思い出の姿を次第にかき消えてゆく雪中の眺望に擬したもの。

参考

「年の内に積れる罪はかきくらし降る白雪とともに消えなむ」

(紀貫之 拾遺 冬)。

「歳暮」の歌。

今はさはうき世の嵯峨(さが)の野べをこそ露きえはてし跡としのばめ

皇太后宮大夫俊成女

母の身まかりにけるを嵯峨野辺(さがのへん)にをさめ侍りける夜、よみける

新古今和歌集 巻第八 哀傷歌 787

「今となっては、それでは、憂き世のならいとして母を葬ったこの嵯峨の野辺を、露が消えはてるように亡くなってしまった母の跡としてしのびましょう。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.235

母 作者俊成女は実は俊成の孫。その母は八条院三条といい、俊成の女(むすめ)で、正治二年(1200)二月二十日、五十三歳で病没。

をさめ侍りける夜 埋葬いたしました夜。

嵯峨 「性(さが)」を掛ける。露がふかく置いたり、はかなく消えたりするのがならいの嵯峨の野辺。

さは それでは。

秋の哀傷。

かくしてもあかせばいく夜(よ)すぎぬらん山路(やまぢ)の苔の露のむしろに

皇太后宮大夫俊成女

千五百番歌合に

新古今和歌集 巻第十 羇旅歌 949

「このようにしても明かせば夜は明けるものの、もう幾晩が過ぎたのでしょうね。露でいっぱいの山路の苔をしとねに、なれない旅寝を続けて。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.285

建仁二年(1202)頃、千五百番歌合 雑一、初句「かくてしも」。

かくしてもあかせば

「雲も閨(ねや)月はともし火かくしても明かせば明くる佐夜の中山」

(藤原良経 正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首 羈旅)の影響か。

苔の露のむしろ 「苔の筵」は、旅人・修行者・隠者などの、奥山での粗末な敷物や草庵を示す歌語でもある。

「露」は涙を暗示。

ふるさとも秋はゆふべをかたみにて風のみおくる小野の篠原

皇太后宮大夫俊成女

和歌所の歌合に、羇中暮といふことを

新古今和歌集 巻第十 羇旅歌 957

「故郷も、もう秋の夕暮。「秋は夕べ」、そんな感慨を故郷の思い出のよすがにして、夕風ばかりを吹き送ってくるよ、小野の篠原に。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.287

建永元年(1206)七月二十五日、卿相侍臣歌合「羇中暮」。

ふるさとも 故郷も旅先のここも。

秋はゆふべ 枕草子 春は曙の条「秋は夕暮」。

風のみ 「風」は秋。「風の便り」というが、便りはなく風だけ。「風」と「篠原」は密接。

小野の篠原 山城国の歌枕ともいうが(八雲御抄五[やくもみしょう 順徳天皇 1197-1242 による歌論書])、普通名詞でよい(顕注密勘十一[けんちゅうみっかん 鎌倉時代前期に藤原定家によって書かれた『古今和歌集』の注釈書])。

「浅茅生の小野の篠原しのぶとも人知るらめやいふ人なしに」

(古今 恋一 読人しらず)。

「虫の音もわが身ひとつの秋風に露わけわぶる小野の篠原」

(建保三年(1215)六月、院四十五番歌合「行路秋」・俊成卿女)。

957・958「いたづらにたつや浅間の夕けぶり里とひかぬるをちこちの山」

は卿相侍臣歌合で番い。

したもえに思ひ消えなん煙(けぶり)だに跡(あと)なき雲のはてぞかなしき

皇太后宮大夫俊成女

五十首歌奉りしに、寄雲恋

新古今和歌集 巻第十二 恋歌二 1081 巻頭歌

「人知れず恋い焦がれて死んでしまうであろう、その火葬の煙さえ雲にまぎれ、やがて、跡かたもなく消えてゆく行末を思えば、本当に悲しいことだ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.322

建仁元年(1201)十二月、仙洞句題五十首。

本歌

(一)「消えはてて煙は空にかすむとも雲のけしきをわれと知らじな」、(二)返し「かすめよな思ひ消えなむ煙にも立ち遅れてはくゆらざらまし」(狭衣物語四)。

したもえ 表面に現われずに燃える。転じて心中で思い焦がれること。

思ひきえ 正気を失うこと。ここは恋死にする意。

「思ひ」に「火」を掛け、「消え」「煙」は縁語。

雲のはて 時間的にも視覚的にも。火葬の煙を雲に見立てるのは常套。

元久二年(1205)三月二日、後鳥羽院の思召で巻頭に置かれた。

「煙に寄せる忍ぶ恋」。

面影のかすめる月ぞやどりける春やむかしの袖の涙に

皇太后宮大夫俊成女

水無瀬恋十五首歌合に、春恋の心を

新古今和歌集 巻第十二 恋歌二 1136

「あの人の面影がぼうっと重なって見える霞んだ春の月が映っていることだ。「春や昔」と嘆く袖の涙の上に。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.336

建仁二年(1202)九月十三日、水無瀬恋十五首歌合。

同年、若宮撰歌合。

本歌

「月やあらぬ春やむかしの春ならぬわが身一つはもとの身にして」

(在原業平 古今 恋五。伊勢物語四段)。

面影 幻。

かすめる 上下の語「面影の」と「月」にかかる。

春やむかし 本歌に基づく成語として、昔のままの春の意、またそれに比べ自分の境遇は変った意を含めて用いる。

懐旧の恋。

「春に寄せる絶えて逢はざる恋」。

ならひこしたがいつはりもまだ知らで待つとせしまの庭の蓬生(よもぎふ)

皇太后宮大夫俊成女

千五百番歌合に

新古今和歌集 巻第十四 恋歌四 1285

「世の習とされてきた男の偽りを一度もまだ知らないで待ち設けていた間に、庭は蓬生となったことよ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.378

建仁二年(1202)頃、千五百番歌合 恋三。

本歌

「わが宿は道もなきまで荒れにけりつれなき人を待つとせしまに」

(遍照 古今 恋五)。

蓬生 「荒れたるやどをば、よもぎふといふ」(能因歌枕[能因 988-1050 による歌学書])。

「庭に寄せて久しき恋」。

露はらふ寝覚めは秋のむかしにて見はてぬ夢にのこるおもかげ

皇太后宮大夫俊成女

被忘恋の心を

新古今和歌集 巻第十四 恋歌四 1326

「こうして枕の露を払っている悲しい寝覚めは飽かれたこれまで通りの秋の寝覚め、そして今しがた途切れた夢の名残にくっきりと浮かぶあの方の面影よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.388

建永元年(1206)七月二十八日、院当座歌合。

本歌

「夢路にも宿かす人のあらませば寝覚めに露ははらはざらまし」

(後撰 恋三 読人しらず)。

露 秋の縁語の露と涙を兼ねる。

夢 艶冶な逢瀬の夢。

「露はらふ」も「のこるおもかげ」も同時であるが、片や昔のままの私、

片や思う人に逢っているうれしい私で、その対照を夢うつつに噛みしめる。

「絶えたる後の恋」。

ふりにけり時雨は袖に秋かけていひしばかりを待つとせしまに

皇太后宮大夫俊成女

水無瀬の恋の十五首歌合に

新古今和歌集 巻第十四 恋歌四 1334

「ああ月日は過ぎ、時雨が袖にも「秋かけて」降るようになった。「秋かけて」必ず訪ねますと言ったその言葉だけを頼りにして待つ気でいた間に。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.390

建仁二年(1202)九月十三日、水無瀬恋十五首歌合「寄雨恋」。

同年、若宮撰歌合。

本歌(一)

「秋かけていひしながらもあらなくに木の葉ふりしくえにこそありけれ」

(伊勢物語九十六段)。

本歌(二)

「いま来むといひしばかりに長月の有明の月を待ちいでつるかな」

(素性 古今 恋四)。

ふり 「経り」と「降り」と掛詞。

時雨 晩秋、初冬の景物。ここは涙の時雨を主とする。

秋かけて 上下の句に掛かる。秋になればの意。

「絶えたる後の恋」。

かよひこし宿の道芝かれがれにあとなき霜のむすぼほれつつ

皇太后宮大夫俊成女

水無瀬の恋の十五首歌合に

新古今和歌集 巻第十四 恋歌四 1335 巻軸歌

「あの人の通ってきた家の小道の雑草は枯れ、訪れも間遠になって、今は足跡のつかない霜が結び、私の心も屈託しつづけていることだ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.390

建仁二年(1202)九月十三日、水無瀬恋十五首歌合 冬恋。

同年、若宮撰歌合。

かれがれ 「枯れ」に「離(か)れ」を掛ける。

むすぼほれ 霜と心の状態を兼ねる。霜が結ぶ意に、心が結ぼほれる(鬱屈する)意を掛ける。

庭前の景に忘れられた恋の悲しみを重ね合わす。

「絶えたる後の恋」。

夢かとよ見し面影もちぎりしも忘れずながらうつつならねば

皇太后宮大夫俊成女

和歌所歌合に、遇不逢恋の心を

新古今和歌集 巻第十五 恋歌五 1391

夢であったのか、どうか。あの時見た姿も約束の言葉もはっきり覚えていながら、現実にはないところを見ると。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.405

建仁二年(1202)五月二十六日、仙洞影供歌合

[後鳥羽院が鳥羽城南寺において催した歌合]。

遇不逢恋 一度逢ったきり逢うことなく、却って一層思いが増すという題意。

とよ 駄目をおす気持。

うつつならね 現に訪れもなく、いつまでもという約束も果たされていないこと。

参考

「夢かとよ見しにも似たるつらさかな憂きはためしもあらじと思ふに」

(狭衣物語三)。

「面影に寄する恋」。

葛の葉のうらみにかへる夢の世を忘れがたみの野べの秋風

皇太后宮大夫俊成女

寄風懐旧といふことを

新古今和歌集 巻第十六 雑歌上 1565

「葛の葉が風に葉裏を見せて翻るように、思い出は恨みとなって返ってくる夢のようなあの人との仲であるが、それをさながら夢見させてはくれず、忘れがたい昔の形見にせよとばかり吹いて驚かす野辺の秋風よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.456

建永元年(1206)七月二十六日、院当座歌合。

葛 マメ科の蔓性多年生草本。山野に叢生し、葉は大形の三出複葉、裏は青白い。白は秋の色。

うらみ 葉裏を見せる「裏見」と「恨み」を掛けるのは常套。

世 男女の仲。

忘れがたみ 「忘れ難し」と「形見」と掛詞。

めざめると忽ち思い出は恨みとなって甦る、それが昔の形見だというのである。

野べの秋風 野原から吹き越すつれない秋風。「秋風」は「葛の葉」「かへる」の縁語。

「葛」に寄せる秋の雑歌。

をしむとも涙に月も心からなれぬる袖に秋をうらみて

皇太后宮大夫俊成女

和歌所にて述懐の心を

新古今和歌集 巻第十八 雑歌下 1764

「月も私の心のせいで――私が秋の悲しさに堪えられず、涙を袖にこぼすので――夜毎に涙に映っている、その袖であるのに、すべては秋のせいだと恨んで、過ぎゆく秋を惜しもうともせずにいる。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.514

建永元年(1206)八月、「卿相侍臣嫉妬(ねたみ)歌合」述懐三首。

涙に 涙の「なみ」を「無(なみ)」に掛け、「秋をうらみてをしむともなみ」と倒置になる。また一方「なれぬる袖」にかかる。

袖に映り馴れる月を見る悲しさに、「心から」と知りながら、秋を恨むという趣向。

月、心、秋の関係は

「月見ればちぢに物こそ悲しけれわが身一つの秋にはあらねど」(大江千里 古今 秋上)を参考。

https://yatanavi.org/rhizome/新古今和歌集

西行 94

慈円 92

藤原良経 79

藤原俊成 72

式子内親王 49

藤原定家 46

藤原家隆 43

寂蓮 35

後鳥羽院 35

俊成卿女 29

藤原雅経 22

藤原有家 19

源通具 17

藤原秀能 17

二条院讃岐 16

宮内卿 15

源通光 14

読書メーター

和歌の本棚

登録冊数58冊

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091215

https://note.com/fe1955/n/ne4fa66d0d6fc

https://note.com/fe1955/n/nce8e9a0c3675

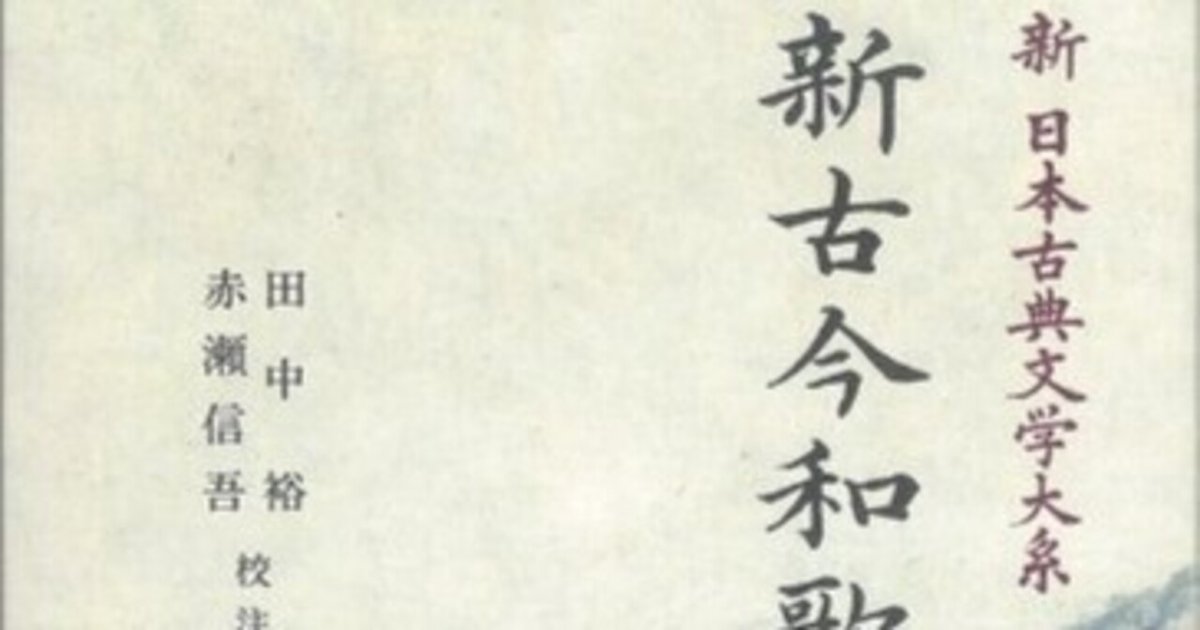

『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』

田中裕・赤瀬信吾校注 岩波書店 1992.1

丸谷才一『後鳥羽院 第二版』

筑摩書房 2004.9

ちくま学芸文庫 2013.3

https://note.com/fe1955/n/n3c66be4eafe5

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『日本詩人選 10 後鳥羽院』筑摩書房 1973.6

https://note.com/fe1955/n/n56fdad7f55bb

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『樹液そして果実』集英社 2011.7

『後鳥羽院 第二版』筑摩書房 2004.9

『恋と女の日本文学』講談社 1996.8

うすくこき野辺のみどりの若草に跡までみゆる雪のむらぎえ

後鳥羽院宮内卿(ごとばのいんくないきょう 生没年不詳)

『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』

田中裕・赤瀬信吾校注

岩波書店 1992.1

田渕句美子

『新古今集 後鳥羽院と定家の時代』

角川学芸出版 2010.12

『異端の皇女と女房歌人 式子内親王たちの新古今集』

KADOKAWA(角川学芸出版) 2014.2

https://note.com/fe1955/n/nbe13c3cb00d4