バーチャル学会2024を開催して

総括

バーチャル学会2024を2024年12月7日(土)から8日(日)の2日間にかけてVRChat、clusterにて開催しました。今年も多くの方々にご参加いただき、誠にありがとうございました。今年の運営方針としては「開かれた学会」をテーマとして、初めて学会で発表する人でも応募しやすいような導線やVRSNSに不慣れな人も楽しめるイベント設計を目標としていました。具体的な取り組みとして昨年度より継続してwebページのデザインの工夫やVRワールドクリエイターの方をお招きした招待デモツアーの実施などを行いました。また今年は特別にゴールドスポンサーの京セラ様より「京セラファインセラミクスワールドツアー」を実施いただき、VR環境を活用した科学技術の紹介を展開できました。そのほか会場の修正や運営プログラムの整理、発表者向けの情報共有などなかなか表には出ない工夫をしてきました。本記事ではそういった部分も含め振り返りを行えればと思います。

さて、バーチャル学会は2019年より実施し、2024年の学会大会で6回目の開催となりました。ここまで続けてこれたのはひとえにご発表いただいている皆様、ご協賛いただいた皆様、当日ご参加いただいた皆様、そして何より運営メンバーの協力あってこそだと考えております。しかしながら回数を重ねるごとに会の規模拡大が進み、運営への負担もそれに伴い大きくなっております。そこで、一度バーチャル学会の価値と運営の理念、モチベーションを問い直し、新たな体制で生まれ変わりたいと考えています。そのため2025年度の開催は未定とさせていただいておりますが、バーチャル学会から気持ちが離れたわけではなく、むしろどう向き合うべきかをポジティブに考えている最中です。近い内にご報告できればと思いますが、もうしばらくお待ちいただければ幸いです。

バーチャル学会2024概要

開催日:2024年12月7日(土)〜8日(日)

開催会場:VRChat、cluster

発表件数:62件

交流用Discord参加者数:349人(運営、ゲスト、スタッフ等込)

HP:https://vconf.org/2024/

タイムテーブル

発表件数と発表形式

バーチャル学会2024ではポスター発表を必須とし、希望者は3分間の口頭発表を行うことができる。口頭発表は学会当日の午前中に行われるため口頭発表にて興味のある研究を見つけ、午後のポスター発表にて直接著者と意見交換をするという流れを想定している。

2024年度は2023年度より発表件数が12件少ない結果となった。関連のある事象としてVRコミュニティにおいてアカデミア関係のイベントである「VRC理系集会」が2024年3月29日をもって終了し、バーチャル学会への導線が一部途切れた可能性もある( https://metacul-frontier.com/?p=9772 )。

各プログラムに対する満足度として開催後のアンケート(回答数71件)をみると、ポスターセッションが最も人気のあるプログラムとなっている。ただし、昨年度と比較すると本年度は口頭発表、基調講演、オーガナイズドセッション(SPring-8見学ツアー)の評価が上がっており、デモツアーの評価が昨年度から下がっている。これは口頭発表の転換がスムーズに進みトラブルなく発表を聞けたこと、基調講演のプログラムを2日間に分けて開催したことで集中して聞くことができたことが影響していると考える。オーガナイズドセッションやデモツアーについては予約制で参加人数が限られているため、アンケート回答者の中にデモツアーに参加できた人が多かったことが影響していると考える。

発表カテゴリ

バーチャル学会2024では申し込まれた発表を以下のカテゴリに分類し、ポスター発表のコアタイムを設計した。

Aブロック(ソーシャルVR / アバター / エージェント)

Bブロック(教育① / 可視化 / VR空間 / 感覚・知覚)

Cブロック(インタラクション / コミュニケーション / 教育② / 社会)

Dブロック(応用数学 / 機械学習 / CG・デジタルアーカイブ / 工学・サイエンスコミュニケーション)

過去のバーチャル学会の発表カテゴリ推移をVR関連、自然科学、人文科学の3つに分類すると以下のようになった。

VR関連発表はVR、メタバース、バーチャルリアリティなどのキーワードを概要文に含むものをピックアップし、自然科学、人文科学の仕分けは目視により行った。

このデータを見るとやはりVR関連の発表(ソーシャルVR関連や純粋なVR技術などを包含する発表)が最多となる。

以下は発表カテゴリを割合にしたグラフである。

2024年度は2023年度と比べVR関連の発表が増え、2022年度の比率と似た傾向にある。バーチャル学会ではあらゆる分野の研究発表を受け入れており、分野ごとの投稿量はなるべく偏らないようにしたいが、どうしてもVR関連技術の投稿が多くなっている。

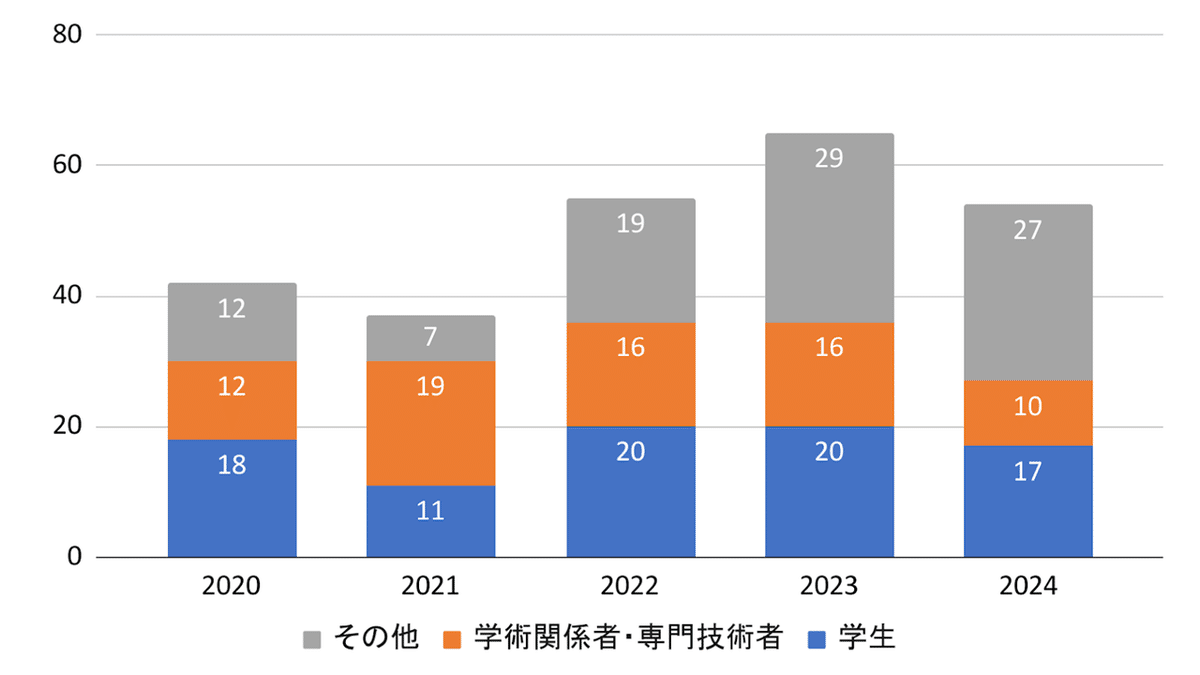

以下は発表者の属性の推移である。発表者のうち、アンケートに回答いただいた方の職業を分類している。2024年はその他の割合が増え、学生、学術関係者・専門技術者の割合は減少している。

聴講者推移

以下に2022年と2023年の聴講者の学術活動への関わりの推移を示す。

このデータはバーチャル学会公式Discordに参加いただく際に回答頂いたデータである。

聴講者は2024年データでは仕事で学術活動に携わっている人が増えている。発表者の割合とは逆の傾向であり、従来発表者だった人が聴講側に回っている可能性がある。本年度はオーガナイズドセッションの招待デモや京セラファインセラミクスワールドツアー、デモツアーなどの参加のためにDiscord参加が必須であったためDiscordの参加人数は増加している。

バーチャル学会2024プログラム詳細

オープニング

オープニングはclusterにて開催した。運営委員長のふぁるこからバーチャル学会の理念と当日のプログラム、参加方法などの紹介を行った。昨年同様オープニングより簡略化し、スムーズに次の口頭発表に移行できるよう調整を行った。

口頭発表

口頭発表は1人あたり3分の発表で質疑なしとした。clusterの仕様上イベントのゲストには20人までしか登録できないため1日の口頭発表人数が20人を超える場合は運営スタッフにより適宜権限付与を更新した。また発表会場の後ろにはゲスト用の待機室があるため、自分の発表番号が呼ばれるまではそこで待機することでスムーズな移動を設計した。

2024年は発表時間を守るため3分を超えて発表を続ける場合はテレポートギミックを用いて発表者を控室に移動させる機能を実装した。

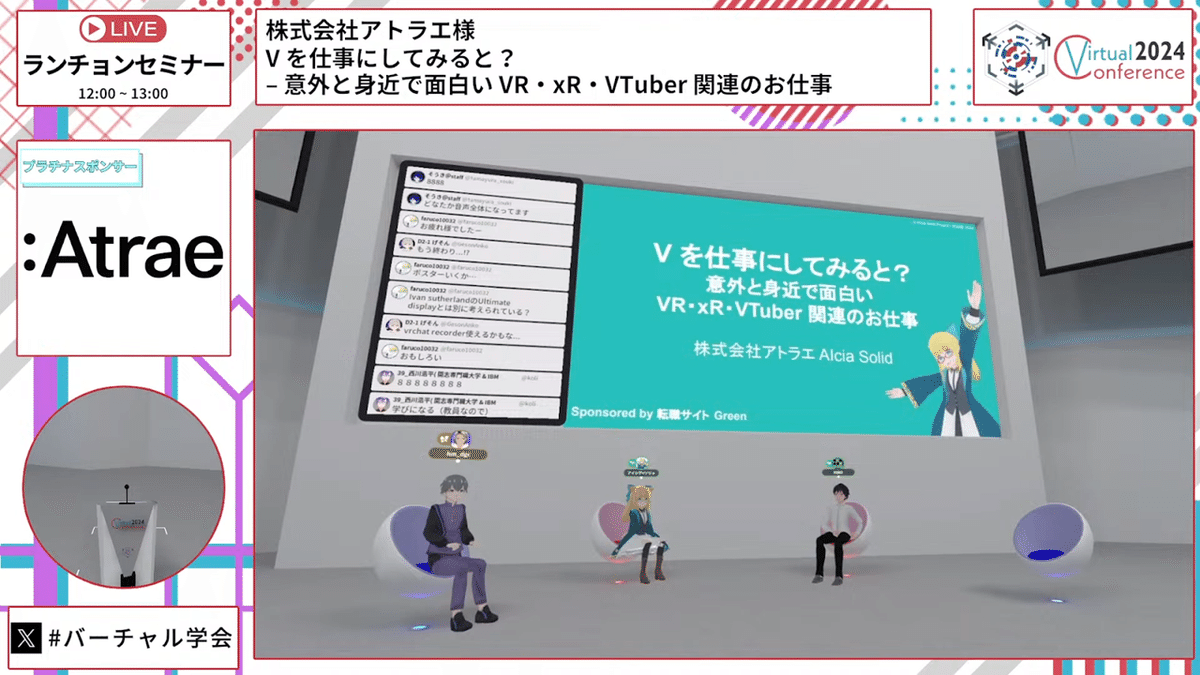

ランチョンセミナー

ランチョンセミナーではプラチナスポンサーのcluster様とAtrae様より講演をいただいた。

clusterの発表ではメタバース研究所の方々からclusterの新たな機能の紹介などが行われた。

Atraeの発表ではVtuberのアイシア=ソリッド氏、株式会社バーチャルキャスト取締役CTOのMIRO氏、株式会社IRIAMの出口氏よりVR関連企業の職業紹介が行われた。

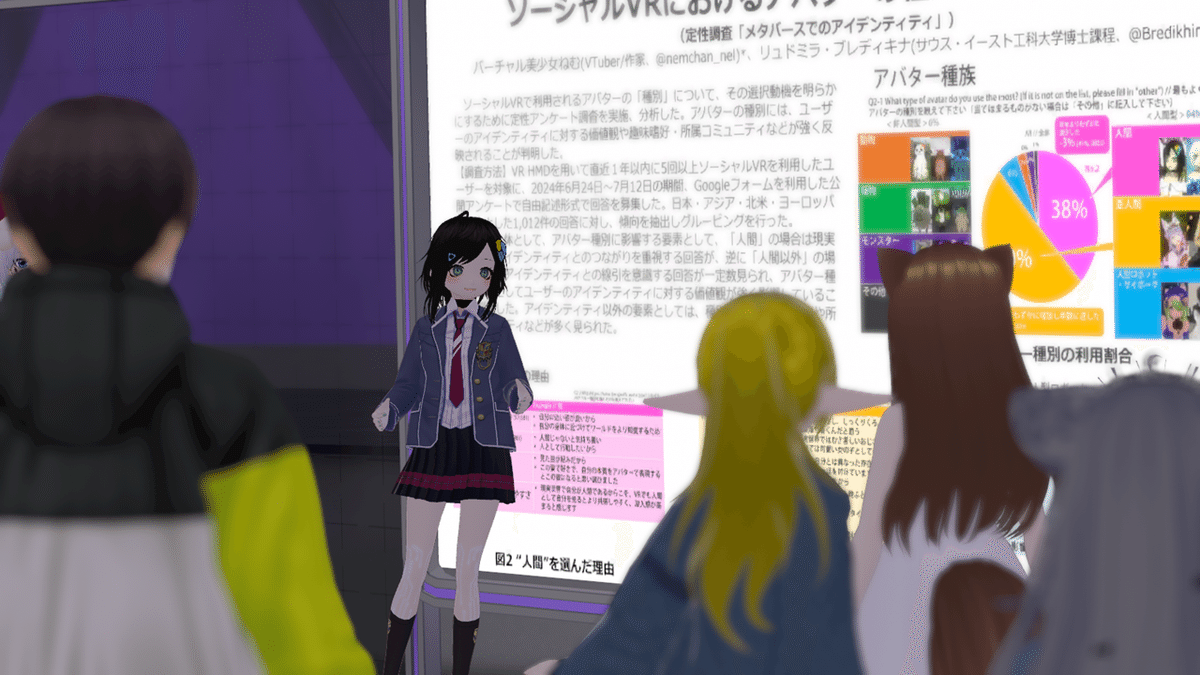

ポスターセッション

ポスターセッションでは1つのカテゴリあたり30分で最大5件の発表が行われる(この時間は発表者は必ず自身のポスターの前にいなければならず、コアタイムと呼ばれる)。ポスター発表もclusterにて行い、専用のポスターワールドを新設した。今回設計したワールドは1つの浮島に最大5件のポスターが貼られており、1ワールドあたり最大20枚のポスターを貼ることができる。ポスターの解像度、文字フォントサイズ、clusterの音声減衰などを考慮した会場設計にすることでスムーズに議論が行える環境を構築した(ポスターの詳細は募集要項を参照)。

ポスター周辺には線が引かれ、音声が混戦せず適度に聞こえる範囲内に聴講者が集まる設計にしている。この他ポスターに直接ペンで書き込みができる黒板機能や隣接した島の様子が伺える機能などワールド全体に快適な議論が行える工夫がなされている。

デモツアー

2023年に続き、発表者のうち希望者はVRChatまたはclusterで開発したデモワールドを提出することができる。そのうち、さらに希望者はデモツアーとして各ワールドを発表者の解説付きで巡るデモツアーを行うことができる。本年もVtuberの方々による配信を依頼し、おきゅたんbot氏、レオン・ゼロミヤ氏、衛生ライト氏、三珠さくまる氏、エンジンかずみ氏に配信いただいた。本年度はVRChatのワールド9件をデモツアーとして紹介した。デモツアー参加者は一般聴講者より事前申込制で希望者を募った。VRSNSならではの表現を駆使して研究の可視化や体験を行った。

オーガナイズドセッション

オーガナイズドセッションは従来のパネルディスカッション形式は廃止し、招待デモと研究ディスカッションの2つに縮小した。主な理由として、パネルディスカッションではディスカッション分野が限定されてしまうため広く楽しめるコンテンツを提供すること、タイムテーブルの都合上余裕のあるスケジュールを組むため縮小することとした。最終的にはVR技術を体験できる招待デモと参加者自身の研究アイデアを成長させられる研究アイデア交流会の2つを実施することとした。

オーガナイズドセッション(SPring-8ワールドツアー)

2023年よりオーガナイズドセッションでは優れたVRワールドの制作者の方をお招きし、ワールドツアーを行っている。2024年ではVRChatにてS_朝霧氏がファンメイドとして作成されたSPring-8(大型放射光施設)ワールドをNIMS研究員の永村氏の解説付きで巡るツアーを行った。ツアー内ではSPring-8の役割、どんな実験ができるのか、ワールドと実際のSPring-8の違いなどを解説いただいた。ツアーの様子はVtuberのアイシア=ソリッド氏に配信いただいた( https://youtu.be/gS6gUfg6bjY )。30人を上限として事前申込みを行い、当日は指定したインスタンスURLに各自の環境から参加いただくことでツアーを実施した。ワールドの高いクォリティと永村氏の解説により非常に高い満足度を提供することができた。

オーガナイズドセッション(研究・アイデア交流会)

2023年に実施したアイデア会をさらに発展させ、参加者全員が自身の研究アイデアについてグループディスカッションをできる形式を採用した。研究・アイデア交流会はcluster会場のメイン・ホールにて実施し、4〜5人のグループを5つ作り、研究アイデアについてディスカッションを行った。グループ分けは事前に募集した自己紹介スライドをもとに運営にて行った。グループで議論した研究アイデアは全体に発表し、参加者投票により順位を決定した。

京セラファインセラミクスワールドツアー

2024年はゴールドスポンサーの京セラ様の個別プログラムとして京セラファインセラミクスワールドツアーを実施した。こちらの企画は京セラ様が作成しているVRChatのワールドを担当者の方のご案内のもと巡るツアーとなっている。事前申込制で1日あたり30人までの参加とした。

懇親会

懇親会は1日目はVRChatにて、2日目はclusterにて行った。懇親会会場のアップデートを行い、2階席の増築とスクリーン裏の通路を作成した。食事やバー、椅子などを用意し、居心地良く交流が進むような設計を意識している。懇親会では自由に参加者が交流を楽しみ、運営との意見交換や来年に向けた議論などを行った。

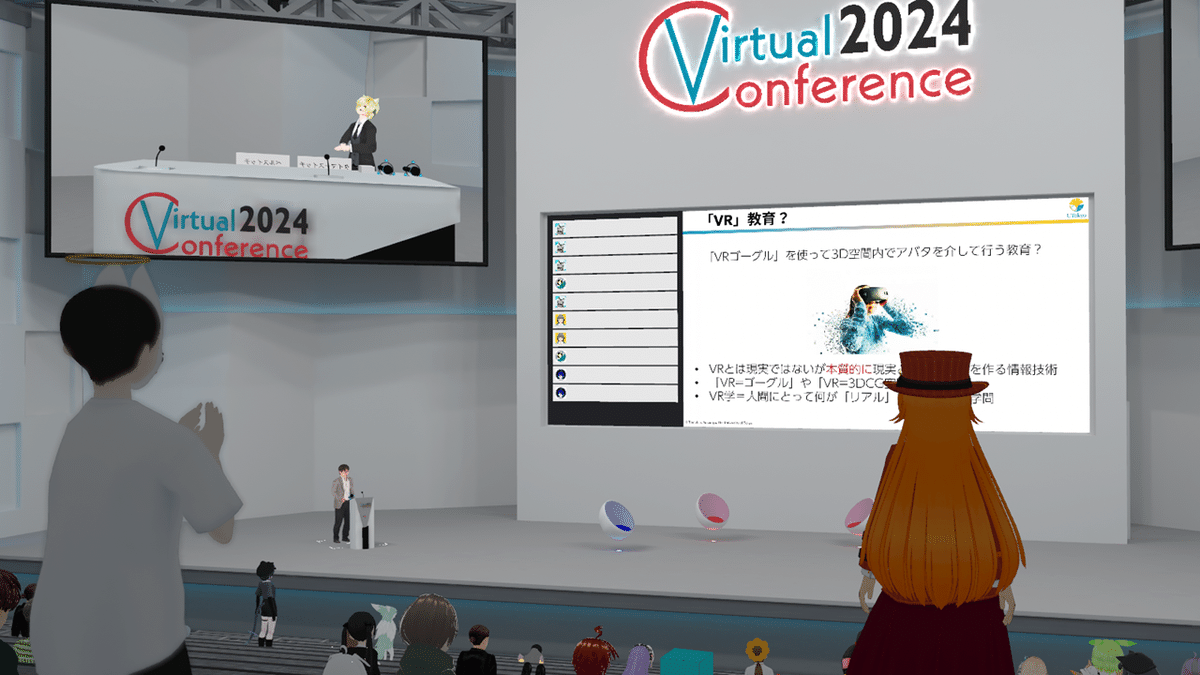

基調講演

基調講演では東京大学の雨宮智浩氏と株式会社Gugenkaの三上昌史氏に依頼した。雨宮氏は「メタバースとVRで実現する学びのDX」というタイトルにてVRSNSを活用した教育や訓練における効果を実験結果や氏の実践をもとにお話いただいた。三上氏は「XRビジネス10年の挑戦とARグラスMeta Orionが拓く未来」というタイトルにてGugenkaのこれまでの軌跡や、これから先のXR業界の展望、技術が切り開く未来の世界についてその視点をお話いただいた。

クロージング

クロージングでは昨年同様に今年度のバーチャル学会のDiscord参加者数や参加者層の情報を共有し、学会全体のスコープを共有した。また例年クロージング動画として2日間の開催の様子を動画としてまとめ、クロージング動画を流している。こちらの動画は学会開催前にすべてのカットを作成し、当日は素材を集めることに注力することで高いクォリティの動画を制作していただいている。動画制作は斑多笹人さんとみずほコリさんに依頼した。

バーチャル学会2024での各班の取り組み

バーチャル学会2024では運営内で作業タスクごとにチームを作成し、各チームにリーダーを設定しタスクを進めるという方針を取った。以下に各チームリーダーよりいただいたコメントを掲載する。

出版(にしあかね)

出版班のリーダを務めました誰彼人(にしあかね)です。2023年に引き続き2024年も一般発表者関連の作業(募集要項の作成、要旨とポスターのテンプレート準備、申し込み内容のチェックと分類、リハーサルの実施、要旨集の作成、要旨のJ-STAGEへの登録など)を出版班として行いました。2024年は申し込み内容のチェック等をサポートするシステムを強化し、具体的には発表者が自身の登録内容を修正できる仕組みや、運営がチェックを簡易にできる仕組み等の実装、J-STAGEへの自動登録用書き出し機能の実装などを行いました(システムの実装と整備は主にはこつきさん主導で行って頂きました)。実際にシステムを運用して上手く行った部分が多々あった上で、改善点もありました。来年度は2024年の成果を踏まえ、よりスムーズな運営と発表者のサポートを目指して行ければと思っています。バーチャル学会2024において出版班のタスクは主に私とLcamuさん、はこつきさん、おやすみねこ亜樹さん、hinorideさんらにより実施されました。

渉外(ふぁるこ)

渉外班のリーダーも兼任しています、実行委員長のふぁるこです。今年は従来の協賛・後援・ゲスト対応のすべてを渉外班で対応しておりました。また後半はデモツアーのプログラムや外部配信者のアサイン、当日の対応などを行っていたため非常に忙しい年となりました。その他のタスクとしては協賛の個人、企業の皆さまとの対応、協賛規約の策定、また今年は協賛プランについてヒアリングを行いアップデートを行いました。具体的にはあまり活用されていなかった協賛ポスター発表枠をなくし、公式配信での30秒動画、ロゴの投影を加えました。後援では従来よりご後援いただいている団体との関係性維持と新しい組織への連絡などを行いました。ゲスト対応としては基調講演やオーガナイズドセッションのプログラム策定、ゲスト登壇のご依頼などを行いました。これらのタスクを私含め4名で行っておりましたので、負担は大きかったのですが、その分素晴らしいプログラムにすることができたと思います。今後の課題としては、VR界隈の方々をもっとお呼びし、バーチャル学会でのご登壇やデモンストレーションの実施などを行っていただき、VR世界の発展に貢献したいと考えています。

web(オゼキサン)

2024年web班リーダーのオゼキサンです。今年は「知りたいが見つかるポータルサイト・ファン(fan/fun)をつくる大会サイト」をスローガンとして、大会サイトの構築・運営と並行して、過去の大会サイトの引越しと管理方法の整理(サーバ・ドメイン管理等も含め)に着手しました。昨年からのKeitoさんに加え、ORSISさん、企画初期段階にはHiBikiさんとメンバーも増強されたことで、それぞれが得意とする方面で作業を分担することができました。そのため昨年よりも情報公開との兼ね合いについて、担当が各班と対話的に確認・構築するプロセスを経ることができました。待ちが発生する期間についても、メンバー紹介ページのデザイン検討や発表一覧ページを一部DB化する等、メンバーのアイデア実現の試みも行うことができました。反省点としては、対話をしていたものの、各班の理想とする情報公開タイミングや規模感を十分実現できなかった場面があったことです。特にタイムテーブル公開について、前倒しのニーズが強かったことと、昨年通りの構成では特にポスター発表の情報への入口として「解りにくい」ことが公開後に明らかになりました。これらは改善案の創出など大会サイトの改修に追われる状況を作ってしまい、せっかく立ち上げたポータルサイトについても、昨年見込んでいた作業範囲を達成できませんでした。これらの成果と反省点を整理し、ブラッシュアップ及びリスケジューリングに努め、掲げたスローガンの実現するサイトの実装を目指したいと思います。

UX(みっつ)

昨年度に続きまして2024年のUX班リーダーを務めました、みっつです。今年は班に新メンバーの8yazakiさんも加わり2人体制で班の運営を行いました。

アンケート分析や前年度参加者へのインタビューによる課題の抽出と各班へのフィードバック、課題解消へ向けての施策提案を昨年度と同様に実施しました。特に2024年度は、バーチャル学会を支えてくださっている協賛者に対してもヒアリングを行い、協賛プラン内容のアップデートに関する情報収集を行いました。

また本年度は2023年度の分析結果を踏まえ、2024年度に重視するターゲット層や学会としてつくりたい体験像について運営全体に提案し、共通認識にしようと試みました。学会として価値提供の対象となるコアの層を明確にすることは、運営全体のトンマナ・デザイン統一に関する検討が行われた際や、発表者・聴講者のサポートのために提供する情報の内容の取捨選択を行う際に重要な判断基準になったと考えています。

2023、2024年とUX班が運営の中に設置され各種連携してきた中で、運営全体として参加者の視点を判断基準に入れつつ意思決定を行う風土がより強く根付いてきているように感じています。これこそがUX班を運営に置くことの意義であると考えており、非常に嬉しく感じています。今後も参加者の皆様が少しでもよい時間を過ごせる学会開催を行えるように奔走していきたいと考えています。

広報(けいあず)

2024年広報班リーダーのけいあずです。今年は広報班メンバーのライフステージの変化などに対応していくために工数の削減・負荷軽減を目標に取り組みを行ってきました。

昨年度までは、学会当日に配信という作業の関係で広報班メンバーが一切手を離せない状況だったりしましたが、今年は各メンバーがそれぞれ学会当日でもフリーに動ける時間を確保することに成功しました。

配信のクオリティ、安定感もキープすることができたので非常に良い進歩だったかと思います。

ただ、広報面ではメンバーの時間確保が難しかったりと十分な取り組みを行うことができなかったと感じている部分もあるので、来年以降もし開催があるのであれば「広報」・「配信」のそれぞれをうまく舵取りできるような体制を作っていく必要があると感じています。

たくさんの方に楽しくバーチャル学会の取り組みを体験してもらうためにも、広報班として今後も様々な取り組みを促進していきたいです。

会場制作(ふじ)

2024年の会場制作班リーダーのふじです。会場製作班はメンバーが増え、6人体制になりました。各メンバーには昨年同様自身の得意分野、ギミックやモデリングを主に担当していただきました。

今年は新しい会場を作るのではなく昨年の大変だった作業を簡略化させるツールの作成、昨年の懇親会会場の改築を行いました。

また、会場製作班のメンバーにはそれぞれが挑戦してみたいことを試してもらう年にしたので会場には使われていない物を含めて、様々なツールやギミックを作成しました。

今年の会場制作では、バグなどの大きな問題や不具合はありませんでしたが、スケジュールの管理や作業タスクの管理に問題を感じました。2025年度に向けて、今年の成果を生かし、より快適な発表が可能な会場作りを目指していきたいと思います。

情報管理(Lcamu)

情報管理班リーダーのLcamuです。情報管理班は今年からできた班のであり、学会大会を開催するために必要なタスクおよびノウハウの整理を進めました。これにより学会大会の運営コストを下げ、その分を学会大会の価値向上に回せるようにしていくことが目的です。

学会規模の拡大に対応する形で、各班が受け持つタスクの独立色が強まっており、班同士の協力が必要なタスクが隠れてしまう・タスク全体の進捗が見えにくいといった課題が出ておりました。そこで、今年は2022~2024年の学会大会でやってきたタスクをすべてピックアップし、各タスクの内容・依存関係・時系列をガントチャートやwikiのような形で整理を進めました。

今年度は、必要なタスクをピックアップし、各タスクを整理するところまでしか進んでおらず、本格的な運用は次回の学会大会からとなります。将来的には、見知らぬ誰かがバーチャル空間上で学会を開きたくなった時の一助となれることを目指しております。

本班のタスクはLcamu、珠響そうきさんが担当しております。

バーチャル学会2025に向けて

以上バーチャル学会2024を振り返りました。年間を通して運営を振り返ると、今年は1月から新規メンバー募集、3月に各班の稼働が開始されるなど例年より早めに学会運営に取り掛かり始めました。その結果余裕を持って取り組めたかというとそうでもなく、忙しさや大変さは年々増加してる側面があります。また学会開催以外の取り組みとして、バーチャル学会本体のwebポータルサイトの立ち上げや、バーチャル学会における学術という文書を発表するなど増加したタスクにも取り組んでおりました。これらはすぐに効果が出るものではないと考えており、継続してアップデートや活用を行っていく必要があると考えています。総じてバーチャル学会2024は無事開催することができたのは何よりでした。昨年度の振り返りで目標としていた運営改善を振り返ると、

運営内部の情報管理、共有フローの簡略化 → 情報管理班を結成し、タスクスケジュールの記録を行う

意識的な運営メンバー同士の交流の促進 → 月一で交流会を実施し、班を超えた交流を設計した

といった施策を行いました。情報管理班のタスクスケジュールの記録は来年度のタスクスケジュールの選定に役立つと思われます。また月一交流会については班制を導入したことで途絶えていた交流がなされるなど一定の効果があったと思われます。一方で新たに見えてきた課題もあるため、2025年は一度開催未定とし、0から立ち上げる気持ちでバーチャル学会に向き合いたいと思います。

以上簡単ではありますが、バーチャル学会2024の振り返り記事になりました。バーチャル学会が存続できているのはバーチャル学会に関わり、関心を寄せていただいている皆さまのおかげです。お礼申し上げます。

また未来で会いましょう。

それではまたいつか。