音源リリースと振り返り

はじめに

2020-12-24にリリースしたTHE HANONのアルバム「PLYDS」の

認知・販売状況について1ヶ月時点での振り返りをしようと思います。

12/28 THE HANON(電子音楽)の活動 の続き、

12月中旬から1月上旬へ向けての報告になります。

まず、

12月24日に「PLYDS」は無事にリリースできました。

お聴き頂いた方、本当にありがとうございます!

最近の出来事

良い出来事と悪い出来事がありました。

まず良い方は、noteに書いた「 音楽の見取り図 」のビュー数が伸びていて、自己note史上初の4桁、6,500ビューを超えた事です。

読んでくださり、ありがとうございます!

「スキ」をしてもらった方、さらにありがとうございます!

そして悪い方は、

オフィシャルWEBサイトのアクセス数が取得できていなかった事です。

noteからもオフィシャルWEBサイトへリンクを貼っています。noteのビュー数が格段に伸びれば、オフィシャルサイトの数字もある程度の伸びると想定していました。

それが蓋を開けて見るとユーザー数は2。

0じゃないところが問題で、

まあ、記事を読んだあとで他サイトへのリンクはそんなに押さないし、【PR】と書いてもあったし、こういうものかな、と思っていました。

調べてみるとGoogleタグマネージャーの設定ミスが発覚。

イベント計測タグは設置していたけど、通常のアクセス数を取得するタグを設置し忘れていました。

つまり、フォーム送信や外部リンクなどのアクション数は取れていても、単純な訪問数は全く分からず、「木は見えるけど森が見えない」という状態、こんなミスは初めてです。

noteからオフィシャルサイトへアクセスしてくれた人は、本当はもっといたかもしれないけどその数字は幻となりました…。

振り返りのためのフレームワーク

一般的に、お客さんが商品を知ってから購入に至るまでのプロセスを

段階的に分けて考えるフレームワークとして、「消費者行動モデル」というのがあります。

例えば、AIDAというモデル(1898年・セント・エルモ・ルイス提唱 )はこのようになります。

Attention >>> 広告などで商品を知る

Interest >>> 気になって興味が出る

Desire >>> 欲しくなる

Action >>> 購入する

買い手は、この4段階を経て購入に至るので、

売り手は、A、I、D、Aの各ステップごとに対策をしましょう、

という事ですね。

でもこれは1898年のモデルです。

時代や生活の変化とともに消費者行動モデルも再定義されています。

DECAX

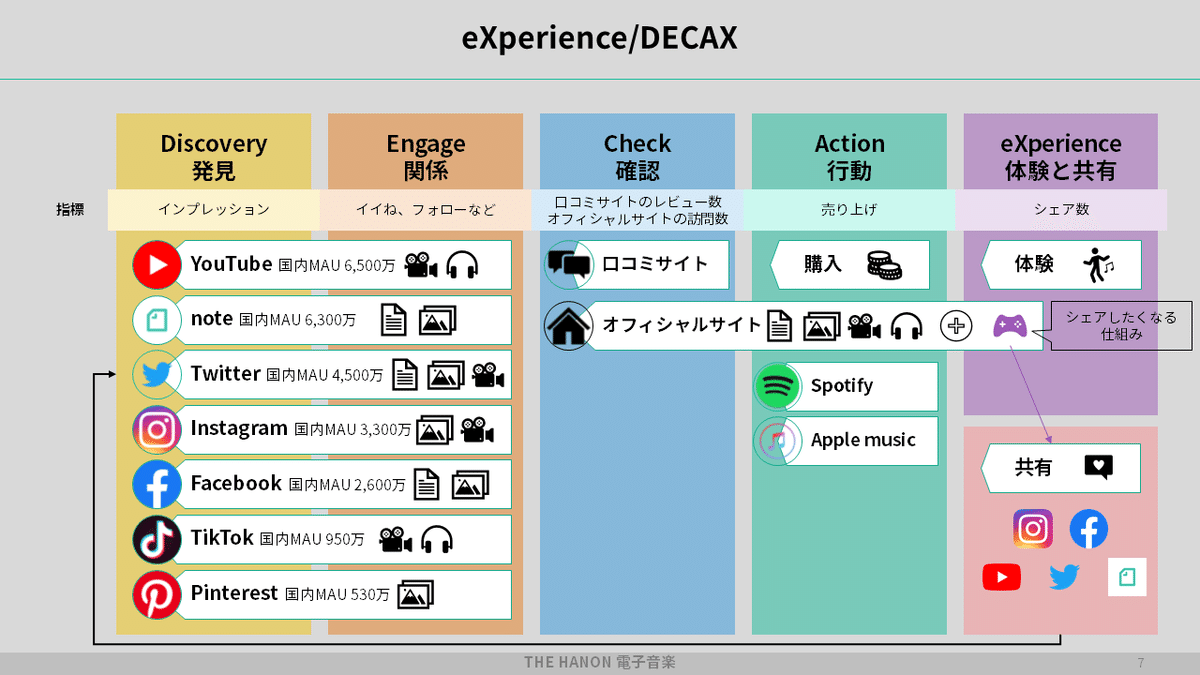

この中にDECAXというモデルがありますね。

お客さん目線で書くと、

* Discovery(発見)>>> SNSなどで商品を見つける

* Engage(関係)>>> お店のアカウントをフォロー

* Check(確認)>>> 商品やブランドの品定め

* Action(行動)>>> 商品を買う

* eXperience(体験と共有) >>> 使ってみて、シェアする

というステップです。

企業が投下したテレビCMで認知を得るような「発見」もありますが、誰かがシェアした情報を更に他の誰かが「発見」する、という構図も含まれています。

個人のミュージシャンの目線でも成立しそうなフレームなので、このDECAXを使った課題発見ワークをやってみようかと思います。

さっそく、D>E>C>A>Xの流れに沿ったマップを作りました。

ここに施策をプロットしていきます。

Discovery

Discoveryの段階では、まずは発見してもらうこと。

成果は、インプレッション数としました。

なるべく多くの人が集まるところが有効なので、国内月間MAUの順にメディアを並べています。アイコンは、文章、写真、動画などそのメディアに適したフォーマットを表しています。

(MAUの参照:Social Media Lab:https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/)

例えばnoteのMAUは6,300万人、文章や写真で表現するコンテンツが向いてます。書くことが好きな人はnoteに文章系のコンテンツを作り、存在を知ってもらう機会を増やすことが施策の一つとなります。

THE HANONの場合、動画制作が苦手なので今回は15秒の動画を一本でギブアップしました。noteは5本書いていますが、文章フォーマットの方が向いています。

広告を打つコストをかけられなくても、母数が多く、無理なく投稿が継続できるSNSメディアを選んで「発見」してもらおう、という手法です。

Engage

Engageは、関係性の構築です。

成果は、新規フォロワーの獲得、コメント・いいね・スキの獲得などSNS上のエンゲージメントとしました。

たいていのSNSではこうしたレスポンスが可能なので、Dで投稿したメディアでの反応が成果ということになります。

Check

この段階に至ったかどうかの客観的な数字は出しにくいですが、

SNSプロフィールからオフィシャルサイトへの流入数を指標の一つにします。

例えばツイートが良かったらイイね/RTをしますが、

Twitterプロフィールを見てわざわざオフィシャルサイトのリンクを押した人は、そのコンテンツを発信しているブランド自体に興味を持ち、知りたい気持ちになった人と考えられます。

SNSプロフィールからのWEBサイト訪問は、ブランドからするとありがたいアクションですね。

Action

Actionは購入。音楽配信でいうと、成果はストリーミング数、ダウンロード数になります。

TuneCoreで配信したので、TuneCoreのダッシュボードで日別、週別、月別の実績が確認できます。

eXperience

この段階は体験と共有、2つの要素が含まれています。

音楽をストリーミングで聴く場合、これがActionでもありexperienceでもある状態になりますが、一般的な小売商品の場合、買った商品を使ってみる、というプロセスが体験になります。そして商品写真を撮ってInstagramにアップするなどが、共有(シェア)ですね。

SNSでシェアされることで、次の誰かの「発見」に繋がるのですが、写真映えしない商品はシェアされにくい。

なので、インフルエンサー施策や診断コンテンツやミニゲームなどで「X」を加速させたいのだと思います。

「PLYDS」実績

実数はちょっと生々しいので、◎▲✖︎の成績表にします。

|Discovery:◎

主にnoteでのインプレションが多く、次にTwitter。

以下は、現時点ではインプレッションに寄与できていなかったもの。

FBとIGはアカウントを作ったばかりなので、経過観察。

Youtube動画は✖︎ですが、Twitterにアップした動画は▲。

Pinterestは▲。LinkCoreは✖︎。

だいぶ、「発見」してもらえました。

この先はインプレッションに対しての応答、Eを見ていきます。

|Engage:◎

noteはスキ、フォローという応答がありましたが、ビューに対しての応答率は1%未満と低いです。ピックアップ記事に取り上げてもらったことでビューが増えたものの、読者との距離はまだ遠かった、ということでしょうか。共感してもらえる記事を書くにはまだ時間がかかりそうです。

twitterの応答率は35%くらい、高めです。

アカウント開設からだいぶ長く、リアルに知っている人も多いことが理由の一つです。

|Check:✖

測定ミスがあったため、ここは検証できません。

|Action:◎

ストリーミング回数が伸びたので、◎だと思います。

ただし発売時がピークで、これから数が下がるのは分かっているので、新規リスナーを獲得するために裾野を広げないといけません。

|eXperience:✖︎

購入後のシェアはないです。

THE HANONの商品はマンゴーフラペチーノではないので、シェアされるためには仕組みが必要そうです。

ということで、THE HANONの成績はこのようになります。

課題

D:note,twitter以外のメディア運用の見直し。動画の追加制作にもチャレンジ。

E:フォローしてもらった人へのアクティブなリアクション、定期的なコンテンツ投稿。メディアによっては継続判断も必要。

C:計測の復旧、確認。

A:D,Eを回すことで増加を狙う。

X:シェアせずにいられないような仕組みを作る

特に、XからDへの再帰が効いてくると良いと思うので、X課題は重要。

課題は盛りだくさんです。

お知らせ

THE HANON 11枚目のアルバム「 PLYDS 」発売中です。

ニンテンドー3DSで作った音楽です。

上記の分析の通り、シェアしたくなるものではありませんが、

良かったらお聞きください。

各種音楽プラットフォームのリンク集。

下記リンク先の、お使いの配信サービスを選択してください!

https://linkco.re/xbNgBrMN

THE HANON オフィシャルサイト

https://farewellto8bit.com/note

#PLYDS #THE_HANON #KORG_M01 #Nintendo3DS #KORG #detune #電子音楽

今日は以上です。

駄文にお付き合い頂き、ありがとうございました!