天翔ける輝くもの〜ファンタジー作家ケネス・モリスが書きつづけた龍

あけましておめでとうございます。

2024年は辰年。私の愛する作家ケネス・モリスの作品にはたびたび龍が出てきて、この作家にとって重要なモチーフであったことがわかります。今回は、ケネス・モリスが書いた龍の特徴や、龍が登場するケネス・モリスの作品をいくつか紹介してみたいと思います。

ケネス・モリスは1879年ウェールズに生まれ、1910〜30年代にかけて活動した作家・詩人です。東西の神話や文学に関する知識と、神智学の神秘思想を背景として、美しい文体で綴られた独自の幻想的作品は、現在ファンタジーと呼ばれているジャンルのさきがけとなる古典的ファンタジーと言ってよいかと思います。

モリスの小説としては、3作の長編と、現在判明しているかぎりでは40編ほどの短編があります。短編のうち29編は、私と中野善夫氏の共訳書『ダフォディルの花 ケネス・モリス幻想小説集』(2020年 国書刊行会)に邦訳が収められています。

ケネス・モリスの“龍”

西洋中世風の英米のファンタジー世界での龍・ドラゴンといえば、翼の生えた巨大な爬虫類で、洞窟に住んで宝を守っていたり、人間を攫って食べたり、火を吹いて村を荒らしたりして、最終的には勇者に退治される……というあたりがステレオタイプなイメージです。

いっぽう、ケネス・モリスの作品世界のドラゴンはちょっと違っています。

日中や夕刻の輝かしい空には、しばしば堂々たる龍が漂いゆくのが見られようーーきらめく黄金の龍、翼より紫色の光を振り撒く龍、天の青のおおもとの色をした龍、あるいは流れ星のように疾る白い龍。

洞窟に腹這う鈍重な爬虫類ではなく、天を渡る美しくしなやかなものとして描写され、古代の叡智や王権の象徴であり、どちらかというと中国や日本の龍のイメージに近い感じです。上記の引用は中国を舞台にした短編からなので、それも当然ですが、他のギリシャ風異世界だったり、ウェールズの伝承を下敷きにした作品でも特徴は似通っています。

彼方に目をやれば、午後の青い地平線の近くに、あるいは真夜中の燦然たる星々のあいだを縫って、不思議のなかの不思議、賢者の求めてやまぬ啓示が、すなわち竜の翼のきらめきと銀の炎が見られるのもしばしばだった。

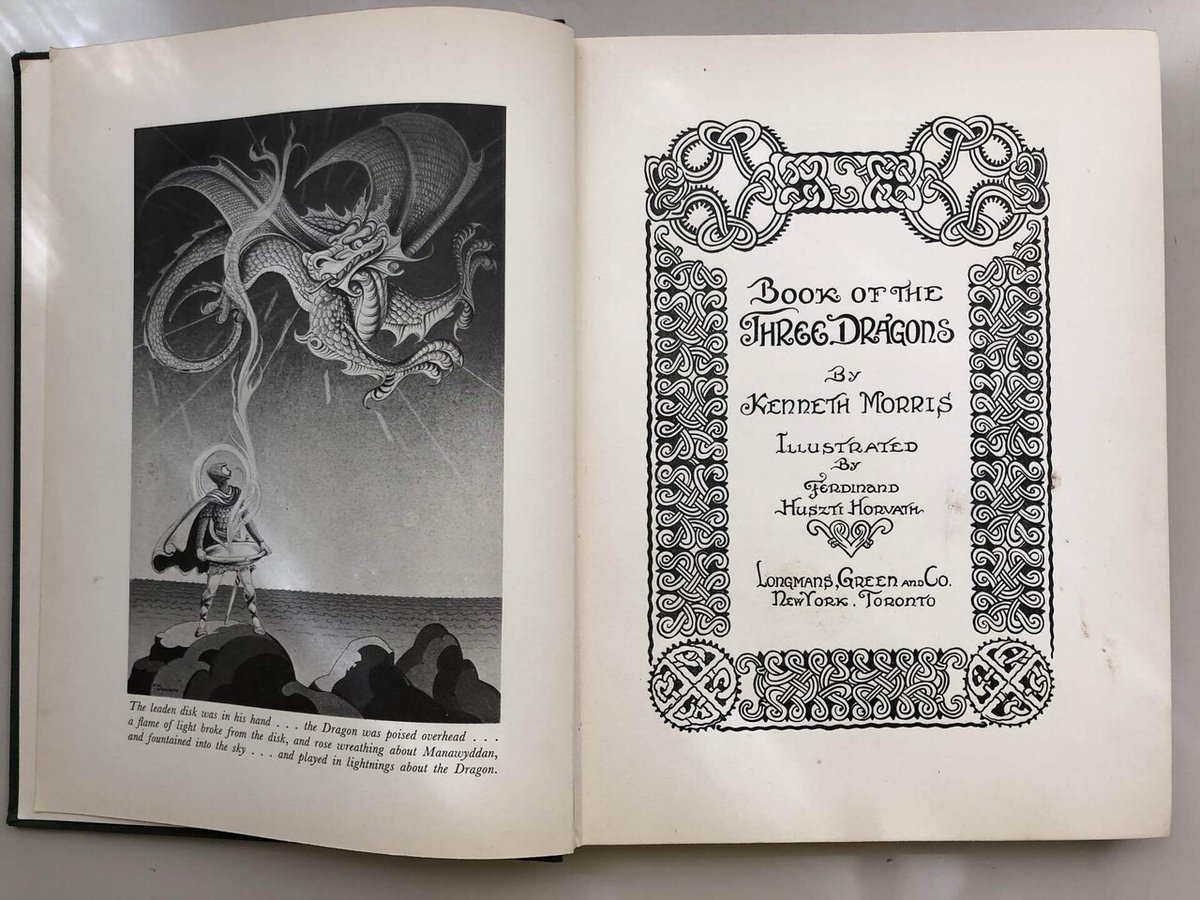

長編『鼎龍の書』(原題 “Book of the Three Dragons” 未訳)の挿絵には、いかにもという感じのドラゴンが描かれているのですが、モリスはこれに不満があって、友人への手紙で「私のドラゴンはこうではない」「西洋のアーティストは龍がどれほど美しいかを理解できない」というようなことを書いていたそうです(Douglas A. Anderson 編 “The Dragon Path Collected Stories of Kenneth Morris” の序文から)。

その他に特徴的なのは、龍たちが人間の姿をとることがある……というよりは、古代の半ば神である王たちの本体というか本性が龍である、というような記述があることです。この設定がどこから来たか推測するに、おそらく、モリスが信奉した神智学の教祖ブラヴァツキー夫人の著作からではないかと思います。ブラヴァツキー夫人の『シークレット・ドクトリン』には、失われた大陸レムリアにいた龍族なるものの記述があるそうなので……。現代のわたしたちはモリスの作品をすぐれたファンタジー、文学として読むことができますが、その背景には確固としたオカルト思想があることもたしかです。

ここからは個々の作品をいくつか紹介していきます。

「眼のない龍」

絵筆が動く、すると見よ! 龍の顎があった。そこから驚くべき形が育ち、完璧な筆の動きとともに鱗が一枚一枚重なり、巨大な躯を尾の先端まで覆っていった。

南京の〈平和と歓びの神殿〉の壁に名高い画家が龍を描くことになった。名人の技に都の人びとは感嘆するが、描かれた龍には眼がない。理由を問われた画家は、眼を描き入れると龍が地上を嫌って天へ帰ってしまうからだと答える。絵の龍が命を持つなどとは信じられない画家の弟子は、夜分ひそかに神殿に忍び込み……

という、日本人ならすぐにわかる画竜点睛の故事をアレンジした短編です。肉屋の徒弟などの庶民に至るまで芸術を解し、英明な皇帝に治められた南京は、現実の歴史上の都というよりは想像上の理想郷のようで印象的です。

「バッハのフーガ ニ短調」

山々のあいだの深い谷の奥底に〈邪龍〉がいた。沼地に半ば沈み、計り知れない長さの躰が谷から谷へと這い伸びていた。

クラシック音楽をインスピレーションとしたごく短い掌篇です。時代も場所も知れない、延々と山の連なる不毛の大地に〈太陽の王子〉が降り立ち、色彩を甦らせる……とあらすじを書いたところであまり意味のない、散文詩のような、ぜひ全文を読んでモリスの文の華麗さを味わっていただきたい小品です。

『ダヴェドの大公たちの運命』『鼎龍の書』

モリスの一作目および二作目の長編『ダヴェドの大公たちの運命』および『鼎龍の書』(原題 “The Fates of the Princes of Dyfed”, “Book of the Three Dragons” いずれも未訳)は、ウェールズの伝承物語マビノギオンを元にした創作です。ダヴェドの領主プイスと息子のプリデリの二代にわたる冒険を書いていますが、原典とは離れた要素として、彼ら英雄たちにふりかかる試練は神々が与えたもので、その目的は、人間の英雄を神々の仲間にし、混沌に対する戦いで光の戦士としてともに戦ってもらうためだという設定がなされています。

ここで神々と人間のあいだに立って、英雄を直接的に守護したり導いたり試練を与えたりするのが the Three Primitive Bards (翻訳するなら〈三詩祖〉とか?)なる人間形態と龍形態を自在に行き来する者たちです。この三人を紹介すると……

〈視力を与える者〉華麗なるプレニーズ … 視覚、色彩を司る。宝物として洞察力を与える胸甲を持つ。龍形態のときは蒼穹の青色の龍。

歌のアラウン … 聴覚、音楽を司る。宝物として竪琴を持つ。その音色は眠りと目覚めを自在に操り、聴くものは飢えを覚えることがない。龍形態のときは紫色のボディに淡い緑色の翼の龍。

〈英雄を励ます者〉巨人グウロン … 力を司る。宝物として敵を倒す力を与える手袋を持つ。龍形態のときは輝かしい黄金の龍。

……なんだかすごく厨二病的な設定盛り盛りです。彼らの人間形態については、おそらく金髪碧眼で美しい、というくらいしか描写がないのですが、物語中の言動などでそれとなく個性も感じられ、それぞれ魅力的なキャラクターではあります。また、モリスの詩論では「色彩」「音楽」「力」が詩の重要な三要素とされていることからして、単なる厨二病設定ではなく理論を背景にしているのだと思われます。

『翡翠の龍』

モリスの三作目の長編『翡翠の龍』(原題 “The Chalchiuhite Dragon” 未訳)は、メソアメリカ文明に属するトルテカ文明の伝承を元にした創作です。戦争を知らない平和な都が侵略を受けて征服された末に、平和の神ケツァルコアトルの転生である王子が生まれ、新しい平和の時代の幕開けを予感させるまでが語られます。

タイトルの「龍」は〈羽毛のある蛇〉ケツァルコアトルを指しています。神話生物の龍が直接出てくるわけではなく、登場人物たちも伝説上の王や女王ではあっても超人的な力を持っているわけではないため、派手な話ではありませんが、戦争を知らない理想郷的な都と、神々の存在を身近に感じながら暮らす人びとを瞑想的に書いています。

以上、古代の叡智の象徴である龍を書きつづけた作家ケネス・モリスの作品を紹介しました。モリスの創作の集大成とも言える最後の長編の「龍」が〈平和の神〉とされることは、人間の魂の聖性と向上を追求しつづけたこの作家にふさわしいように思います。

辰年の今年、龍を入り口としてケネス・モリスの作品に興味を持っていただければ幸いです。