過去問チャレンジ/R6_Ⅱ-2-1 [4] end

技術士第二次試験:建設部門「施工計画、施工設備及び積算」の過去問チャレンジです。

以前の投稿で、R6技術士(建設部門「施工計画、施工設備及び積算」)の問題Ⅱ-2-1の解答に際し、「解答の骨子案(≒目次案)」を書きました。(下記リンク参照)

・問題文(再掲)

以前の記事に記載しましたが、問題文をもう1度、以下に示します。

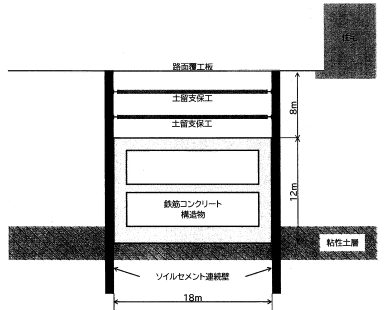

R6:Ⅱ-2-1 市街地の道路下に鉄筋コンクリート構造物(幅18m×高さ12m×延長200m)を構築する工事において、地下水位が高く軟弱地盤のため、模式図のようにソイルセメント地下連続壁にて開削工事を行う計画としていた。地盤調査では掘削床付面付近に粘性土層の存在が確認されている。道路敷地内の地下埋設物や架空線については、すでに仮移設は完了しているものとする。本工事の担当責任者として下記の内容について記述せよ。

(1)ソイルセメント地下連続壁構築中に追加地盤調査を実施したところ、事前の地盤調査では把握できていなかった被圧帯水層が粘性土層下部に確認され、盤ぶくれ対策を実施する必要が生じた。考えられる対策を2つ挙げ、本工事の特性を踏まえてその特徴を2つの評価軸で比較せよ。

(2)上記の盤ぶくれ対策を実施のうえ、掘削作業に進むこととなった。地盤掘削時における周辺地盤の変状防止対策について、PDCAサイクルにおける計画段階(P)で考慮すべき事項を挙げ、計画実施後の検証段階(C)及び是正段階(A)でのそれぞれの具体的方策を述べよ。なお、是正段階(A)の回答に当たっては、検証段階(C)にて得られた結果が、当初の計画段階(P)の想定から逸脱していたことを前提とすること。

(3)施工ヤードの制約のため、発注者が別途発注した設備工事の施工業者と同一開口部にて揚重機1台を共用する必要が生じた。利害関係者及び衝突する利害を挙げ、具体的にどのようにその利害を調整するかを説明せよ。

・解答の目次案(≒骨子案){再掲}

以前の記事で整理した私なりに解答の「目次案」を以下に再整理します。

(1)盤膨れ対策

〇2つの対策工、および各々の特徴

〇各対策工に対する2つ評価軸

〇2つの評価軸による各対策工の比較

(2)掘削時の周辺地盤の変状対策

〇計画段階(P)で考慮すべき事項

〇計画実施後の検証段階(C)での具体的方策

〇計画実施後の是正段階(A)での具体的方策

(C段階ではP段階の想定から逸脱している)←本記事にて修正しました

(3)別途発注工事に伴う利害調整

〇利害関係者の抽出

〇衝突する利害

〇具合的な利害調整策

★解答案

ここからが本記事のメインとなります。

私なりの解答案を書いていきます。

(1)盤膨れ対策

1)2つの対策工、および各工法の特徴

設問に示された現場状況における盤膨れ対策工として、①粘性土層の地盤改良工(以下、「工法①」という。)と、②ソイルセメント連続壁を被圧帯水層の下端まで挿入し、被圧帯水層の地下水を排水する工法(以下、「工法②」という。)の2つを挙げる。

工法①の特徴は、掘削底面の地盤強度を高めることで被圧に抵抗できることである。

工法②の特徴は、被圧帯水層において掘削範囲外からの被圧水流入をソイルセメント連続壁で遮断し、掘削範囲内の被圧水を排除することで盤膨れの発生を防ぐことができる。

2)各対策工に対する2つの評価軸

2つの評価軸は費用と工程(時間)とする。

3)2つの評価軸による各対策工の比較

ⅰ)費用による各対策工の評価

粘性土層の強度が小さい場合、工法①における改良剤の混入量が増大する。

粘性土層の層厚が大きい場合、工法①及び②ともに施工深度が増大するため、施工費も増える。

また、被圧帯水層の層厚が大きい場合、工法②の施工深度が増大するため、施工費も増える。

以上より、粘性土層の強度と被圧帯水層の層厚により、工法①と②の評価が分かれる。

ⅱ)工程(時間)による各対策工の評価

工法①は粘性土層の層厚が大きいほど改良延長が長くなるため、工事期間が長くなる。

工法②は被圧帯水層の層厚が大きいほどソイルセメント連続壁の改良延長が長くなるため、工事期間が長くなる。

つまり、工法①は粘性土層に、工法②は被圧帯水層の各層厚によって工程(時間)が左右される。

(2)掘削時の周辺地盤の変状対策(PDCAサイクル)

1)計画段階(P)で考慮すべき事項

・周辺地盤及び構造物におけるひび割れ、傾きの有無

・ひび割れ、傾きの大きさ

2)計画実施後の検証段階(C)での具体的方策

計画段階(P)で設定した各事項を、以下の段階で確認を行う。

・施工開始前(掘削開始前)

・掘削開始以降では、毎日作業前と作業後に確認を行う

・工事完了後、1週間毎に確認を行う

・工事完了1年後以降は、1ヶ月毎に確認を行う。

3)計画実施後の是正段階(A)での具体的方策

PDCAサイクルのC段階で、P段階の想定から逸脱している場合の具合的方策を以下に示す。

・工事を即時中断する。

・想定から逸脱している事項を整理する

・原因を追究する

・工法②を選定した場合、地下水排水が沈下を起こしている可能性があるため、工法①へ切り替えるなど工法見直しを行う。

・発注者、施工会社、地元関係者と、変状発生の原因、今後の施工方法、今後の変状の確認の報告等の情報を共有しあう。

(3)別途発注工事に伴う利害調整

1)利害関係者の抽出

・発注者

・本工事の工事担当者

・別途発注工事の工事担当者

2)衝突する利害

・工区境界部の施工の干渉

・揚重機の設置場所

・各工事の工期遅延

3)具合的な利害調整策

工区境界部において各工事の施工が干渉しないように、各工事の工程を見直す。そして、利害関係者で協議を行い、見直し後の工程を確認する。

揚重機の設置場所において、本工事の施工に影響を及ぼす場合、各工事の工程を調整する。また、本工事の構造物の損傷が発生する恐れがある場合、別途工事業者へ構造物に対する養生を依頼し、承諾を得る。

各工事の工事遅延が予測される場合、各工事で工程の見直しを行う。見直しの結果、工期の遅延が防げない場合、発注者を交えた協議を行い、工期延長を発注者から承諾を得る。

解答案おわり

▽解答案作成後の振り返り

◇問い(1)

膨れ対策工は、別の方法があるかもしれない。

評価軸は他に何があるのだろう?

費用と工程に対する各対策工はこれでいいのか?

◇問い(2)

掘削時の周辺地盤の変状対策において、段階Pでの考慮事項は他に何かあるのか?

同じく変状対策の段階Cにおいて、具体的方策はこれでいいのか?他に考慮する方策として何があるのだろう?

同じく変状対策の段階Aにおいて、具体的方策はこれでいいのか?他に考慮する方策として何があるのだろう?

◇問い(3)

問題文を見直したところ、意図を間違えて解釈していると思う。

利害関係者は他にもいるか?

衝突する利害は他にもあるか?

利害調整策は問題文の意図を間違えていないか?

具体的な利害調整策とは、そもそも何があるのだろう?

いいなと思ったら応援しよう!