最後の日

「明日が一生の最後の1日だったら、君は誰と最後の1日を過ごしたい?」

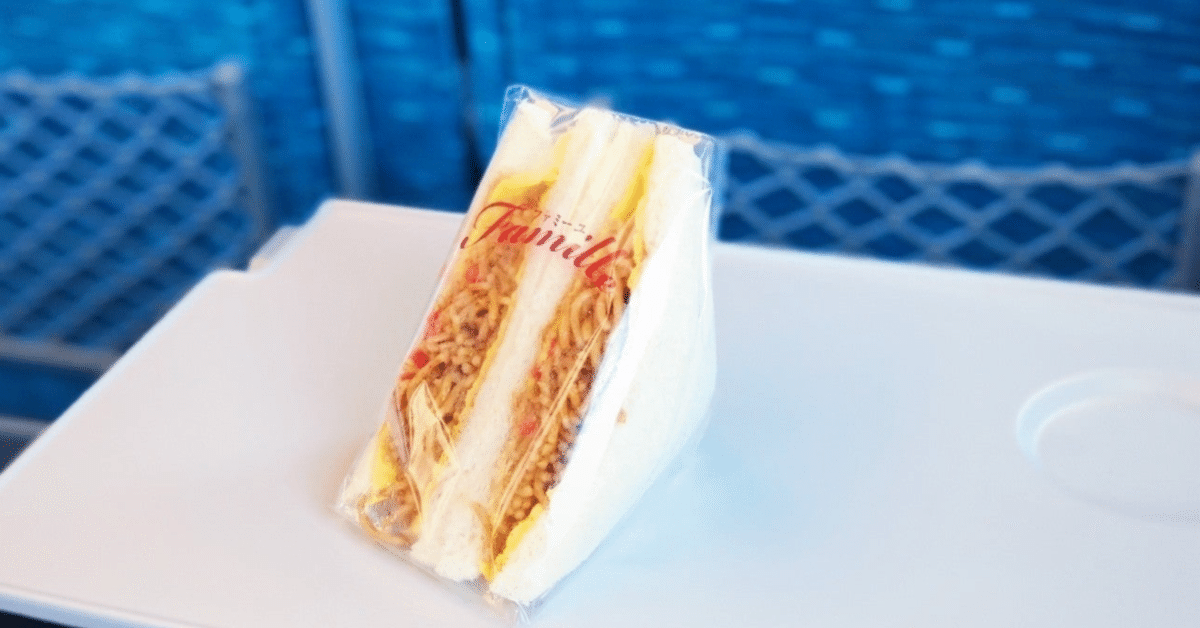

急な謎かけに僕は豆鉄砲を食らった鳩のように目を丸くして、食べかけの焼きそばパンからキャベツの一欠片が足下に落ちた。

考えたこともない、何せ僕らはうら若き高校生。

人生まだおそらく少し進んだくらいの、そんな年齢だからだ。

夜寝て、明日の朝にそのまま目覚めないなんてこととか、突然赤信号を無視したトラックに撥ねられるような、そんな未来なんて想像もしたことない。

「私はいるよ、過ごしたい人。」

「でも、ナイショ。」

「君が教えてくれたら、私も教えてあげる。」

僕はその後キャベツを拾うことも忘れて、なぜか妙に考え過ぎなぐらい考えていた結果、授業に集中できず普段穏やかな古典の先生に教科書で頭を叩かれる始末だった。

晩御飯はカレーだったがいつもより薄味に感じるし、普段烏の行水なんて言われるくらいなのに珍しく茹だるまで風呂に浸かり、ポカポカの体は案の定寝るには不適当でまだ寒い冬の暖房もつけていない部屋でぼーっと目の前の壁に向かって問い続けていた。

どうでも良いこと、普段ならそう。

何言ってんだで済ますこと。

でもあの時のまっすぐな目になぜか胸がザワザワして、これはちゃんと答えないといけないやつだと僕の本能がなんとなく察していた。

ちゅんちゅんと鳥が鳴く声が聞こえてカーテンの隙間から明るい日差しが差してきた頃に僕はようやく何かに気付けたようで、急に眠気が襲ってきた。

睡魔には人間は敵わない、少しでも寝ようと布団に潜り込んだのは時計の針が朝の5時を指す頃だった。

案の定、僕は10時過ぎまで眠ってしっかり遅刻した。

「よ、社長出勤だね。」

誰のせいだよ、と頭の中でぼやいたけど口には出さずに置いておいた。

犯人はさもわかったかのように僕を微笑みながら見つめている。

完敗だ、ああ負けだ負けだ。

意地悪したい気持ちもあるが素直に昨日の質問に応えると満足気な表情を浮かべて耳元で彼女は小さく呟いた。

「私も。」

やっぱり、完敗だ。

まんまと誘導されたかのように答えてしまった僕を少し怒りたかったけど、またしても満足気な表情を浮かべる彼女には、一生懸かっても敵わないのは知っていた。

今鏡を目の前に差し出されたら、羞恥心に苛まれて僕は小さくなってしまうだろうな。

僕は黙って購買に向かった、昨日のキャベツは救えなかったけど今日のキャベツはきっと救えるはずだ、そんな馬鹿らしいことを考えながら廊下を歩いた。

2人分の足跡だけが妙に耳に残った、でも不思議と心地よい音だなと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?