道元・良寛随想録

道元は世界一の高僧であり、正法眼蔵は宗門最高の宗典である。正法眼蔵は一大仏教の縮図であり、仏教の総合的結論である。

良寛は道元を生きた僧である。

目次

1.良寛と道元の親密性(道元を尊敬する良寛)

良寛と正法眼蔵ー愛語、諸法実相

良寛と永平広録ー唯務坐禅・只菅打坐

良寛と傘松道詠ー法華経と法華讃

2.良寛小伝ー無心・天真爛漫な生涯

円通寺での師の国仙より印可を受ける

正法眼蔵の写本を求めての諸国行脚

五合庵での唯務坐禅・只菅打坐の生活

貞心尼との出会いと唱和応答歌

3.道元小伝ー身心脱落・脱落身心の生涯

只管打坐こそ正伝の仏法

4.正法眼蔵に見る正伝の仏法ー仏教の総合的結論

仏性の現成・諸法実相

悉有仏性・現成公案

園悟禅師への尊敬ー透過脱落

5.道元を生きた良寛-その詩と歌と

書

6.良寛と貞心尼ー花と蝶の無邪気な戯れ

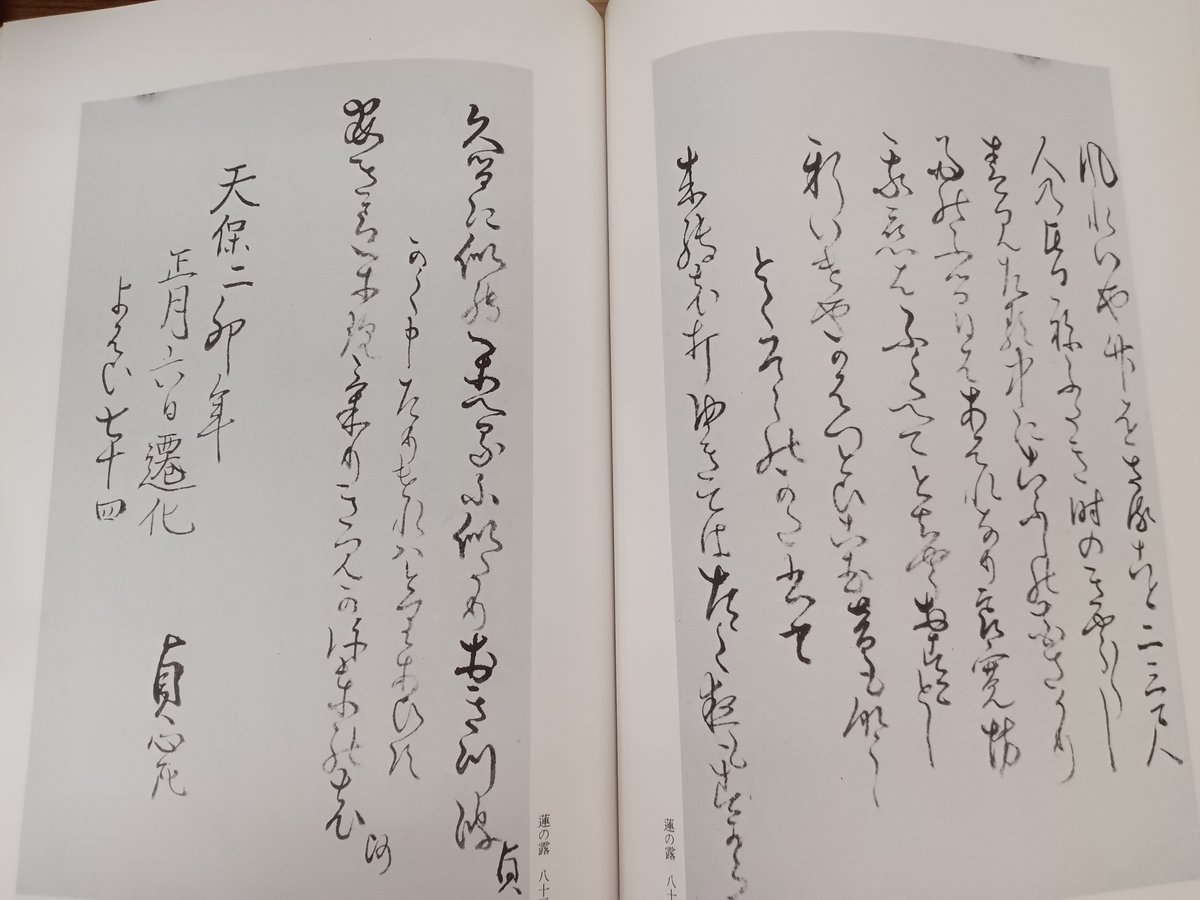

「蓮の露」こそ良寛を知る第一級の資料

第1話.良寛と道元の親密性(道元さまを慕った良寛さん)

良寛の書に「愛語」というものがある。

これは、

道元の「正法眼蔵」の四摂法(布施・愛語・同事・利行)の巻

の中の「愛語」である。良寛は写経の如くに一字一句丁寧に書写している。

「愛語というは、衆生をみるにまづ慈愛の心をおこし、顧愛の言語をほどこすなり」「愛語良く回天の力あり」という言葉がでてくる。まことに、良寛そのものである。

良寛は、この「愛語」の書の傍に「正法眼蔵95巻の巻目」を屏風に書いている。最初に書かれている巻目は「弁道話」である。「愛語」と愛語の書かれている「正法眼蔵」を宝に思っていたに相違ありません。

良寛は、目の前の子供たち、出会った人々に慈愛の心をもって接しました。良寛の和歌や書は布施・愛語・利行・同事の実践であった。

良寛は子供たちに「天上大風」と書いて凧の図柄にした。 簡単な手習いの字を頼まれて「いろは」「一二三」と書いてあげた。 「上州屋」の店の看板を書にし、屏風に趙州録の詩を書いた。

漱石は、良寛の書を見て、「これは頭が下がる」と言った。 良寛の書は境涯の書である。誰にも真似はできない。

書家の篠田桃江は「豊潤の対極にありながら、これ程豊かなものはない。何もないようで一切であるという、そういう書である」と評した。

斎藤茂吉は「良寛の歌は、気韻漂渺たるものが多い」「妙境に入った歌」「単純であるが充ちている。平順淡々の裏に緊密の心を味わい得る歌」と評している。

良寛の坐禅と詩と書と歌、これが、良寛の仏行、布施・慈愛・利行・同事であった。道元の正法眼蔵の実践であった。

良寛は自然や子供と無邪気に戯れた。

「手毬をつき、はじきをし、若菜を摘み、里のこどもとともに群れて遊ぶ。地蔵堂の駅を過ぐれば児童必ず追随して、良寛さま一貫という。師驚きて後ろへそる。また二貫と言へば又そる。二貫三貫とその数を増して言えば、師やや反り返りて後ろへ倒れんとす。児童これを見て喜び笑ふ。」

「師児童と遊び、よく死者の体をなし路傍に伏す。児童あるいは、草を覆い、木の葉を覆いて葬りの体をなして笑い楽しむ。狡猾の児あり、師死者の体をなせば、手を以て鼻をつまむ。師も久しきにたえずして蘇生す。」 と良寛禅師奇話にある。このとおりの良寛である。

良寛には、まったくエゴ(私心)がない。無私である。

良寛は、諸法実相無私・無心・無我の人である。

「かすみたつ ながき春日に こどもらと

てまりつきつつ けふもくらしつ」(良寛)

「この里に手まりつきつつ子供らと

遊ぶ春日は暮れずともよし」(良寛)

「鉢の子に 菫たんぽぽこきまぜて

三世の仏に 奉りてな」(良寛)

無心・無我に生きた人がこのように子供のように無邪気になれる。

諸法実相無私無心に生きた人が無邪気になれる。

良寛は坐禅によって無心の境地になれた。諸法実相如是の境地に達した。

それでは、良寛さんが、いかにして道元さまの教えを実践して、諸法実相如是の境地に達したのかをみていきましょう。

良寛の詩に「永平録を読む」というものがある。

「春夜蒼茫たり二三更 春雨雪に和して庭竹に濯ぐ」に始る詩である。

この中に、「暗裏模索す永平録、明窓の下 香を焼き灯を点じて

静かに披読す」「一句一言みな珠玉たり」

「身心脱落して只貞実のみ」「円通に在りし時、先師提持す正法眼」

「吾と永平と何の縁かある 到る所奉行す 正法眼」という文言がある。

良寛は円通寺で師の国仙から正法眼蔵の提唱を聞き、感銘を受け正法眼蔵の拝読を願った。

仏法の真実が一言一句すべて正法眼蔵の中に語られている。

これ以上、何も付け加えることはないと感じた。 円通寺には開祖徳翁良高の持参した正法眼蔵84巻があった。 それは、円通寺の住職に代々伝えられて来た。 良寛は道元の伝えた身心脱落、只菅打坐を実践し、そして諸国行脚し、道元最初に示衆を行った興聖寺他到る所で正法眼蔵の写本に出会ったというのである。

良寛さんの生き方を通して、少しでも道元さまの尊い教えに近づいてみましょう。 如浄ー道元ー良寛の法統のつながりをみていきましょう。

良寛の詩に「奥に吾が永平(道元のこと)有り 真箇祖域の魁(真の日本の先達) 夙に太白印(宋・天童山・如浄の印可)を帯び 扶桑(日本国)に宗雷(正伝の仏法の雷)を振ふ 大いなるかな 択法眼(真実を見抜く眼力) 龍象もなほ威を潜む 盛んなり弘通の任(正伝の仏法を広める使命感) 幽きも輝きを蒙らざる無し 輝きを垂れて(光明を広めて) 島夷に及ぶ 削るべきはみなすでに削り 施すべきはみなすでに施せり」(唱導詞)とあり、永平道元禅師が如浄の印可を受け、法統を継いだ禅の第一人者であり、

日本国全てに正しき仏法を広めてくださった。

すべての仏法の真実・結論が正法眼蔵に語られていると讃嘆している。

語られるべきは正法眼蔵に既に語られた。それならば、あとは唯務坐禅・只菅打坐の実践するしかない。

円通寺での師の国仙の正法眼蔵の提唱と拝読。道元禅師の最初の正法眼蔵の示衆の行われた興聖寺他諸国行脚の中での正法眼蔵写本との出会い。まことに良寛と正法眼蔵のかかわりは生涯因縁浅からぬものがあった。

良寛最晩年の雪夜露庵の詩「首を回らせば70年、人間の是非看破するに飽きたり、往来の跡幽かなり深雪夜 一しゅの線香古窓前」は、最後まで道元の唯務坐禅・只菅打坐を貫いた証である。70年余り生きてきたが、外より来るものは全て放下した。生涯残されたものは、唯一、「古窓の下の坐禅(只管打坐)」のみであったとの述懐である。

「独り坐す古窓の下 唯聞く落ち葉の頻りなることを」(良寛)

※良寛は趙州禅師と道元禅師を尊敬していた。

「終日無字の経を読み 終夜不終の禅を行う」(良寛)

※これが、良寛の日常である。

窓辺に兀坐して過ごした日々「展転総て是空」「縁に従って従容」(良寛)

良寛の摂理は、身心脱落と一切放下(寺を持たず、物を持たず、無所得・無所悟の唯務坐禅)にあった。僧は清貧にあるべしと。

早朝坐禅、昼托鉢(終日烟村を望み 展転食を乞うて之く)、夜坐禅と詩作(一嚢一鉢 騰騰として之く所に任す 興来たって 時に筆を執れば 時人呼んで詩となす)の日々であった。

良寛の辞世の和歌に「形見とて何か残さん春は花山ほととぎす秋はもみぢ葉」というものがある。これは、道元の「春は花夏ほととぎす秋は月冬雪

さえてすずしかりけり」(傘松道詠歌)を模している。

「草の庵にねてもさめてもまふすこと

南無釈迦牟尼仏 あはれみ玉へ」(道元)

「草の庵にねてもさめても申すこと

南無阿弥陀仏 なむあみだぶつ」(良寛)

「観音は宝陀山に在まさず」(良寛が法華賛に付けた句・観音菩薩品)

「聞思修より三摩地に入り、自己端厳にして聖顔を現ず。観音は宝陀山に在まさず。」(道元が観音菩薩について書いた詩)。観音菩薩は、常に今ここに現成している。

「風流ならざる処また風流」(良寛・法華賛・譬喩品)

「風流浅き処また風流」(道元・永平広録)

※このように、道元を模している。「道元にならいて」である。

良寛の詩に「首(こうべ)を回らせば70有余年 人間の是非(分別知)

看破すに飽きたり 往来跡幽深夜雪 一しゅの線香 古窓の前」という雪夜草庵の詩があるが、道元の永平広録の山居の詩に「世俗の黄塵飛んで来たらず 深山雪夜草庵の中」の語が見える。

70年の生涯、唯一残ったもの、それは、窓の下の唯務坐禅であった。只菅打坐一筋の生涯であった。唯一影響を受けたのは、道元の教え正法眼蔵であった。

まことに、道元を敬い慕い、道元にならいて生きた良寛である。

第2話.良寛小伝

良寛小伝。良寛は1758年(宝暦8年)12月越後の国出雲崎町に生まれた。 18歳の時、曹洞宗光照寺に転がり込み、そこに夏安居の指導に来ていた師大忍国仙に出会う。 そして、国仙についてゆき、岡山の曹洞宗円通寺にて、22歳の時出家修行する。 円通寺の開祖・徳翁良高は、加賀の大乗寺で兄弟弟子の宗門中興の祖卍山と一緒に正法眼蔵84巻の書写を弟子たちと共に進めた人物である。 円通寺での修行は、永平寺や大乗寺と並んで、厳しい規矩の下に行われた。

その圓通寺で師国仙より印可を受ける。33歳。

「良也如愚 道転寛(良や愚の如く 道転た寛し

騰騰任運 得誰看」(騰騰任運 誰か看ることを得む)

この師大忍国仙の大の一字を取って「大愚」という道号を授けられた。

大愚良寛の誕生である。そして、正法眼蔵写本を求めて諸国行脚して後、帰郷し五合庵に住む。五合庵の生活は、齢40歳~59歳のころである。

「師常に黙々として、動作閑雅にして、余りあるが如し。」

「師神気内に充ちて秀発す。その形容神仙の如し。」(良寛禅師奇話)

「師余が家に宿す、上下自ら和睦し、和気家に充ち、帰り去るといえども、、数日の内人自ら和す。師と語ること一夕すれば、胸襟清きことを覚ゆ」(良寛禅師奇話)

「生涯身を立つるにものうく 騰騰天真に任す

嚢中に三升の米 炉辺に一束の薪

たれか問わん迷悟の跡 なんぞ知らん名利の塵

夜雨草庵のうち 双脚等間に伸ぶ」(良寛)

唯務坐禅・只菅打坐、騰騰任運、天真爛漫に生きた良寛である。

五合庵の生活は、名利から遠く離れた生活である。

「浮世から何里あろうか山桜」(葉隠)

「菊を採る東籬の下 悠然として南山を見る」(陶淵明)の心境である。

良寛像 貞心尼の原画に蔵雲が描いたもの。

良寛に一番近い似顔絵であろう。

常乞食行、唯務坐禅の日々を送った良寛。

「一瓶一鉢遠きを辞せず」「嚢中無一物」常乞食行の日々、

「幽窓雨を聞く 草庵の夜」「坐して時に落ち葉を聞く 静に住するは是れ出家」「静夜虚窓の下 打坐して納衣をからぐ」「寥寥ただ自知するのみ」「騰騰兀兀この身を送る」(良寛)

十二時に使われず、十二時を使う主人公(良寛は趙州録が好きだった)の生

涯、無心で天真爛漫な生涯を送った。無為自然、無事、真正の道人、主中の主、大解脱の人であった。

良寛に「法華讃」(「良寛道人遺稿」の冒頭に掲載された。)という詩がある。「我れ法華讃を作る すべて百二首 羅列して這裏に在り 時々に須らく熟視すべし 視る時容易にすることなかれ 句句深意有り 一念もし能くかなわば 直下に仏地に至らん」(良寛・法華讃末尾文)。道元が正法眼蔵を百草残そうとした如く、法華経の宗要を百首あまり残そうとしたものである。禅に関する語を取り出すと。

「口を開くも法華を謗り 口を閉じるも法華を謗る。法華如何が讃ぜん 合掌して曰く 南無妙法華」(真理は、口では語れない。しかし黙っていても真理を伝えられない。いかにして法華を讃嘆しようか。合掌して南無妙法蓮華経と礼拝するのみ)とかかれてある。良寛自筆。

「諸法一如の声」「如是の両字に高く眼をつけよ 百千の経巻這裏に在り」(如是の両字に高く眼をつけなさい。百千の経巻も自心の内にある。無心これ道である。)(法華讃・序)※原但山禅師が絶賛した。如是は諸法実相・諸法無我・

現成公案に同じ。如実に汝の自心を知れ。自己を忘じそのものになりきる。虚空・無心・無私・廓然無聖の境地。

「万事遊戯に付して参ず」(良寛・法華転・妙音菩薩品)。※無心 「我が法は妙にして思い難し」(法華転・方便品)。※一切万法は無自性空である。

「法華従来より法華を転ず」(法華転・方便品)※道元・正法眼蔵・法華転法華参照。法華法華を転ず。法華が法華を見る。

仏が仏をみる。唯仏与仏。

「空を坐とし、慈を室となす」(法華転・法師品)。 「明日に礼拝を行じ、暮れにも礼拝。ただ礼拝を行じてこの身を送る 。南無帰命常不軽 天上天下唯一人」(法華讃・常不軽品)※道元・正法眼蔵・礼拝得髄。礼拝は解脱の道。妙法に帰源する道なり。

「南無帰命観世音 大喜大捨したまえ救世の仁」(観世音菩薩普門品)、「観音妙智力 千古空しく悠々」(観世音品)。 「元来 只如燃」(受記品)※諸法実相如是に同じ。

「諸法元来かくの如し」(法華讃・方便品)※如是、如然ということ。 「諸法本来寂滅相」(方便品)※一切諸法無相にして解脱相。畢竟空である。 「騰騰任運しもに過ぐ 困じ来たらば眠り 食来たらば食らう」(方便品)※無心・無我。諸法実相如是無私。

「若しくは坐禅し若しくは経行し 二十年」(譬喩品)※唯務坐禅・只菅打坐。 「十法三世はただ一門」(譬喩品)※唯有一乗法。 「風流ならざる処また風流」(譬喩品)※道元の永平広録に「風流浅き処また風流」の語がある。

「仏法現に前にあり」(化城喩品)※現成公案・諸法実相。「今ここに切なり。」(真理は、今ここに現前している。今だ。今この瞬間に現前している。非思量。思量すれば、たちどころに過去に堕落す。)

「空は把るべし、風はつなぐべし 如来の寿命ははかるべからず」(寿量品)、「常在無尽、滅度無尽 無尽は無尽に任す」(寿量品)。 「生死悠々として、至極なし。今妙法に逢いて、参究に飽く」(普賢菩薩品)※如是・無心・無相・無我・無所得等。

良寛は「法華転・法華讃」を法華経の宗要の開明のために遺した。それは、「良寛道人遺稿」冒頭に掲載された。この竜海院蔵雲(1813-1869)の「良寛道人遺稿」出版(1867年良寛没後35年目出版。江戸芝尚古堂)に貞心尼が献身奔走尽力している。蔵雲は貞心尼から情報を得て、「良寛道人遺稿」に良寛略伝や良寛の詩(法華讃や唱導詞、髑髏賛、回首す70有余年等)を載せた。「良寛道人遺稿」の出版が無ければ、良寛の法華讃は埋もれたままになっていたかもしれぬ。

その後、高齢のため五合庵から乙子神社に移り住み(60歳~69歳)、また晩年は、69歳から74歳まで木村家庵室に住んだ。良寛が貞心尼に出会ったのはこの木村家庵室に移ったころである。貞心尼が初めて良寛を訪れたのは、文政10年(1827年)の秋のことだった。良寛70歳、貞心尼30歳の出遭いであった。良寛が入寂(1831年正月没)するまでの実質わずか3年数か月の短い出会いであった。

貞心尼は歌を通して、良寛に書(秋萩帖の書)と歌(万葉集の歌)と仏法(坐禅と念仏と法華経)を習った。法門無量誓願学である。

「師草書を好む。懐素の自叙帖、佐理の秋萩帖を学ぶ。」(良寛禅師奇話)

法の道を聴く貞心尼。安田靫彦画伯の画。

それは、貞心尼の「蓮の露(はちすのつゆ)」(良寛死後4年目に刊行された。前半に良寛の歌97首(「世の中に交じらぬとにはあらねどもひとり遊びぞわれはたのしも」、「かぐはしき桜の花の空に散る春のゆふべは暮れずもあらなむ」「手折り来し花の色香はうすくともあはれみたまへ心ばかりは」「霞立つ永き春日を子供らと手毬つきつつこの日暮らしつ」「あは雪の中に立てたる三千大千世界またその中にあわ雪ぞふる」等の歌がおさめられている。)、後半に良寛と貞心尼の唱和した歌53首(「これぞこの仏の道に遊びつつつきやつきせぬ御のりなるらむ」「君にかくあひ見ることのうれしさもまださめやらぬ夢かとぞ思ふ」等が収められている。)に収められた。それは、花と蝶の如くの無心な唱和応答歌である。貞心尼は、「良寛の形見としてかたはらにおき、朝夕にとり見つつ来し方しのぶよすがに」この歌集一巻を編集したと「蓮の露」の序文にしるしている。良寛と貞心尼の出会いは、利発な孫娘を可愛いがる無邪気な老翁の如くである。

良寛略伝の貴重な資料である。

良寛は、1831年(天保2年)正月六日、良寛は貞心尼に見守られながら、眠るがごとく坐化した。入寂御歳74歳であった。頭陀袋の中の遺品は、「父以南の俳句一枚(「朝霧に一段ひくし合歓の花」)と師の国仙から与えられた印可状・任運騰騰」の二つのみであった。葬儀の参列者は二百数十人を越え300人に達するほどであった。人々は延々と隣村まで長蛇の列をつくって、良寛を弔った。「棺の中の良寛の頂骨は傾かず、厳として生あるものの如し」(奇話)。まことに、多くの人に慕われた良寛である。

第3話.道元小伝

道元小伝。道元は1200年(正治2年)京都で生まれた。

8歳の時、生母を失った。「慈母の喪に遭い、香火の煙を見て、ひそかに

世間の無常を悟り、深く求法の大観を立つ」と三祖行業記は述べている。

発心・出家得度し比叡山に入る。修行の後、「我伝え聞く、大宋国に仏心印を伝える正宗あり、直に入宋して尋ぬべし」と師に言われ、

入宋し師の天童如浄に遭った。参禅中「如浄曰く、参禅は須らく身心脱落すべし。」と。「道元、豁然として大悟す。」「直に、方丈に上がって焼香す。道元曰く、身心脱落し来たる。如浄曰く、身心脱落脱落身心と。」印可を受け、一生の参学ここに終わる。

如浄、道元に遭いし時曰く「仏仏祖祖面授の法門現成せり、これは仏祖の眼

蔵面授なり」と。

帰朝の際、如浄自賛の頂相を受く「仏祖命脈証契印 通道元即通」と。また、碧厳集を書写す。

道元、帰朝第一声、「普勧坐禅儀」(28歳)を撰述す。「道本円通」「身心自然に脱落し、本来の面目現前せん」「唯だ是れ安楽の法門なり。菩提を究尽するの修証なり。」「正法自ずから現前し」「唯打坐を務めて、兀地に礙へらる」「仏仏の菩提に合沓し、祖祖の三昧を嫡嗣せよ」「宝蔵自ずから開けて、受用如意ならん」と宣言す。坐禅は「安楽の法門である」とす。

また「弁道話」(32歳)を著す。

「三昧に端坐するとき、遍法界みな仏印となり、尽虚空ことごとく悟りとなる」「みなともに一時に身心明浄にして、大解脱地を證し、本来の面目現ず」「諸仏自受用三昧に安坐せり」「われらはもとより無上菩提かけたるにあらず」「万事を放下し、一向に坐禅するとき、大菩提を受用するなり」 と。

その後、「仏性」「行仏威儀」等示衆をなして、75巻の編集を為す。現成公案の巻を先頭に持って行ったのは道元の死の前年であり、仏性の巻は3番目に置かれた。そこに道元の編集意図(現成公案・諸法実相・仏性をまず究めよ)がみられる。1252年(建長4年)の最終巻「八大人覚」の奥書きには、この正法眼蔵は百巻(百草)のものを構想していたものであるとの弟子の言葉がかきしるされている。

正法眼蔵示衆の間には、永平広録に残されている上堂があった。 1236年10月15日の興聖寺の最初の上堂では、「眼横鼻直なることを認得して人に瞞ぜられず。すなわち空手にして還郷す。故に、一毫も仏法無し。任運にしばらく時を延ぶ。朝朝日は東より出で、夜夜月は西に沈む。」と宣言した。当処永平に、今ここに、真理実相は露堂々と現成せり。皆坐禅弁道に励めよとの仰せである。只菅打坐、唯務坐禅せよと。悉く仏性を有する。人人具足である。遍界不曾蔵。無上菩提は現前・永平に在りとの仰せである。

また、曰く、

「仏仏祖祖正伝の正法は、ただ打坐のみ。」「坐禅は悟来の儀なり。悟りは只管坐禅のみ。」「坐禅は、身心脱落なり。」(永平広録)と。

「即心即仏底の人、人間を放捨し、深山入谷、昼夜坐禅のみ。なり。只管打坐して始めて得ん。」(永平広録)

「仏仏祖祖の家風は、坐禅弁道なり。参禅は身心脱落なり、只管打坐して始めて得ん。」(永平広録)

唯務坐禅・只菅打坐して、身心脱落し、無上菩提(大悟)を得るということである。この道元の主張は、普勧坐禅儀・弁道話・正法眼蔵と一貫している。唯務坐禅・只菅打坐。只管(ひたすら)坐禅せよと。良寛は、この道元の生き方を生きたのである。そして道元・正法眼蔵の真実を実感したのである。

1253年(建長5年)8月28日夜半、道元は、法華経神力品を誦し、面前の柱に書付け入寂した。54歳。「釈尊所説の諸経のなかには、法華経これ大王なり。大師なり。」「この経の心を得れば世の中の売り買う声も法をとくかは」と日ごろ述べていた法華経である。良寛はこの法華経に讃を付けて後世に遺した。

第4話.正法眼蔵と正伝の仏法

ここから先は

¥ 300

道元を生きた良寛を通して、道元の伝えた正伝の仏法を探求していきましょう。 良寛の生涯、その詩、書、和歌に道元の正法眼蔵が生きています。 身心脱落、只菅打坐。布施、愛語、利行、同事の行にそれが現れています。 よろしければサポートをお願いします。