「〇〇感とは何か」

■はじめに

友人や家族と美味しいマグロや肉を食べていて、友人に「これ脂っこくておいしくない」と言われた事はないだろうか。

「感覚の違いだ」「嗜好の違いだ」と言うかもしれない。

しかし、そのマグロ自体の成分や感じる神経伝達プロセスは基本的に

私と友人では変わらないはずである。

なぜこのような違いが生まれるのだろうか。今回はこの「感覚の差異」に焦点を当てる。

■思考実験「逆転クオリア」

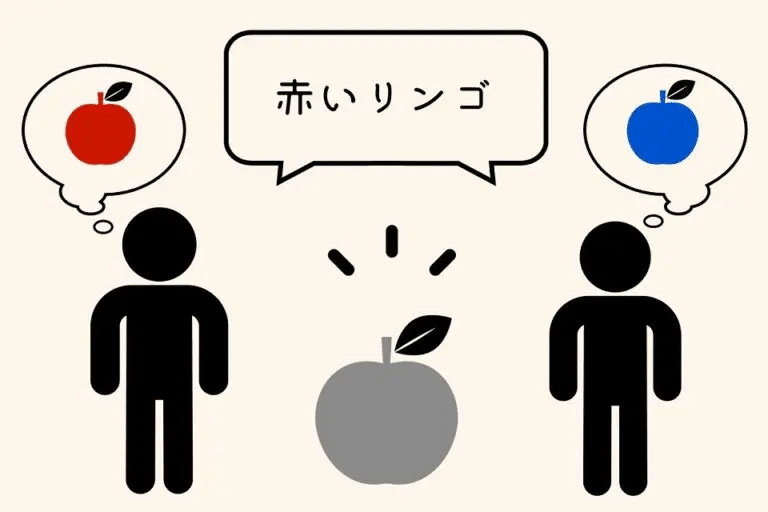

感覚における有名な思考実験で「逆転クオリア」というものがある。

簡単に言うと、同じものを見たときその認知が「逆転」していた時我々はそれを認識する事が出来るだろうか、という実験である。

例えば以下A・Bの人の会話を想定する。

A:「このリンゴは赤いね」

B:「そうだね、このリンゴは赤いね」

ここでもし仮にBの人が赤いリンゴを「我々が見る青」と認識していた場合どうなるだろう。

※便宜的に我々(A)が見る色を「赤」、Bが見る色を「AKA=青」と表す。

どんなにAが「燃えるような赤だね」「情熱的な赤だね」と言ったとしても、

Bは「そうだね燃えるようなAKAだね」「情熱的なAKAだね」と、Bにとっては経験的にAKA=青が燃えるような色だと認識している為、お互いにこの差異に気づくことが出来ない

という思考実験である。

あなたと友人が、机の上にあるリンゴを見つけました。

「このリンゴは何色ですか?」と尋ねると、あなたと友人は「赤色だ」と答えます。

しかし、実はその友人は、赤と青の色が反転して見える体質でした。

そのため友人には、机の上のリンゴが青く見えていたのです。

ではなぜ「赤色だ」と答えたのでしょうか?

それは、「友人の考える赤」は、「あなたが考える青」を指す色のことだからです。

赤と青の色が反転して見えていても、赤と青の認識も反転していれば、あなたと友人の視界の違いには気が付きません。

「あなたが認識している赤」と「友人が認識している赤」は、全く異なっていたのです。

友人側からすれば、あなたはリンゴが青く見えているにもかかわらず、「赤い」と言っていることになります。

この時、あなたは「あなたの赤」と「友人の赤」が反転していることに気が付けますか?

■「クオリア」とは

ここで表される「クオリア」とは、意識現れる「感覚的な質」の事であり、「主観的経験」や「感じ」と説明される事もある。

「意識」とは周囲の環境や自分が置かれている状況、そこでどんなことが起こっているのかを認識することであり、「クオリア」とは五感が個人的に感じている事である為、意識の一部であるが意識そのものではない。

「クオリア」とは、意識に現れる「感覚的な質」のこと。「主観的経験」や「感じ」と説明されることもあります。

例えば赤いリンゴを見たときに感じるものーー「真っ赤だな」「ツヤツヤしていてきれいだ」「アップルパイをつくろうかな」など、意識に現れる感覚です。「アップルパイをつくりたくなるリンゴ」、その“個人的な感じ”が「クオリア」。リンゴが目の前にあれば香ってくるかもしれませんし、手に持ったら意外に重いとか、ひんやりしているとか、嗅覚や触覚などの五感を通して「〇〇な感じ」がわいてきますよね。そういった物事を経験したときの理論的には捉えられない「主観的なフィーリング」が「クオリア」なのです。

■クオリア研究の最前線

このクオリアだが現在東京大学を主体とした研究が進められている。

簡単に理解すると、(おそらく)ある特定人物の「赤」を見た時の脳活動パターンと「オレンジ」を見た時の脳活動バターンを把握し、その差分を「クオリア構造=クオリアの関係性」として把握する。

これを他者の「赤」「オレンジ」を見た時の「クオリア構造=クオリアの関係性」と比較する事で従来不可能だと考えられてきた他者とのクオリアの類似性を定量的に評価する事が出来、主観と脳活動の対応関係を調べる事が可能となる。

■終わりに

なるほど、確かに他者のクオリアを「理解・実感」する事は困難である。

なので我々は仕方無く自身のクオリアに置き換えて他者のクオリアを想像するのであろう。その想像・創造したイメージも一つのクオリアと言えるのでは無いだろうか。