初めての見るゲー制作を終えて

※ 以下、拙作「神様は雨の中に -綿毛の詩-」を最後まで読んでくださった方でないと意味不明な文章が続きます。30~45分程度で読み切れる、見るゲームです。よろしければ下のリンクからご覧ください。

はじめまして、鳩と申します。ここまで足をお運びいただきありがとうございます。

初めてのノベルゲーム制作ということで右も左も分からない中、たくさんの方からお力添えいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。分岐もギミックも無い、それでも中の人は大真面目に全力でございました……

ここからは制作中のことを思い出しつつの、ダラダラとしたおしゃべりが続きます。それでは、どうぞ!

イチャイチャが見たいだけ

二次創作と一枚絵描きしか普段やっていない人が急に、物語ありきの自創作やりたい!!となった場合にぶち当たる壁「表現の仕方がわからない」。これが一番しんどかったです。なんだったら制作が終わった今でも、ここに関しては何が何だか分かっていません。

一番やりたいことは、見出しの通りでございます。キャラクター達が喋っている様を見守りたい。掛け合いの中での表情変化も見たい。永遠に画面の中でイチャイチャしててくれ。それしか頭にありません。

(上手か下手かは置いておいて)中の人は絵を描くのが割かし好きなのですが、漫画を描く技術がありません。短編とは言え、一体何ページ描かなきゃならないのか考えるだけで寒気がしてきます。

絵本風というのも考えましたが、そんな恰好ができるほど清い話を作れる自信はないし、キャラクター達の心情や情景を描写できるほどの文章力もありません。台本小説もどきが関の山です。

そんなわけで、もう逆に何ならできるんだよってかんじの中の人は、足りない頭で一所懸命考えました。その結論が、

私がやりたいのは紙芝居だ! 見るゲーだ!!

決められた比率の画面の中で、背景と小道具を用意し、キャラクター達を動かす。なんだったら画面内の物がほぼ動かなくても最悪問題ない。(それは過言) 絵でも文字でも、場面に合わせて好きな方で描写ができる。

これって今の自分に合ってるかも……!と、ひらめいた時はワクワクが止まりませんでした。本当に合ってるかは分かりませんが。

以前からゲーム作りに興味はあったものの、イメージするのがRPGかADVのどっちかという偏り方をしていたので、ここに至るまで一切思い浮かばなかったのです。ただ、キャラクターたちのお喋りや光景の変化を見るのがメインの「見るゲー」なるジャンルがあることは知っていたので……

あってよかった、ティラノビルダー様。いきなり有料のツールで行く勇気はなかったので本当に助かりました。久しぶりに自力で色々調べつつ使い方を覚えるのは、とても楽しかったです。

ただちょっと愚痴なんですが、立ち絵の上手い描き方と手の抜き方が分からず、4名しか登場しないのに表情・衣装差分を全部引っ括めて151枚にもなってしまいました。中の人はとにかく持久力がないので、あんな濃淡も一切ない絵ですらヒーヒー言いながら描いておりましたよ。

1枚1枚保存するのも、ティラノの中で表情を探し当てるのも大分苦行でした。あれほんと、何をどうしたら良かったんだ……

そして出てくる出てくる不具合の数々。自分のPC上では全く問題なく動作していた箇所がノベコレに上げた途端、もう、なんですか、全然動かない。公開直後という一番見ていただけるタイミングで肝が冷えました……

そんな中でも初日から感想を寄せてくださった方が何人もいらっしゃって、中の人はずっと小躍りと冷や汗でした。本当にありがとうございました。

AAの自由さに甘えた裏設定

作品紹介文の通り、本作には匿名掲示板2ちゃんねる等で親しまれてきたAAキャラをベースとしたキャラクターやオブジェクトが登場します。記号と文字で描かれるAAキャラと、彼らの「何にでも成り代わることができる(と私は思って扱っています)」性質がとても好きです。

男の子キャラと女の子キャラ。人間役と家畜役。大人と子供。

界隈の中にある程度の共通認識や固定観念が存在するため、そこから大きく外れる場合は特別な説明が必要(加えて評価を得たいとなれば当然、理解を得られようとする努力が必要)というぼんやりとした雰囲気はありますが、どの子にどんな役割を与えるかは描く側の自由、というのが基本のようです。

※ あくまで中の人が数年間だけ、AAを扱う界隈の端っこの端っこに住みつかせていただいて感じた範囲のことです。

「何にでも成り代わることができる」を自創作の中で何某かの形で表したいと考えた結果が、キャラクター達には生物学的・社会的性差がないという裏設定でした。なーんか説教臭くて面倒くさそうな設定だな~ 昨今の流行り?……って感じですが、あんまり難しい話じゃありません。

キャラクター達が自分のことで「男の子らしくない」「女の子らしくない」など、あらゆる「○○らしくない」に苦悩したり、それを理由に窘められたりするシーンを絶対に入れたくなかったし、例え描かなかったとしても、その余地を残したくなかったのです。生きていると、それ以外にも悩むことはいっぱいありますから……

どんな風に振舞いたい?

絵本の中の王子様やお姫様に憧れて話し方や振る舞いをそれらしく真似してみるというのは、何も小さな子供だけがやることではないと思っています。

場所に合わせた言葉遣い。お箸とお椀の扱い方。表情の作り方。親しい人への愛情表現。そうしたものを毎日様々なところから吸収して自分の一部に変えていくのは大人も同じではないでしょうか。

最後までその役割をやり抜くと決めさえすれば、なりたいものになれる。なりたいものがないとき、それを誰からも責められない。自分をお花だと思えばお花に。家族と思えば家族に。

そういう妄想を、お話の後ろに仕込んでいます。現実もそうであればいいのになと思います。心の底から。

とは言ったものの、中の人は普通に性別を持った人間です。偉そうに何を言ったところで、めちゃくちゃに性別の概念に縛られてます。キャラクター達の思考パターンが中の人に引っ張られるのは結局、避けられません。

本作の主人公・ギルバートとライナスは、それぞれ一人称が「おれ」と「ぼく」です。彼らの口調も相まって、傍から見ればこの話はBL。ただ思考パターンから言うと、ふたりは中の人の性格に死ぬほど引っ張られているので、少なくとも「男の子」ではないんですよね。「物語における男の子的役割」かどうかも怪しい。そのチグハグさを自分で許すための、こじつけ設定でもあるのかな……と今、書きながら思いました。

作中では性別に関わる単語を極力使用しないようにしています。父、母、兄、弟、姉、妹、婿、嫁などなど。ヒーローという語が一回出てきますが、最後まで悩んだ結果、同列で「ヒロイン」を使わなければ良いか!と諦めました。ガバガバだよ。

これ全部入れるとプレイ時間100分超える

面倒くさい話ばかりしてもつまらないので、ここからは作中で説明を省いた箇所をちょこちょこと補足を入れつつお話させてください。

天には……

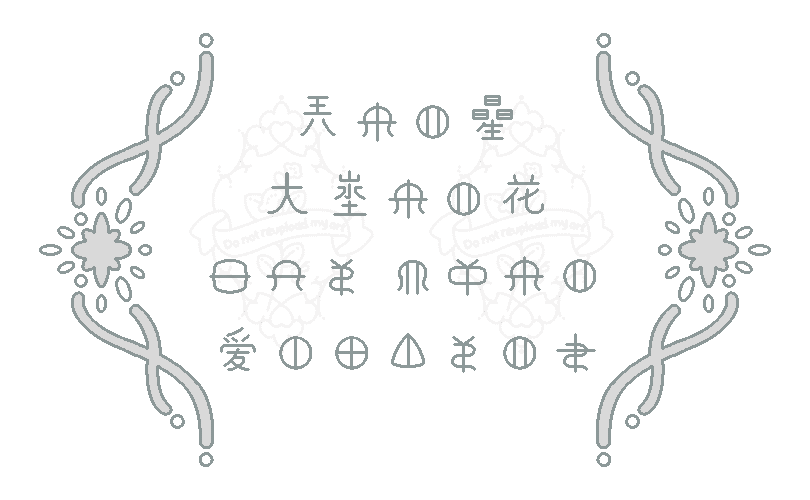

「天には星 大地には花 そしてひとには愛がなくてはね」の下りは言わずもがな、ゲーテの残した(というのが通説の)名言をアレンジしたものです。しかし、元となるはずのドイツ語文が発見されていないそうで、本当に彼の言葉なのかは不明なんだとか。果たして真相はいかに。

それにしても美しい言葉ですよね。作中ではライナスの好きな言葉として、最初と最後に大事な言葉風に登場させていました。

そして ひとには 愛がなくてはね

ここで表示される謎の文字列は、旧字体の漢字と「ヲシテ文字」にアレンジを加えて組み合わせたものです。よーく見てみてください。旧字体の方に関しては何となく読めませんか?

いらっしゃい

こっちの看板も同じことをやっています。

主人公のギルは最近まで非識字者であった、という設定にしていますが、彼には世界の文字がこんな風に見えています。文字として書かれているのを頭が拒否すると言いますか……

彼の不自由さや異世界感を表現したかったのと、単純にこういう創作文字みたいなものを手書きしてみたかった、というのが本音です。

ココアに添えたミント

昔々のお話です。

嘆きの川のほとりで妖精・メンテを見かけた冥土の王・ハデスは、彼女の美しさに魅了され愛を囁きます。嫉妬に狂った王妃・ペルセポネが「くだらない草にでもなってしまいなさい」とメンテを踏みにじったところ、美しい妖精は香り高く可愛らしい草へと姿を変え、神殿のお庭で、ハデスの傍に居続けたのだとか。

そんなギリシャ神話に因んでか、恋人同士や夫婦間でミントを添えて贈り物をすると「よそ見をせずに私を見て下さい」という意味になるそうです。中の人はこのお話が大好きです。実際のミントは繁殖力が強くてたまりませんが。

ギルにとってのライナス(逆も然り)がどういう存在なのかを端的に述べるための要素でしたが、「蜂蜜入りのホットミルク」の下りで散々似たようなことを言ってるので説明はカットしました。

ココアの国・オランダにおいて実際に飲まれているミントココア。ぜひとも試してみたいものです。

天使なふたり

モクレンとペペロミアは結局何者なの? 天使の輪っかみたいなの着けてるけど? ……と思われた方がいらっしゃるかどうかわかりませんが、ふたりは普通に「ひと」です。喫茶ほかほかの店長さんと店員さん。ふたりは仲良しの家族です。

ただちょっと、「人間」とは違うようですが。

主人公含め、彼ら「ひと」は体が光のつぶつぶで構築されています。

…………やばい話が始まりそうだあ。全部、設定の話です。本編で説明せずこんなところで語ってる辺り、「ああ、小っ恥ずかしくて載せられなかったんだな。無理ねえや」と思ってください。

この世界のひと達はみんな、神様がお日様の光を手のひらで捏ねることで生まれてきます。ひとの他にも、ありとあらゆるものを、ひとりの神様が現在進行形で作り続けています。そこに存在するもの全てが、同じものから生み出されているのです。

お日様が眠っている間、彼らは普段の体を置いて、互いに不安だらけの心を無意識に、限りなく近い距離で触れ合わせています。お昼間よりも素直な気持ちで。

喫茶のふたりは全面的に、いつでも、どんなときでも、ギルの味方です。

夜、彼が寝る前に言いようの無い不安でメソメソしているのなら、心の中にまでお邪魔してきて慰めてくれます。ギルも、ふたりが自分を何かと気にかけてくれていることを理解してします。

なんかごにょごにょ言ってますが、とりあえず良い関係性なんだなってことだけ分かっていただけたら大丈夫です。そんな大層な話ではありませんので。

ライナスの家族

彼は大家族の中で大切に大切に可愛がられて育ちました。沢山の優しいパパとママと兄弟姉妹に……というと世界観的に適切ではないのですが、そういうものだと思ってください。

彼の声が出なくなったのは、その内のひとりが消えてしまってから。小川糸先生の『食堂かたつむり』から言葉を借りれば、

「声だけが私の組織の中からすっぽりと抜け落ちたのだ。ラジオのボリュームをゼロにしたみたいに。」

そのひとが消えてしまった理由は、その少し前のシーンでのモクレンの台詞そのままです。誰かに何かしたいって気持ちが無くなったら、きっと世界から消えてしまう。

これは中の人が普段から考えていることです。善意を押し付けるのがダメなのは、その通り。何かしてあげたいなんて思うこと自体が烏滸がましいというのも、その通り。ただ、他人に施すことや、喜んでもらうにはどうすべきか考えることを放棄して恐れるばかりでは、あんまりにも辛いですから。

その辺は、作品内でのギルたちの吐露に凝縮されています。

悩む時間を惜しいと思わないほど大好きで大切ななひと。ライナスにはそういうひとが沢山いるのです。たくさんのタンポポたち。自分の周りにいるひと達もみんな、同じ気持ちだと思っていたのですが……

彼の家族のひとりは、そうではなかったんですね。

タンポポの王様

キク科タンポポ属の総称。世界に約2000種。日本に約15~20種。世界に春が来たことを教えてくれる、誰もが知っている身近な、それでいて不思議と秘密の多い野花です。

例えば、茎。花が咲いている間はまっすぐ伸びているにも関わらず、咲き終わりには地面にすっかり横になってしまいます。かと思えば、綿毛ができ始めるとまた茎を高く伸ばすのです。

咲き終わった後に伏せるのは、熟す前の綿毛を強風から守り、遅れて新しく咲く花に日を当て、虫たちに見つかりやすくするためだとか。綿毛を高く持ち上げるのも、種を風に乗せて遠くへ飛ばすためだとか。(これらについては正確な理由が分かっておらず、図鑑などでもボヤかされています。)

何にしても、タンポポが身を引いたり前へ躍り出たりするのは自分と家族のため……と考えると、ちょっと良いお話に聞こえませんか。ライナスにはそんな想いを込めて、タンポポの王様になっていただきました。

花言葉も「別離」や「真心の愛」で、うーん、オタクの心をくすぐってくれますねえ。

そろそろお開きにしましょうか

取り留めもなく書いてきたので、もう今読み返したら何が何だかってかんじです。

何はともあれ初めての見るゲー制作。良い思い出になりました。次に作りたいな〜と妄想しているものは、今回のとは比べものにならないほどキャラクター数が多く、話の流れも複雑になっているので、多分すぐにはムリです。

ムリではあるんですが、「1度は見るゲーを作って公開するに至った」というのが何となく心の杖になってくれる気がします。クオリティや評判は関係なく。そういう意味でもやってみて良かったと思ってます。

しばらくはまたテキトーな落描きを描いたりゲームしたり他の方のAA創作を舐め回す人に戻りますが、また次があれば見ていただけると嬉しいです。

最後までスクロールしてくださった奇特な貴方に心からの感謝を。どうか目をゆっくり休めてくださいませ。

お付き合いいただき、ありがとうございました!