”望ましさ”のデザイン

「青山学院大学ワークショップデザイナー育成プログラム(以下、「WSD」と記述)」の修了生による「WSD Advent Carender 2024」、最終日を担当する17期生の佐藤史です。普段は、デザイン会社に勤務しており、クライアント組織の創造性を高めるためにワークショップを活用してます。WSDの修了生に限らず「ワークショップ」もしくは「デザイン」という言葉に興味を持たれた皆さんに向けて書いてみました。それでは、はじめます。

私の仕事 デザインとワークショップ

私の本業はデザイナーです。「本業がデザイナー」というと何かPCに向かって絵柄のようなものを作る人をイメージされるかもしれませんが、私は「サービスデザイナー」といって、簡単に説明すると、ヒト(使う人や触れる人)の視点にたって製品・サービス・しくみなどを考えてつくる(デザインする)ことが仕事です。具体的には、

・ITサービス会社の皆さんと一緒に、自社のITシステムが使いづらい(と利用者から言われる)要因とその改善策を考える。ビジネス用語でいうと「顧客体験の改善」。

・メーカー企業の皆さんと一緒に、新しい事業や製品のコンセプトを考える。ビジネス用語でいうと「イノベーション創出」。

・社会を支えるインフラを提供する企業や行政の皆さんと一緒に、利用者目線で良いサービスを提供できるように、組織の各部門がどう連携するかを考える。ビジネス用語でいうと「DX」「業務変革」。

・新しく立ち上がった組織やコミュニティの目指したい姿を描く。ビジネス用語でいうと「未来構想」「ビジョン」。

こういった活動をしてます。

ここまで書くと「デザイナーって何かセンスがあってチラシとかマークのようなものを作る人をイメージしてたけど、そういう仕事もするの!」と驚かれた方もいるかもしれませんね。私もかつてはチラシとかマークなどを仕事で作ってはいました(今でもプライベートで人から頼まれればたまにやりますが)。ただ、つくる対象物が何であろうとデザインってそこまでセンスに左右される仕事ではないです。実際、この記事を読まれている皆さんにも「ワークショップデザイナー」は多いでしょうが、ご自身のセンスに自信ありますか? 意地悪な質問はやめて先を続けますが(笑)、この記事では「デザイン」について最近私が考えていることを書きます。若干、講釈じみた話も出ますが、ワークショップをデザインするとはどういうことか? という問いに結び付けて読んで頂けると幸いです。

デザインは、センスを持った人だけの行為ではない。

デザインの語源はラテン語で「designare」といい、総じて言うと計画や記号を書きあらわしたり、何かを指し示す、より良い状態を設計する、新しい意味を与える、などの意味を持っていました。

日本の場合、明治時代に外来語としての「Design」が流入して日本語に翻訳される際、「図按」「意匠」「設計」など意味が細分化された状態で膾炙したこと、そして戦後、米国の文化が流入し経済成長が起きたことで、ビジネスを促進させることがデザインの主題としてクローズアップされたため、先の訳語でいうと、おもに宣伝や販促活動における「図案」「意匠」の側面に人々の注目が集まったことが、一般にデザイナーというとセンスがある人の能力だと思われやすい一因のようです。

(この部分の説明は『コ・デザインデザインすることをみんなの手に』(上平崇仁著、2020年・NTT出版)の説明を一部引用・参考にさせていただきました)

では、「デザインする」とはどういうことか? 私の場合、誰に対してもだいたい次のように説明してます。

①デザインとは、人を起点に考えること

デザインする対象物が平面的なチラシやポスターであれ、立体的な製品や建築物であれ、はたまたITサービスのような目に見えないしくみであれ、デザイナーは何かをつくる際、相手にどういう印象を与えたいか、何に共感・理解してほしいか、どうすればわかりやすく使いやすいか、ということを考えます。ただ、プロのデザイナーではなくとも、相手へのわかりやすさを意識して何かに取り組まれた経験は、例えば、パワーポイントでスライド資料を作ったり、机の上の道具や本棚の書籍を分類して整理したりなど、誰にでもあると思います。

②デザインとは、制約のなかで全体と部分のバランスを図ること

何かをデザインする場面では、大抵何かしらの「制約」が存在します。例えば、紙のチラシを作るとき、写真を大きく入れたければその分、文字の量を減らすか小さくしなければスペースに必要な情報をおさめられないし、便利な電化製品でも機能をあまり詰め込むと、ボタンの数が増えて却って操作しづらくなったり、人が使えない大きさになってしまいます。このように複数の制約があるなかで、デザイナーは①で述べたように、人が見て使う場面を考慮しながらよりバランスのとれた(あるいは「よりましな」)表現手段や解決策を考えます。

説明すると難しいですが、例えば皆さん、その日の冷蔵庫のなかに残ってるあり合わせの材料で家族に喜んでもらえそうな料理を考えたり、引越しや模様替えのレイアウトを考えることに頭をひねった経験はありませんか? こういう行為も制約の中で「よりましな」方法をデザインしていると言えますね。

③デザインとは、新しい意味をつくること

まだ世の中にない(かもしれない)新しい「何か」を形にすることもデザインです。いわゆる「ビジョン」「コンセプト」のような抽象的な概念をロゴマークなどで表現することから、スティーブ・ジョブズのような人が新製品のアイデアを「1000曲をポケットに」という言葉で言い表したエピソードに至るまで、新しい意味をつくることで、まだ世の中にないものの価値を人に伝えたり、人と人の共通認識を築くこと、これもデザインの役割です。このような行為は、会議のファシリテーターが参加者の意見を咀嚼してまとめる場面でも見られます。

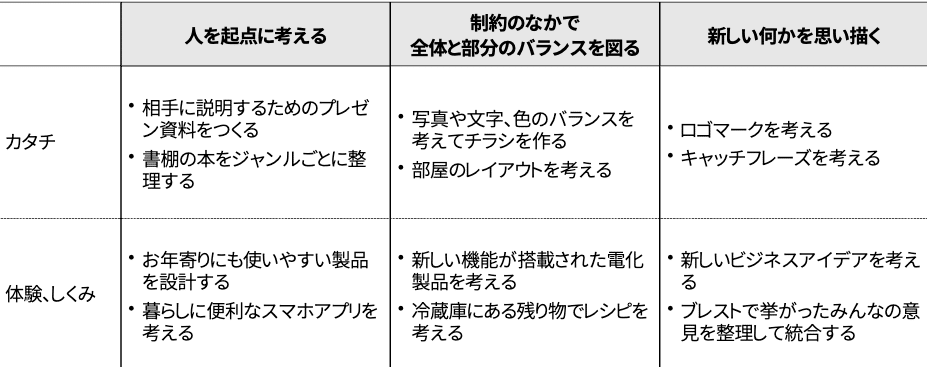

ここまでの説明を図に整理しましたが、実はデザインは普段の生活で誰もがやっていることです。先ほど私が「デザインはセンスに左右される仕事ではない」と書いた理由がおわかりいただけたでしょうか。皆さんが普段の生活で当たり前のように料理をしていてもプロの料理人という仕事はなくならないように、デザインとプロのデザイナーの関係もそれと同じようなものです。

「デザインする活動」から「デザインできる人を育てる活動」に。

このように、「カタチ」「体験」「しくみ」などいろんなものをデザインしている私ですが、ここ数年で新しい変化に直面しました。

クライアントである企業(もしくは行政)からいただく相談の内容が、

①デザイナーとして何かをつくる、もしくは関係者と一緒に何かを考えてつくる活動

から

②デザインできる人、もしくはデザインを理解して活用できる人を育てる活動

へと変化してきたのです。このような活動はビジネスの世界では「デザイン人材育成」などと呼ばれており、その背景には、日本の産業界でデザインの意義が改めて見直されてきたことがあります。・・・なんだ、いきなり難しいことを言い始めたな、と思われそうなので少し単純化して説明しますと、

・そもそもデザインとは見た目をカッコよくする行為ではなく、社会や人の視点で望ましい製品やサービスを生み出す行為です。

・これからのビジネスパーソンには、既存の枠内で論理的に考える思考力だけではなく、新しい選択肢を思い描く創造的な思考力が必要。

・そのため、日本企業(行政サービスも含む)の産業競争力を上げるためにもデザインが重要なんです。

・以上を経営者の皆さんが理解して、デザインをもっと活用・実践すべき・・・

といったことを国からも提唱されるようになりました。関心を持たれた方は下記のレポートをご覧になっていただくと概要が理解できるかと思いますが、以上が私の仕事で、創造的な人・組織づくりの活動、つまりデザインできる人を育てる活動が増えている背景です。

・「デザイン経営」宣言 経済産業省・特許庁・産業競争力とデザインを考える研究会 2018年5月23日

・高度デザイン人材育成ガイドライン経済産業省・2019年3月29日

・デジタルスキル標準(独立行政法人情報処理推進機構・経済産業省・2022年〜) ※DX推進に必要な人材類型として「ビジネスアーキテクト」や「エンジニア」と並列で「デザイナー」を定義

自分のなかの「デザインする力」に気づくこと。

デザインできる人を育てる活動では「デザイン思考」「人間中心設計」そして現在の私が自分の肩書きにしている「サービスデザイン」といった方法論がよく用いられます。中でも「デザイン思考」は割と幅広く知られており、私もWSD修了生のつながりをきっかけにお仕事等で実践されている方と多く出会うことができました。ただ、このような方法論は教科書通りにやることにこだわり過ぎないよう注意が必要だと思っています。かつて経済成長下の時代に広告・販促における意匠的な側面でのデザイン活動が「デザイン」としてクローズアップされたことが、デザインはセンスある人の特殊技能というイメージを一般の人に定着させたのと同様に、デザインを先に述べたような理論ないし方法論で型に嵌めることは、逆に「デザインは難しい、自分にはやはり身近ではない」というイメージを持たせかねない危険も孕むと考えています。

そのため、デザインできる人を育てる活動には、方法論つまり「やり方」を教えるだけではなく、その人が本来備えているが未だ自覚されていない「デザインする力」に気づかせる工夫が必要です。先ほど、デザインは特殊技能ではなく普段の生活で誰でもやっていることだと例を挙げて説明しましたが、その例を「カタチ」「体験」「しくみ」をつくる活動からさらに広げると次のようなことができそうです。具体的には、

①人を起点に考えること→新しいテクノロジーが人や社会に与える影響を考慮して、自分たちの製品や事業のあり方を考えてみる。

②制約のなかでバランスを図ること→立場が異なる複数の関係者どうしで公共リソースの使い方を考えてみる。

③新しい意味をつくること→自分の身体や生活におきたネガティブな変化を、どうすればポジティブに捉え直せるか考えてみる。

このような取り組みにあえて名前をつけるなら「望ましさのデザイン」と言えるかと思います。こういう活動を経験し内省することで、自分のなかの「デザインする力」に対する自信を得る。自信を得ることで「かたち」「体験」「しくみ」の分野でも、よりうまく「デザインできるようになる」人が増える、そんな流れをつくれないだろうか? こんなことを来年以降ワークショップを通してできないだろうか? そんなことを考えている2024年の師走でした。

それでは、よいお年を。

最後にWSD修了生の皆さんと深めたい問いを挙げて拙文を締めます。

ワークショップデザイナーの皆さんに質問です。皆さんにとっては、ワークショップデザイナーの「デザイナー」の部分には、どんな意味がありますか?

それでは皆さん、良いお年をお迎えください。