福田平八郎展に行ってきた

GW最終日、モネ展の入場待ちの列を横目に、

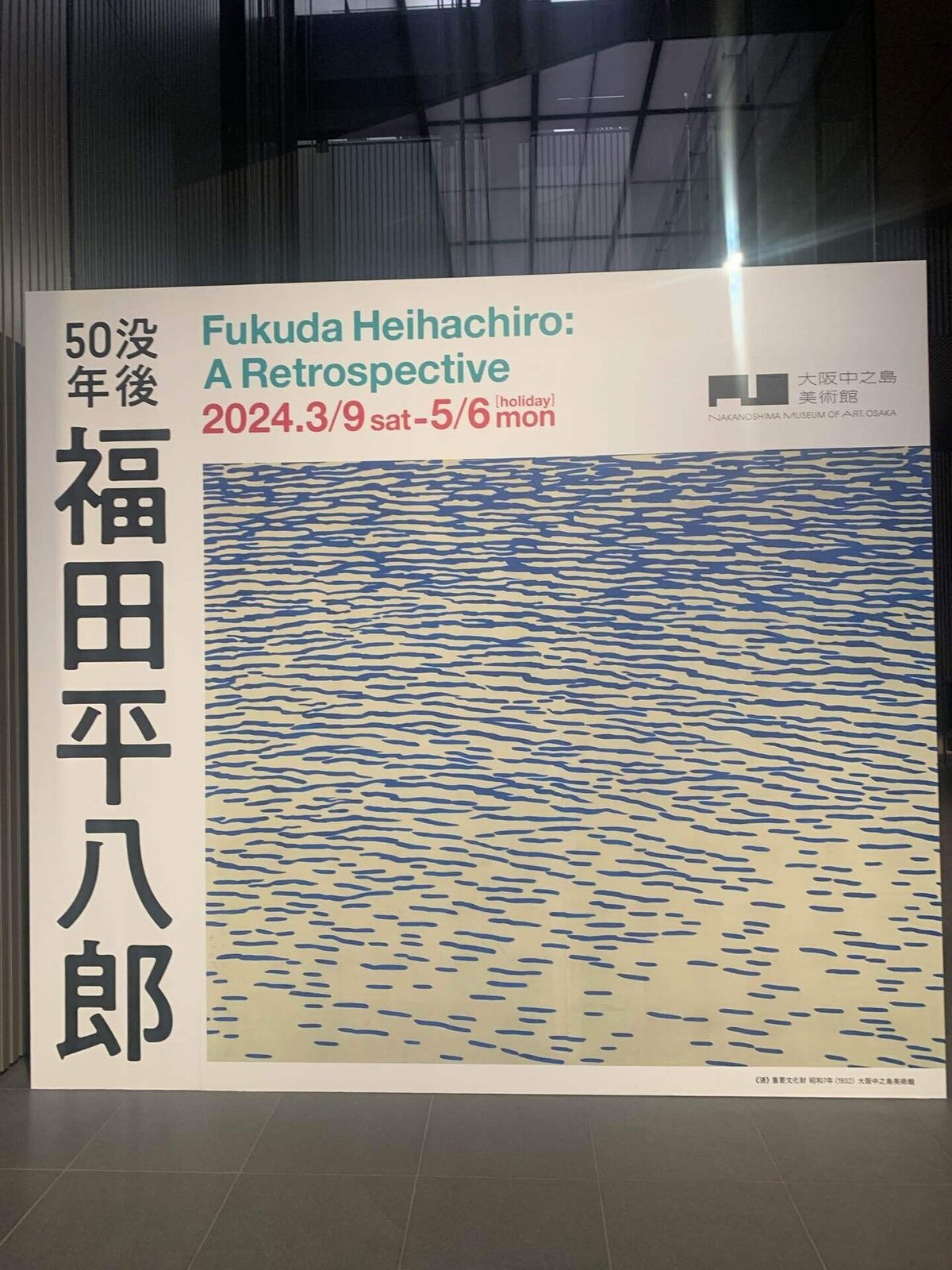

福田平八郎展に行ってきました。

最終日に滑りこんで本当によかった!と思う展示だったので、

忘れないように感想を残します。

福田平八郎って正直最近まで知らなかったのですが、

展示会のメインビジュアルにもなっている漣に惹かれて行ってみたら、大正解でした。すごく好み。

特に、伝統的な作風から転換した後期の作品は、

自分の目を通してみた世界を再構築して色彩と造形に落とし込んでいるようで、心に響きました。

ちゃっかり画集も購入したので、ときどき見返そうと思います。

作品の感想

<花菖蒲>

彫塗という、初めに引いた描線を塗りつぶさないように線を避けて彩色する日本画の色彩技法を使っている。

水路に移った空と雲が綺麗。斜めの構図と切り取り方もいい。

<漣>

1932年の作品なのに、モダンなセンス。

あくまで抽象画ではなく写実的な要素を感じる。

<鴨>

幾何学的な背景(池)と写実的な鴨の組み合わせ。

鴨の影の表現もおもしろい。

<竹>

こんなふうに世界の色彩を捉えられるようになりたい。

<白梅>

枝の色の表現に感動。

デフォルメされているように見えて、梅の花が細かい。

<山桜>

木の幹をこんなに美しく表現できるなんて。

構図がいい。左の葉の色もいい。

<筍>

笹の葉のモチーフを違う場所のスケッチから持ってきて組み合わせたらしい。

グラフィックデザイン的なセンス。

<新雪>

明るい紫の紙?布?に白い粉を重ねて新雪が表現されている。

そんな技法があるのか。ふわふわ感がすごい。

<雲>

とっても大胆。白と青のコントラストに惹かれる。

<雨>

雨と瓦、普通のものを細部まで捉えて表現するすごさ。

パターンのようにも見える。

<水>

これも模様に見えるけど写実的な絵。

<紅白饅頭、薄氷、牡蠣と明太子>

モチーフの見つけ方がいいな。

赤が映える。

全体を通して感じたこと

・観察って大事。目に見える世界を細部まで観察したい。

やっぱり自然、動植物からのインスピレーションは大きい。

・下地の色にこだわりがあった。

金箔にプラチナ箔を重ねたり色のついた紙をつかったり。

色画用紙のような紙に描かれた写生もあった。

・日本画、おもしろい。

グラフィックデザインにも活かせそうな表現がいっぱい。