熱かった1979年 夏・篠島 吉田拓郎

今から45年前の今日。僕は小さな冒険をした。どうしてもやらなければならない冒険だった。そしてその冒険は今でも僕の大きな宝物になっている。

2024年7月26日

朝日は痛いほど僕の頭に照りつけていた。今日も暑くなる。僕は長野県、黒姫駅に向かう路上にいた。付き添いの先生は心配そうに声をかける。

「本当に大丈夫か。熱があるのだったら、宿舎で休めばいいのに・・・。」

「いえ、僕がいるとこれからのスケジュールにも迷惑がかかりますし、まだ熱も出始めなので、体力がある今のうちに帰ったほうがいいんです。すいません。」

「そうか。ま、特急に乗ってしまえば上野まで2時間だから家には早ければ昼頃に着くんじゃないか。帰ったら連絡くれよ。」

「はい、わかりました。」

黒姫駅まで見送ってくれた先生は、わざわざ上野駅行きの信越線のホームまで来てくれた。僕が席に座ったことを確認すると、ちょっと笑った。

すべるように信越線は、黒姫駅を出発した。

1979年4月のある日、中学3年の僕は部屋で青年誌の《GORO》を眺めていた。グラビアに飽き、ペラペラとページを捲っていたら一面広告が僕の目に飛び込んできた。

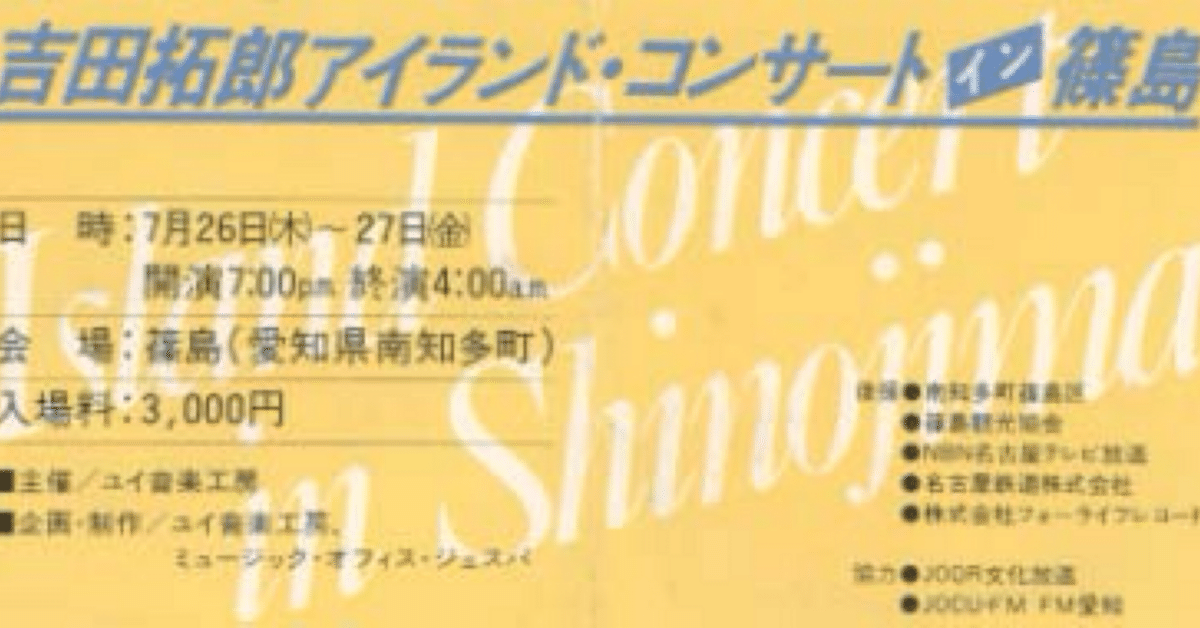

“吉田拓郎 アイランド・コンサート In 篠島”

開演 7月26日 19:00

終演 7月27日 4:00

拓郎のオールナイトコンサートである。

丁度4年前の夏に静岡県掛川市のつま恋で伝説化されたオールナイトコンサートを彼が行なっていたことを知っていたので、「オールナイト」という言葉に反応してしまった。つま恋の時はさすがに小学生だったし、拓郎のこともよく知らなかったので何とも思わなかったが、この篠島コンサートは絶対にマストだと思った。

しかしオールナイトコンサートに行きたいといっても、時間的な制約や場所の問題があり、どちらも中学3年の僕だけでは何の解決もしないことがわかっていた。数少ない拓郎ファンのH君に相談しても、彼は一緒に行けないという。

僕の世代で「拓郎好き」は珍しい。拓郎ファンは、僕よりちょっと世代が上のようだ。しかし、僕は小学生の頃から多くの音楽と触れ合う機会があり、また、親戚のお姉さんの影響もありフォークソングに夢中になっていた。同世代が松山千春やアリス、さだまさしに夢中になっているときに独りで拓郎を支持することは異空間に押しやられることに等しいが、拓郎の生き方に感銘を受けてしまった中学生は、独りになることについてもその空気を楽しんでしまい、ナルシスティックな気分だったのだ。

悶々と毎日を過ごしていた時に学校の掲示板に貼られた野尻湖林間学校のヘルパー募集の文字。

僕の中学では、1年の夏休みのカリキュラムとして長野県の野尻湖を訪れる。その5日間は湖で釣りをしたり、妙高高原の登山を行なったりと、とても楽しい日々を過ごす。中学受験から開放された1年生の夏休みは思いっきり羽を伸ばせるし、出来立ての仲間と寝食を共にすることは、とても刺激的なことだ。そんなはじける中学1年生を統制することは、数人の教師だけではまかないきれない。そこで、中学3年の有志がヘルパーとして同行するのだ。良き相談者であり、頼りになる兄貴の役目である。

そこに僕は目をつけた。

僕は先生も、同級生も、後輩も、みんな裏切って独り篠島を目指していた。黒姫駅を出発した上野行きの信越線を長野で降り、僕は名古屋方面の中央本線に乗り換えた。恵那峡の美しさなど目に入らず、拓郎の歌詞を写したノートを眺めていた。

名古屋から名鉄に乗り換え、師崎(モロザキ)まで出る。そこからはポンポン船に毛の生えた連絡船で篠島に入る。僕は時刻表を見ることについて全然苦ではなかったし、独りで遠出することに関しても興味の方が先立っていたのでさびしくも無かった。問題は金の問題と途中でこの計画がばれて、拓郎を見ることができない心配だけであった。

師崎には午後2時に着いた。あとは連絡船で渡るだけだ。

普段の待合室は閑散としているのだろう。古い広告がはがれかかって、そのままになって風にそよいでいる。しかしその待合室は、長髪の若者でごった返していた。中にはギターを弾いている者や酒盛りをしている者までいて、切符販売のおばさんが目を丸くしていた。僕はそんな中で、すでにコンサートの雰囲気を満喫していた。昔、“つま恋”のコンサート映画を見たとき、TシャツにGパン、チューリップハットに身を包んだ若者が列を作って掛川駅からコンサート会場まで歩いていたシーンがあったが、それを思い出したのだ。

船は意外と速く、水しぶきをあげながら進んだ。みんなの目は目の前にある小さな島だけを見つめている。それはあたかも巌流島に向かう武蔵のようにみんな睨みつけていた。そして島が近づくにつれて歓声がどこからとも無く沸き起こった。

篠島の船着場には拓郎の大きなイラストが描かれた看板が建てられていた。1975年のつま恋の時の拓郎の顔だったので、ちょっと太って描かれていた。僕は、ちょっとだけ笑った。

コンサート会場は開場されていたので、とりあえず入ることにした。チケットを切る時のカメラチェックなどというものは無く、代わりに注意書きの書かれた紙とゴミ袋1つをもらって会場に入っていった。係員にちょっと睨まれたけどとりあえず、誰にも見つからず会場入りできた。もうこれで明日の朝まで僕は拓郎と一緒だ、と思うと安心のせいか疲れがドッと出た。チケットの半券を持っていれば会場の出入りは自由だったが、目立った行動をして補導されたらたまらないので、会場の中にいることにした。

僕はリュックサックを担いで会場の中をさまよった。とりあえず前に行ってみようと思い、独りで歩いていた。一番前のブロックの人は何日前から並んだのだろう、肌が黒く焼けており、みんな昼寝をしていた。こんなカンカン照りの中で寝ていたら日射病になると思った。

前のブロックには人が入る隙間も無く、暑いせいかみんな押し黙ってイライラしているように見えた。そんなお兄さんお姉さんたちを見ていると、中学生の僕は完璧に子供である。オロオロしながら、たまにお姉さんのビキニスタイルをみて嬉しくなったりもしたが、とにかくさまよっていた。

僕は寝ている人の足に躓いた。当然睡眠を邪魔されたお兄さんは、こっちを睨む。

「すいません。」

お兄さんはじーっと睨んでいる。殺されるかと思った。後ろからお姉さんが声をかける。

「いいじゃない・・・ごめんねぇ。」とお兄さんをたしなめている。

「お前、独りか。」

「はい。」

「いくつだ。」

「15です。」

「地元の子?」とお姉さん。

「ちがうよ、地元の子がこんなにでかいリュックサックなんて持ってねえだろう。」

僕はこの旅の中で初めてヤバイと思った。このまま警察に引き渡されると思った。

「すいません。」と僕。

「どこから来た?」

野尻湖と答えてもわからないと思ったので、横浜からと答えた。

すると後ろの方の別のお兄さんが「横浜?横浜のどこだよ。」

「港北区です」

「お、俺、緑区だよ隣同士じゃん。こっち来いよ。えっ?田園都市線の鷺沼?俺、市ヶ尾だよ・・・。はっはっはっ、独りで来たの。学校はどこ?えっ?S中学?いいの?ばれたらやばいんじゃないの?」

いつのまにか僕はその団体の中で正座していた。彼らは退屈していたのだと思う。聞くところによると、3日前から島に入り、交代で列に並んでいたそうだ。始めは海水浴や島巡りをしていたが、小さい島なのであっという間にやることが無くなったようである。そこに得体の知れない中学生が入ってきた。酒の肴にちょうどよかったのだろう。

僕は勇気を出して言った。

「親や学校には内緒で来ています。このコンサートは絶対に見たいので、明日までここにいたいんです。だから、係員とかにチクらないでください。」

僕に足を踏まれたお兄さんが言った。

「大丈夫だよ。お前の行動力に免じてここにずっといな。一緒に観ようぜ。」

それから、僕は総勢12名の団体の中に居候させてもらうことになり、一緒に氷を買いに行ったり、ギターで歌を歌ったりとコンサートが始まる前まで楽しい時間を過ごすことができた。

そして、あるお兄さんが「完全犯罪をしなければお前の将来がなくなるからちょっと来い」と言って僕を公衆電話まで連れ出した。

「野尻湖の合宿場に電話しろ。」

僕は忘れていた。家に帰ったら連絡してくれという先生との約束だった。電話をすると先生が出てきた。

「大丈夫か、どうだ具合は・・・。」

「はい、だいぶよくなりました・・・。」と僕。すると横からお兄さんが受話器を奪う。

「あ、このたびは御迷惑をおかけしました。え、私、裕の親戚の者なんですが、両親がたまたま出かけておりまして、私が留守番していたんですよ。それで直ぐ病院ということで、今、そこからかけているんです。でももう大丈夫です。はい。」

僕はあっけにとられて見ていた。そのお兄さんは電話を切ると「さぁ、心おきなく楽しもうぜ!」とだけ言った。

舞台上の器材は、青いビニールシートが被せられ、青い塊が何個も並べられていたが、夕方になるとその姿を現した。

18時30分サウンドチェックも終り、照明が薄く点き始めた。いよいよ始まる。

島民の10倍の約2万人が、この島に集まったのだ。みんなステージを見つめ、恒例の三三七拍子がどこからとも無く湧き出てきた。僕の団体も「拓郎軍団●●支部」「泳げ!拓郎!」といったのぼりを振っている。

19時。積み上げられたスピーカーから大音量でレコードの「ローリング30」が流れた。

僕は自然と“うぉー”と声を上げていた。レコードの演奏が流されただけでこの興奮状態である。本人が出てきたらどうなってしまうのだろう・・・。

曲が終わると、おもむろにピアノのイントロが始まる。ミュージシャンがみんな笑顔でこっちを見ている。

「ああ青春」だ。

僕の中で拓郎は、この歌から始まったといってもいい。この歌はNTVドラマ「俺達の勲章」(主演:松田優作・中村雅俊)の主題歌だった。この歌が耳に残り、それ以来僕は“拓郎好き”になった。

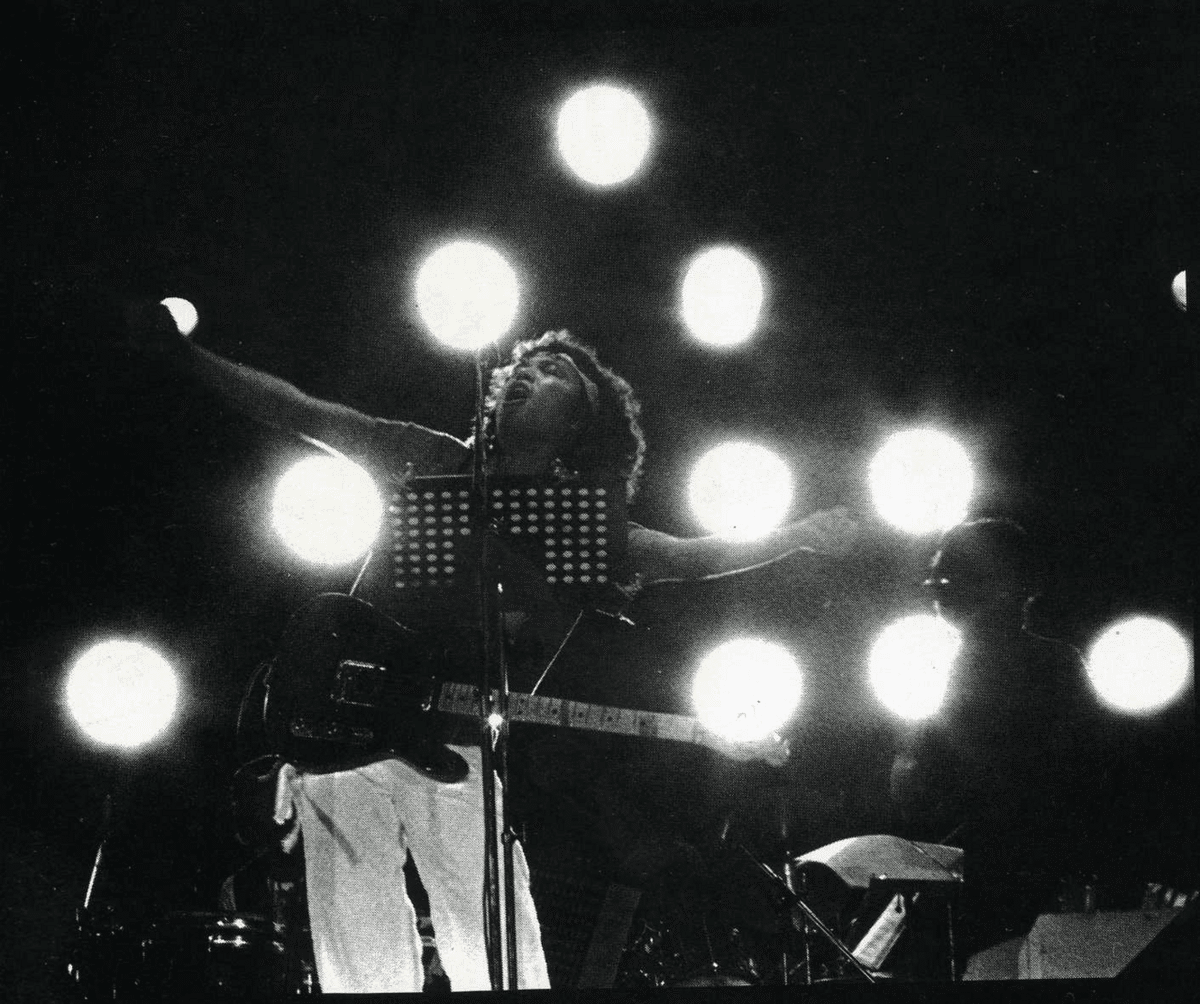

拓郎が目の前に登場してきた。赤いテレキャスターを抱え、カーリーヘアーをなびかせて歌い始めた。初めて見る拓郎は死ぬほど格好良かった。みんな総立ちになった。僕は身長160センチ足らずの中学生だったが、本当に前の方だったのでしっかり見ることができた。お兄さん達に感謝である。

拓郎は元気だった。「ああ青春」が終わると地元の人に対し、上気した声で篠島を使わせてもらうことへの感謝を述べ、今日の主役は俺じゃなくみんな一人一人だと語り、最後に朝までやるぜ!と叫んだ。

そうだ今日はお祭だ。そして、みんなで盛り上がることを何度も拓郎は訴えていた。しかし、“みんなで一緒に”なんてフレーズは、拓郎は嫌っていたはずだ。“人は所詮独りなのだ”と・・・。

独りで考えて独りで行動する美学をラジオで語っていたことがあったが、今日は特別なのだろう。

1曲1曲の間に短いMCを入れながらライヴは進んでいった。このステージのバックメンバーは、ツアーメンバーによる演奏だとお兄さんが教えてくれた。

しかし、客が熱い。怒号のような声援が続く。そんな声援に拓郎も声の限りに応えていた。

「ああ青春」「狼のブルース」「伽草子」「親切」「虹の魚」「されど私の人生」と続いた。そして長いMCの後、“これが終わったからといって、歌をやめるなんて一生言わねぇで・・・、ステージで死ねといわれるのなら、ステージで死ぬまで歌うよ”と宣言した。

「襟裳岬」「結婚しようよ」「まにあうかもしれない」「歌にはならないけれど」の10曲で第1ステージ終了。

少しの休憩後直ぐに第2ステージが始まった。

瀬尾一三率いるグループの演奏が始まった。このグループにはブラスが入っており、ゴージャスな演奏を聴くことができた。

「春だったね」「ひとり想えば」「人生を語らず」「大いなる」とつづく。

拓郎はMCで何度も前向きな発言を繰り返していた。それは1979年という70年代が終わることへの焦りと来たるべき80年代に対しての想いが拓郎を饒舌にさせていた。

「こんなに抱きしめても」ビートルズが教えてくれた」「たどり着いたらいつも雨降り」「今日までそして明日から」と懐かしい歌が続く。

拓郎はライヴではレコードと違ったアレンジで演奏することが多い。だから、イントロだけ聴いてもわからないときがある。「今日までそして明日から」は豪華なバンドよりも弾き語りで聴いてみたかったが、そんなことはどうでも良くなっていた。

「ペニーレインでバーボン」「おいでよ」「裏街のマリア」「たえこMY LOVE」・・・。

このステージでの決め手は「たえこMY LOVE」の歌の入りを2度間違えて、やり直したことだ。拓郎は何度も笑いながらバツが悪そうにしていた。瀬尾のアレンジが難しすぎるんだ、とあとでぼやいていた。

「マークⅡ」「悲しいのは」「望みを捨てろ」「乱行」「おろかなる一人言」「晩餐」「暮らし」・・・。

そして第2ステージの20曲目。会場全体が興奮状態にあるときに「落陽」のイントロが鳴り響いた。みんな踊り狂った。エンディングのギターソロでは青山徹がモニターに足を掛けながら弾き捲くる。ギターストラップがギターから取れ、安定性の悪いカワイ・ムーンサルトは弾き辛そうだった。でも、演奏終了後、拓郎は青山を大絶賛していた。

「僕の唄はサヨナラだけ」「新しい朝」「アイランド」で第2ステージ終了。

弾き語りはマーチンD35を持って登場。

「私は狂っている」「ポーの唄」「こうき心」・・・。

“TAKURO 80”というシャツが見る見るうちに汗により色が濃くなってくる。

レコードになっていない「準ちゃん」が続いた。客からのリクエストに応えた形である。

「ハートブレイク・マンション」「祭りのあと」「ある雨の日の情景」「旅の宿」。もうここら辺に来ると客と拓郎のやり取りの中で、急に曲が決まる。拓郎は伴奏だけして客に歌わせるシーンもあった。

僕はレコードになっていない「僕の一番好きな歌」と言う歌が印象に残った。拓郎には弾き語りで、レコードになっていない隠れた名曲がいくつもあるが、これもそのひとつ。

“会社の社長さんなどエラいと思うなよ ましてや歌い手さんなど 先生諸兄など”

“一番エラいやつ そいつはこんなやつ 自分の叫びをいつでも持ったやつ

自分の哀れをなぐさめたりしないやつ

戦いに負けたと嘆くじゃないぞ つわものに立ち向かえば逃げるじゃないぞ”

こんなフレーズの歌を正面切って歌えるアーティストは拓郎しかいなかった。みんな歓声を上げた。

弾き語り最後の歌は「落陽」だった。

客をあおり、ギター1本の「落陽」は会場大合唱となった。

ゲストコーナーは、長渕剛と小室等。まずは長渕剛の弾き語り。長渕はデビューしたてで、「巡恋歌」がヒットしていた。観客と同じ拓郎ファンを強調していたが、どこか空回りしている風に見えた。

「風は南から」「いつものより道、もどり道」「友への手紙」。

「あんたとあたいは数え歌」を歌っている途中、長渕はギターの弦を切ってしまった。歌が十分に歌えなかったことをMCしていた時だった。僕のいた軍団から「帰れ」コールが響き始めた。それは集団心理というやつか、どんどん声が大きくなり大変なものとなった。長渕は“帰らんぞ!帰れなんて言うなよ!俺のファンだっているんだ!”と応戦していた。

「祈り」「巡恋歌」で長渕はステージを降りた。

小室さんは老練なステージングだった。「拓郎は今、休んでいる。その間のステージを僕が任されたのだ。だから拓郎は僕に感謝している・・・。」などと話し始めた。拓郎ファンは小室さんに従い静かに観ていた。

「お姉ちゃん」「一匹の蟹」「比叡おろし」「月旅行」「スーパーマーケット」。

小室さんは拓郎との酒席での話を面白おかしく話した。酔っ払いの会話はメチャクチャなのだそうだ。特に拓郎は小室さんに言語道断なことばかりを浴びせかけ、絡んでくるという。だから小室さんも“しゃらくせい”という気持ちになって、“じゃあ拓郎!戦争はなぜ起こるんだ”というお決まりの質問になってしまうらしい。髪の毛をひっぱったり、頭をどつくこともあったようだ。それでも2人は仲良しである。

「おいでよ僕のベッドに」「生きているということ」。

小室さん最後の曲「雨が空から降れば」では、拓郎のハーモニカが絡んだ。小室さんのこの曲は拓郎もかぐや姫もカバーした名曲である。もともとは別役実の《スパイ物語》という演劇の劇中歌だった。その名曲は切ないハーモニカの音色とともに、真っ暗闇の空に響き渡った。

ラストステージは午前2時から始まった。

「知識」はツインリードのロック調にアレンジされ、拓郎は1曲目から飛ばしていた。

“朝まで思いっきりいくぜ!イメージの詩いくぞ!”

「イメージの詩」「流星」が続く。僕は涙腺が緩みっぱなしになっていた。

「我が身可愛く」「旅の宿」「夏休み」「舞姫」「君が欲しいよ」「英雄」「もうすぐ帰るよ」と次々と熱っぽく歌う。

「どうしてこんなに悲しいんだろう」「冷たい雨が降っている」「爪」「君が好き」「ひらひら」など、みんな大合唱である。MCで拓郎は声が震えていた。感極まったように見えた。

「君去りし後」ではコンダクターの瀬尾一三も踊り狂っていた。

「外は白い雪の夜」。名曲である。夏の真夜中に聞いても情景は男と女の別れの寂しさを伝えている。周りを見渡すとみんな泣いていた。

そして今日3回目の「落陽」。みんな声の限りに叫んでいた。もう歌というレベルではなかった。

“サンキュー 歌ったか? 俺よりでけぇ声で歌えよ。 それではやらねばならん曲が・・・。”

最後の曲「人間なんて」が始まったのは午前3時30分頃だった。これでおしまいである。

拓郎は何かにとりつかれたように叫んでいた。雄叫びである。

本当の声を聞かせてよ!君の本当の声を!

広島に帰ろうなんていったって、帰る故郷なんてありゃしねぇじゃねぇか!

・・・・・・・・・・・・・・・

篠島はよかった!篠島はよかった!土産を持って帰れよ!

今度はお前達のところに行く、今度はお前達のところへ!

また会おう また会おう また会おう!

拓郎の篠島コンサートは62曲を歌いきって幕を閉じた。演奏終了時に朝日が昇ってきた。

僕は立ちすくんでいた。しばらくその場を動くことができなかった。それは、一緒に観ていたお兄さん達も同じだった。この長いようで短かった2日間を思い返すが中々現実に戻れなかった。

約2万人を埋めた会場は、どんどん人がはけていく。僕は真夜中の宴の余韻に浸りながら帰り支度を始めた。お兄さん達が途中まで一緒に行こうと誘ってくれたので、師崎まで行動を共にした。本土へ渡る連絡船は、ピストン状態だった。別れ際に一緒に写真を撮り、握手で分かれた。彼らは3台の車を連ねて僕の目の前から去って行った。

名鉄で名古屋まで戻り、東京を目指した。持ち合わせの金はギリギリの状態だったので、新幹線に乗ることができなかった。僕は在来線で帰ることにした。東海道線を何回か乗り継いで横浜にたどり着いたのは、その日の夕方近くだった。長い車中だったが、全然眠くならなかった。きっとまだ興奮状態だったのだろう。頭の中に拓郎がぐるぐる回っていた。

家に帰ると親はビックリして僕を迎え入れた。具合が悪くなったから早退した旨を伝えると、複雑な表情で一言。

「それにしても2日でいい色に焼けたわね・・・。」

それから数ヵ月後に篠島コンサートは映画になり、フィルム・コンサートという形で各地をツアーした。僕も、あの日の僕を確認するために東京会場の渋谷公会堂に足を運んだ。

拓郎が歌う姿を観ていたら自然と声を出して歌っていた。周りの観客もみんなそうだった。曲間で拍手がおきたフィルム・コンサートだった。みんな熱い想いで画面に見入っていた。スクリーンに向かって“たくろーっ!”と声援を送る光景が何度も見られた。

1970年代が終わろうとしていた。

2006年1月22日

花形