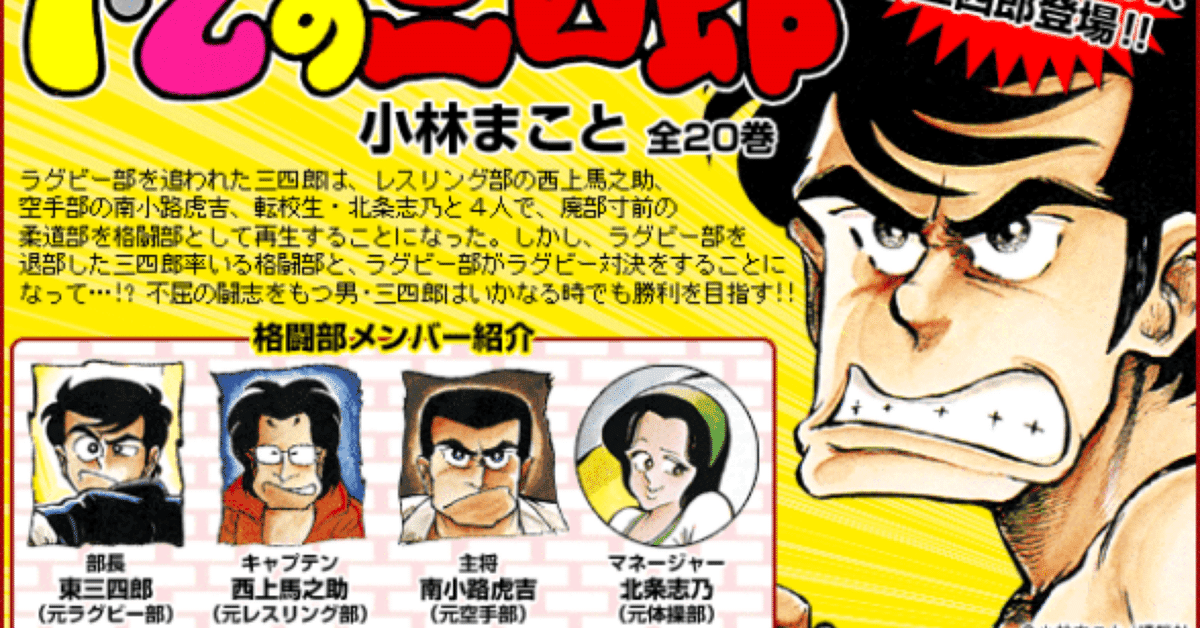

1・2の三四郎

私にはお盆休みや年末年始など長期休暇の際は、必ず本を読み返す習慣がある。長編小説が多いのだが、今年は長期休暇の後半部で夏風邪に苦しんでしまい、文字を中々追えない状況だった。

しかし、ただ寝ていれば良いものでもないので、漫画を読み返すことにした。

「あしたのジョー」「紫電改のタカ」「おれは鉄平」といったちばてつや作品もいい。

「のだめカンタービレ」は25巻もあるので少々疲れる。

「サーキットの狼」は回を追うごとにストーリーと絵が煩雑になり、イライラしてくる・・・。

などとぼんやりした頭で本棚を見上げながら目にとまった小林まことの欄。

愛らしい猫の素朴な描写である「What’s Michael ? 」で一躍人気漫画家になったが、その前に「1・2の三四郎」という青春漫画を描いていた。

久しぶりにページをめくるとリアルタイムで読んでいた高校時代を思い出す。

漫画にも描かれているプロレスブーム真っ只中の70年代後半~80年代前半。

まだ全日本プロレスと新日本プロレスの2大派閥の状況で国際プロレスやシューティングが細々と活動していた頃。

主人公の三四郎が様々なスポーツを経験しプロレスラーになっていく青春群像劇だ。

ラグビー一辺倒だった高校生の三四郎は、試合中の事故に巻き込まれて大好きなラグビーができなくなり、部を去ることになる。そして、独りで格闘部を作る。そこに腐れ縁の仲間が集まり、小競り合いをしながらも柔道で高校総体地区予選に出場。そこで強豪校を次から次へと倒し、優勝してしまう。どんなにピンチになっても負けず嫌いの性格と、子供の頃から応援していたアントニオ猪木を頭の中で思い描き、難関を突破していく。こういう書き方をするとスポ根要素が多いように思われるが、殆どがギャグと勘違いの笑いで占められている。

片や両親に捨てられ、姉に育てられた環境ということもあり、高校を卒業したら普通の就職をしようと試みる。そんなシビアな面がありながらも、ガールフレンドの強い想いもあり、子供のころの夢であるプロレスラーの道を追いかけることになる。

そんな夢物語を笑うクラスメイトたち。しかし、格闘部の面々は彼を信じた。

そして上京。結局、格闘部のメンバーが合流し、プロレスの世界で生きていくという長編漫画である。

当時プロレスも見たことがない家内にこの漫画を読ませた時、ページ全体に描かれる叫びの文字や主人公たちが大声で言い合うシーンが多いので見ていて疲れると漏らした。それだけストーリー入り込めるので面白いという事だそうだ。

「1・2の三四郎」は週刊少年マガジンでの連載だったが、私には週刊漫画雑誌を購入する習慣が無かった。ではどこでこの作品を見ていたのか・・・。

床屋である。月に1回行く床屋に週刊少年マガジンがあり、4週分を一気に読むという事をしていた。

そしてその後単行本になれば、漫画を購入していくというやり方。その単行本を家内に廻していたのだ。

「1・2の三四郎」は1981年に終了する。

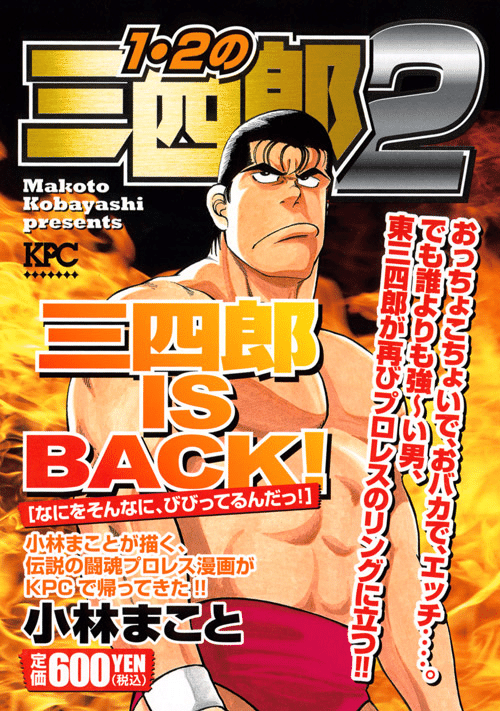

その後、1994年に「1・2の三四郎 2」で復活を遂げるが、連載も週刊ヤングマガジンとなり、だいぶ大人の漫画になってしまった。だいたい復活第一話からセックスシーンを出してしまい、それが夫婦仲の良さをアピールする一助となっていることはあまりにも浅はかな演出ではないだろうか。

また、「1・2の三四郎」の時と絵のタッチが異なり、違和感だらけ。

ストーリーもプロレス界の団体乱立を憂い、その統一を図るといった我々世代にはワクワクするような内容であったが、全てにおいて面白味に欠けたのだ。

闘魂派である主人公がデスマッチやサブミッションなど当時の乱立していた団体に対峙し、緻密な格闘表現も満載だが、「1・2の三四郎」と比較すると愛憎劇や事件の描き方がリアル過ぎて笑いたいのに笑えない三四郎になってしまった。ちょっと残念。

また、「1・2の三四郎 2」が連載中に「1・2の三四郎」は実写版の映画として公開された。当時のK1人気にあやかり、三四郎役は佐竹雅昭が演じているが、オリジナルの原作だったようで殆ど記憶が無い。

そういえば漫画を実写版の映画にするリスクはかなりあって、「あしたのジョー」だって「サーキットの狼」だって見ていられなかった。

画力の強い個性的な主人公は受け手それぞれに思い入れがあるから、その時の流行りの俳優やスポーツ選手に演じられても全く嬉しくない。漫画は漫画として読むことが一番幸せなのである。

「1・2の三四郎」は、青春群像劇として語り継いで欲しい作品である。

作者の故郷新潟を舞台とした高校時代や、上京するも悪役レスラーである桜五郎に弟子入りする鶴見時代も風景描写がとても良い。(作者が尊敬するアントニオ猪木の出身地である鶴見を舞台にした)

日本海でバラバラにランニングする高校時代や鶴見の街中を大男たちが三輪車に乗って特訓している描写は、ともに笑われているという共通項があるが、本人たちはいたって真面目にやっている。

この笑いがこの作品の真骨頂だ。

目的は一つ。しかしその方法論はたくさんある。その方法の重要なファクターが闘魂であり、負けん気であり・・・。不器用な少年が成長していく様は、美しく、小さな感動がいくつもある。そんな作品である。

愛すべき登場人物たちというのもこの作品の特徴。三四郎を中心に敵味方最後はみんな好きになる作品なんて中々無い。

だからもっと評価されるべき漫画だと思う。単行本の最終巻は1巻と同じデザインだが、仲間たちが増えているのがわかる。そんな漫画だ。

2024年8月19日

花形