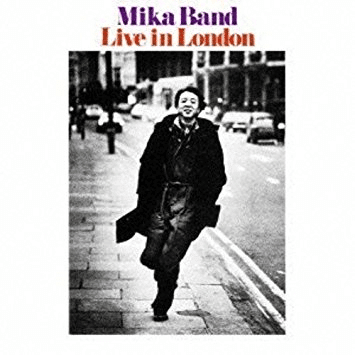

ライブ・イン・ロンドン サディスティック・ミカ・バンド

この写真だけでご飯3杯は食べることができる。なんとも格好良いじゃありませんか!

サディスティック・ミカ・バンドがロックの本場であるイギリスに渡り、ロキシーミュージックと対等に渡りあったというツアーの時の写真でしょうか。

イギリスの古い街並みに溶け込む加藤和彦。余裕の笑顔。

音なんて聴かなくてもこの写真だけで「あーちゃんと日本にも面白いロックがある」ということを伝えてくれたのだな、と思いましたよ。

この時の話は、様々なメディアがこのコンサートツアーを取り上げていましたが、いまいち詳細に欠けておりました。今のようにSNSもありませんから、具体的ではなく、「ツアーの最後の方ではロキシーミュージックより声援が多かった」などという記事が多く、どのような規模で行われていたのかもわからずじまいで、当時の日本の音楽雑誌でさえも大きく取り上げていませんでした。なぜなら、わからないから。せいぜい、イギリスの大衆タブロイド誌であるデイリーミラーに掲載されたのだから、現地では話題になっていたことは間違いないだろう・・・的なもんです。

今のメディア構成で当時の活躍があったら扱いは全然違う気がしますね。

サディスティック・ミカ・バンドは、実力も技術もあるミュージシャンを入れ替えながら加藤とミカが中心になり、突き進みました。しかし、名盤『黒船』(1973)の制作時にプロデューサーとして迎えたクリス・トーマスとミカが不倫関係に陥り、あっけなくバンドは解散の道を選びます。

しかし、ロキシーミュージックとのツアーは決定事項であり、2人は仮面夫婦を装いながらもツアーをこなしました。そして、イギリスツアーが終了し、帰国後、正式に離婚手続きをとりバンドは解散しました。

このような事情は1996年にミカが執筆した「ラブ&キッス英国-イギリスは暮らしの達人」を読んだからわかったことで、当時の情報は「ミュージック・ライフ」誌に《あれあれ、トノバンとミカが離婚!バンド解散だって!》みたいなノリで書かれていただけでしたから、高校時代にその情報を見た私(離婚から5年くらい経っている)は「なんだか、つまらねぇの!結局、女とバンドやると最後はケンカして解散だろ、ビートルズだって女が入ってきたから解散したようなもんだろ、だから面倒臭ぇんだよ、女が入ってくると!」なんて憤りを感じていたことは今思うと笑える話です。ま、童貞には分からない話です。

私が聴き始めた頃は既にバンドは解散していたわけですが、彼らのオリジナリティー溢れる作品は私の心をわしづかみにしました。なぜなら、加藤和彦という存在を知った瞬間から、他のミュージシャンが霞んで見えてしまったからです。

加藤和彦の音楽性、パロディーセンスや立ち振る舞いは他の日本のミュージシャンの次元ではなかった様に思います。

ちょうどその頃の他のミュージシャンといったら、北海道の“めぐる季節”は「テレビに出ない!」なんて息巻いていたし、大阪の“チャンピオン”はハンド・イン・ハンドだし、長崎の“バイオリン弾き”は「海は死にますか、山は死にますか」なんて呪文を唱えている始末。コンサートでバスタオルを肩に掛けて唾を飛ばしながら叫んでいる広島の“リーゼント”は、少しは大人になろうと思ったのか何故か独りでアメリカに旅立ってしまった。応援していたツッパリ兄ちゃん達は呆気にとられていたものです。そんな混沌とした日本の軽音楽界で加藤和彦はやっぱり異質でありました。

1960年代後半、雑誌「MEN’S CLUB」での呼びかけ(音楽誌ではなくファッション誌というところが違うね)により結成されたザ・フォーク・クルセダーズの「帰ってきたヨッパライ」から始まり、髪の毛を七色に染めてブギーを踊るミカ・バンド。バンド解散後は早々に次の伴侶である安井かずみと組みアメリカに渡り、マッスル・ショールズ・サウンド・スタジオで、ジミー・ジョンソンやバリー・ベケット、ロジャー・ホーキンス、デヴィッド・フッドらとレコーディングをし、「シンガプーラ」(1976)を共作。

この振れ幅の広さ・・・すべて加藤和彦のセンスであります。ロンドンからアメリカのコアまで。この柔軟な対応力は加藤和彦の一番のパワーであると確信します。なぜなら、この作品の3年後にはバハマ~ベルリン~パリと音楽性をカメレオンの様に変え、名盤を残していくからであります。

サディスティック・ミカ・バンドのロンドン公演のアルバムの感想は、高校時代に聴いた時は、先駆者としての足跡を残したという証という意味で妙な感動を憶えましたが、今聴きなおすと演奏自体の出来は、決して良いものではなかったかもしれません。加藤のギターがバンドを下支えしているのはわかりますが、いかんせん音響設備も今と比べると稚拙なものであります。加えてこのアルバムの音源はソニーのカセット(デンスケ)の1発のマイクで録音したもので、そもそも記録用であったものをリリースしたと知りました。だからかもしれませんが、テンションは落ちます。また、後にわかったことですが、このバンドは音だけ聴いていても魅力は半減するのだと。彼らはビジュアルにも気を使っていましたからね・・・。

しかし、当時27歳で最年長である加藤和彦を筆頭にミカ、高中正義、高橋幸宏、今井裕、後藤次利の若さみなぎる演奏を目の当たりにしたイギリスの若者は、心をわしづかみにされたに違いないでしょう。

「黒船」によってロックミュージックが海を渡って日本に伝わり、そのロックミュージックは加藤により形を変えてロックミュージックの国で演奏されたわけです。

私も今、聴きなおしてみて思いましたが、感慨に耽るより、当時、ティーンエイジャーで彼らの生演奏を聴いてみたかったですね。もちろんロンドンで。

2018年4月4日

花形