11/28 モーサテ プロの眼 🇯🇵日銀の12月利上げを、予測する理由 ↗︎

日銀の「12月利上げ」を巡るポイントと背景分析

著者:愛宕伸康(楽天経済研究所)

日本銀行(以下、日銀)が12月の金融政策決定会合で利上げに踏み切る可能性が高まっている。以下では、利上げの根拠を中心に、その背景と影響について掘り下げて考察する。

1. 利上げ予測の理由

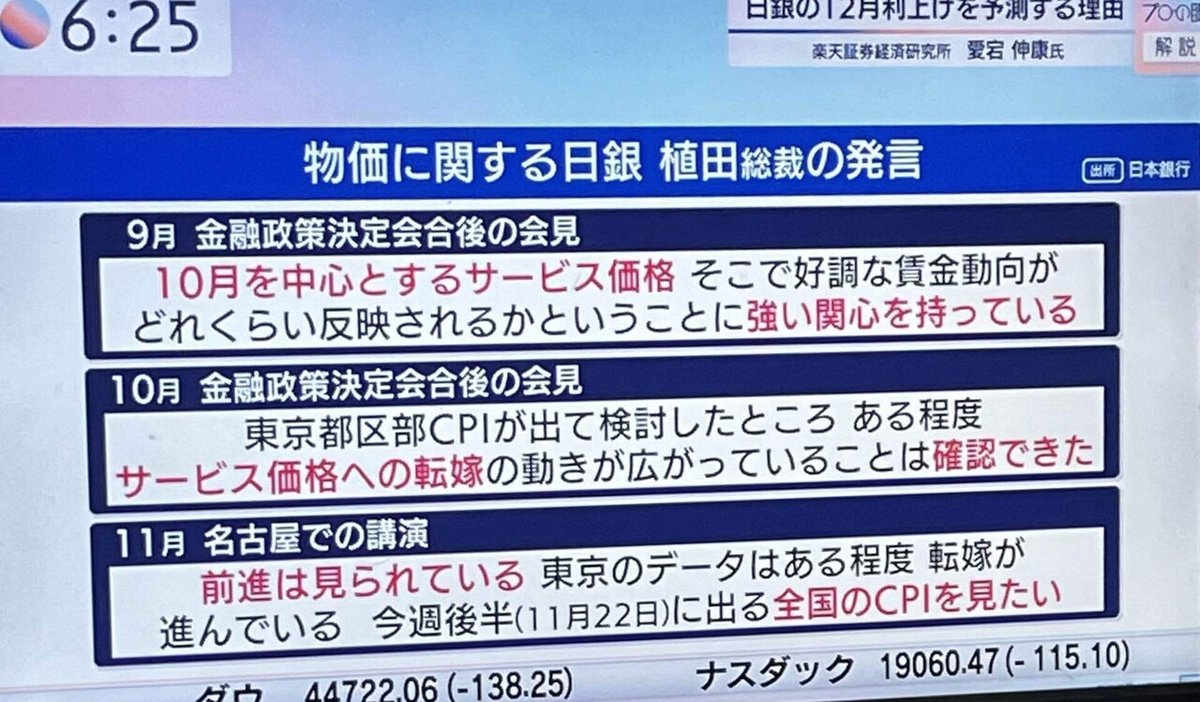

1-1. 植田総裁のスタンス

日銀の植田和男総裁は、デフレ脱却と持続可能な物価上昇の実現を掲げている。11月22日に発表された全国消費者物価指数(CPI)が市場予想通り、あるいはそれ以上の伸びを見せた点は、植田総裁が示す政策の進路に沿う形だ。これは「賃金上昇を伴う2%の物価目標」の定着を確認する材料となる。

特に注目されるのは、明日発表予定の東京都区部の消費者物価指数である。この指標は全国の物価動向を先行して示す性質があるため、東京都区部で物価上昇が継続している場合、12月利上げを決断する一つの重要な根拠となり得る。東京都区部CPIの中でも生鮮食品やエネルギーを除く「コアコア指数」の伸びが注目される。

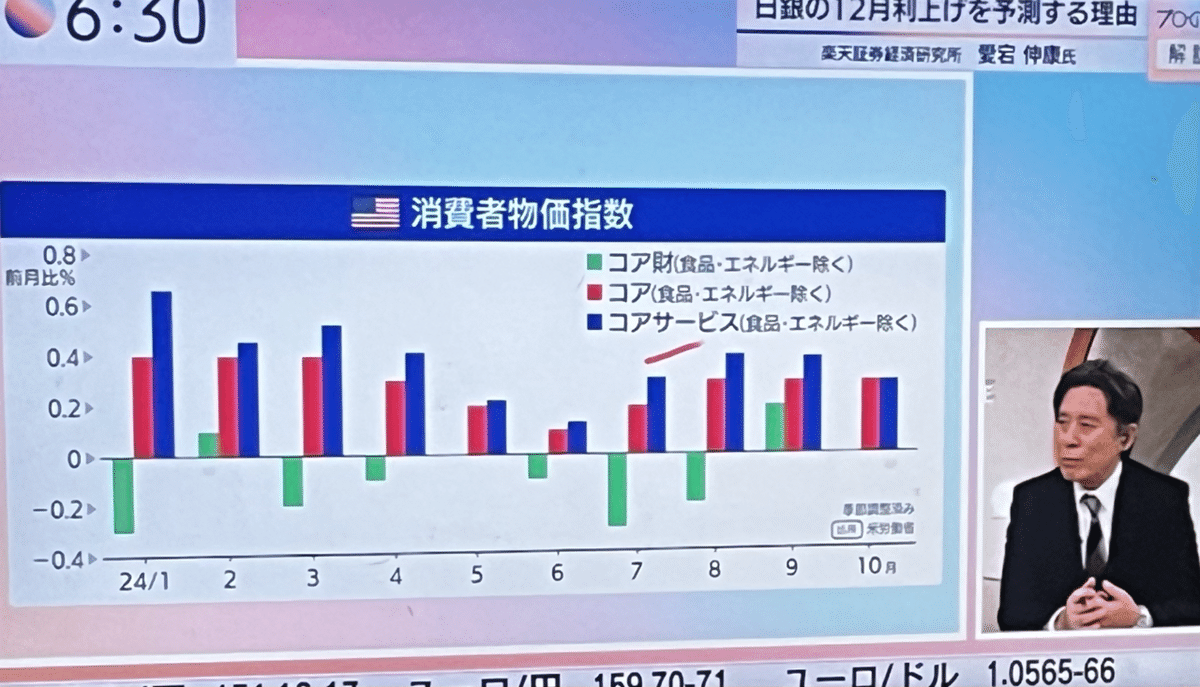

1-2. 米国市場の安定

一方で、日本の金融政策において、米国経済の動向は極めて重要なファクターである。現在、米国市場は一定の安定を取り戻している。特に、サービス業を中心に堅調な経済成長が続き、FRB(連邦準備制度理事会)が追加利上げを行う可能性は低下している。こうした状況が、日銀が利上げを行った場合でも円安リスクが過度に高まらない環境を提供している。

2. 日銀が利上げを決断するための判断基準

日銀が12月の金融政策決定会合で利上げを決断するには、いくつかの基準を満たす必要がある。以下にその具体的なポイントを整理する。

2-1. 物価指標の推移

日銀が掲げる「持続的で安定的な物価上昇率2%」に向けた進展が見られるかどうかが最大の焦点である。11月の全国CPIは前述の通り、予想通りの結果を示した。さらに、東京都区部CPIや企業物価指数(PPI)の動向も重要だ。特に、エネルギー価格の上昇が一巡した後の基調的な物価上昇率が焦点となる。

2-2. 市場動向の安定性

日銀が利上げを決断する際には、金融市場の安定性が求められる。ここで注目すべきは米国市場の動向だ。

米国経済では、サービス業が強い支援要因となり、全体の景気が大きく揺らぐ兆候は見られない。これにより、グローバル市場に波乱が少なく、日銀が国内要因に集中して利上げを決定できる環境が整いつつある。

2-3. 円安リスクの管理

円安は輸入品価格を押し上げ、国内物価を上振れさせるリスクを持つ。現在の為替相場では、米国の利上げ観測が後退し、円安が若干収まりつつある。この状況は日銀にとって好都合である。仮に12月に利上げを実施した場合でも、急激な円安進行を抑制しつつ、物価目標の達成に向けたメッセージを市場に送ることが可能になる。

3. 利上げが経済に与える影響

3-1. 家計への影響

利上げは短期的には家計の借入金利の上昇をもたらし、消費に悪影響を与える可能性がある。ただし、賃金上昇が物価上昇を上回る状況が整えば、家計の実質的な購買力が高まり、消費にプラスの影響を与える可能性もある。

3-2. 金融市場への影響

利上げは銀行の収益改善に寄与する一方、株式市場には短期的な調整圧力を与える可能性がある。ただし、事前に市場が利上げを織り込んでいる場合、その影響は限定的であるだろう。

3-3. 中小企業への影響

一方で、金利上昇が中小企業の資金調達コストを押し上げるリスクがある。これにより、企業の投資意欲や雇用拡大に慎重な姿勢が広がる可能性も指摘されている。

4. 総合評価

日銀が12月に利上げを行う可能性は高まっている。主な理由は以下の通りだ。

1. 国内の物価上昇が日銀の目標に向かって着実に進展していること。

2. 米国市場の安定により、円安リスクが低下していること。

3. 利上げによる金融市場や実体経済への影響が管理可能な範囲に収まる見込みであること。

結論

日銀が12月に利上げを決断することは、日本経済にとって新たなステージへの移行を象徴する。デフレから脱却し、持続可能な成長を実現するためには、適切なタイミングでの金融政策の修正が求められる。植田総裁が慎重ながらも決断力を示す局面が訪れようとしている。

今後の焦点は、東京都区部CPIをはじめとする物価指標の動向と、市場の反応である。日銀がこれらの状況を総合的に判断し、適切な対応を取ることが期待される。