循環を思う、ものの歴史や物語を想像するとこれまでの価値観が一気にアップデートされる。

トップの写真は人生初の植樹会へ参加した時の記念撮影の一コマ。みんないい笑顔しています。バックに見える稜線は、阿蘇根子岳なのでここは阿蘇外輪山の北側の麓。

この植樹会を知ったのが4月3日で、植樹会自体は4月6日という巡り合うべくして巡りった、奇跡の経験でした。ここのオーナーは家具職人の曽我さん。普段家具の素材として使っている樹木たちを、100年後の後継者たちへ繋げていこうというoririの森プロジェクト。かっこいい!

全部で200本近い広葉樹(サクラ・モミジ・カツラ・ミズナラ)を植えました。「ここから100年の森が始まるんだね」と、そんな洒落たことを何となく話していると、だんだん意識が広がっていきます。

一目惚れして買った曽我さんの「om011」うちに来て数年が経ち、最初は見えなかった杢目が見えてきたり、色艶が増してますます愛着湧いてきてます。

そしてこちらのカップホルダー、ホルダー部は家具製作でどうしても出てしまう端材を加工したもの。取っての部分は、工房の庭に落ちてた木の枝という、見た目もさることながら、その物語が涙腺とかいろんなところを刺激して、もう胸アツです。

一方、築45年くらいの住宅のリフォームの現場では、「長く使ってきたけど古いし新しいものを買うから」と、捨てられる椅子もあります。燃やすゴミとして出すためにオーナーが壊していたところを、危機一髪で救出できました。見た目は随分色あせていますが、手入れすれば美しくなるのは想像できます。使い続けられる椅子と、捨てられる椅子の違いって何でしょう。

地震で被害を受け、敷居の部分が割れちゃっています。先のリフォームのお宅とは別ですが、やっぱりこちらも「新しいドアに取り替えようかな」と相談されました。築70年オーバーの住宅で色あせていましたが、美しさを感じる木製の玄関引き戸。「綺麗にできるので是非残しましょう」と、こちらもレスキューに成功した案件です。

猫の島で有名な湯島にあるお寺さん。見事な装飾が施された柱や梁。定期的な手入れの痕跡がみて取れて、島の方々の思いがひしひしと伝わってきます。

残るか残らないかを考えると、やっぱりそれを使っている人、関わっている人の思いの差なのかなぁ。思いあれば手入れするし、手入れの方法がわからないなら、調べたりもするしね。

どんな歴史があるのか、どんな風に生まれてきて、そして使われてきたのか。そんなことを少しだけ想像すれば、随分救われるものって多いんじゃないかなと思います。どんどんものを作り、消費することで成長してきたこれまでの世界とは違うのだから、「壊す」や「捨てる」を一旦思いとどめてみると、また別の新しいこれからの成長が見えてくるじゃないかと。

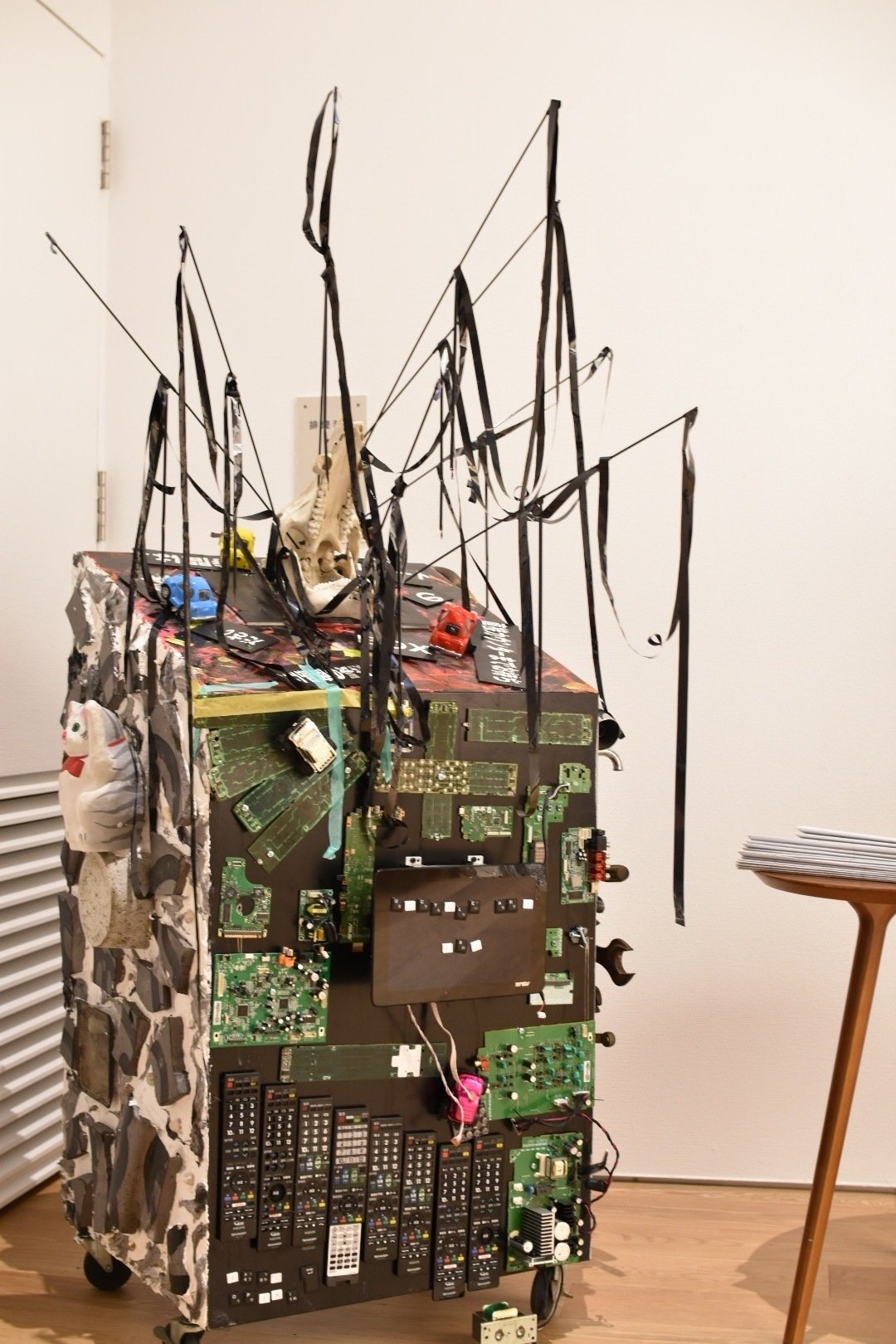

例えばこちらのアート作品。ベースになっているのはTSUTAYAのレンタル返却ボックス。使わなくなったボックスをベースに、周りにも使わなくなったいろいろなものをくっ付けて、それぞれの物語を繋ぎ合わせています。こんなことも、単品だと何でもない、ただのゴミかもしれないものが集合することで、一気にパワーを感じるものになったりする。

こんな錆びたカンカンでさえ、見方を変えるとアートっぽく見えるのが不思議。鉄が錆びる、普通にいえば劣化なわけですが、成長や進化と捉えて、こんな風に写真として残すと愛おしく思えたりします。

このまま放置していたら、最後はどうなっていくのか?一斗缶の方は、すでに穴が開き始めていて、分解され自然に戻っているようでもあります。

コンクリートの手すりですが、長年風雨に晒され、だんだん侵食されて表面がボコボコになっています。これって、人が年齢を重ねていった時に出るシワみたいなもので、やっぱり味わい深い。

この手すりだって、鉄の塊を叩いて叩いて形作られています。素肌で触るところなので鉄で作るのは控えることが多いし、街中にある鉄の手すりはただ冷たいだけなものが多いです。

でも、この手すりは温もりを感じます。作り手がどんな風に形作っていったのか、デザイナーはどんなこと想像して絵を描いたのか。

美術館に訪れる人が自然と触り続け、見事に艶がましています。使い続けることのできる素材という目線で、ものづくりを考えるのもいいかもですね。

憧れから作ってしまったデッキテラス。結局使わずに朽ちてしまっているところよく見かけますね。こちらもそんな残念なデッキテラスを解体した時に出たいわゆる廃材です。普通に処分(産廃)すれば、数万円の費用が掛かります。

最近は焚き火や薪ストーブが流行っています。多分にもれずうちにも焚き火台もストーブもあるので、使いやすい長さに切り揃えて薪にしました。廃材だけど、切り揃える手間さえ惜しまなければ、こんないい雰囲気でディスペレイできちゃいます。

ビールの空き缶、近々アップサイクルアートのワークショップを予定していて、このアルミ缶を溶かして、何か別のモノへ生まれ変わらせます。なんかこのままでもいいんじゃと思うほど、少しゴミに対しての意識が麻痺してきました。

もういろんなものに感情が揺さぶられます。完全にマインドコントロールされちゃってます。住宅も古い建物は簡単に壊され、新築住宅がどんどん建っているのですが、このままほっといていいのかどうか。

古いということは、時間が経っているということ。その時間の経過そのものが歴史であり、価値あるものと認識できれば、古い建物も残せるのかもしれません。ただ、その可能性や価値を想像するのは容易ではないでしょう。

そこを想像できるワタクシとしては、その可能性を積極的に発信していきたいと思っています。うちの事務所は、築80年超の納屋をリフォームしたものです。

そんな納屋でしたが、事務所として使い続けて16年。広すぎて使えてなかった空きスペースを宿泊室としてアップデートします。ついでにウイスキーbarも挿入する予定です。

仕事する場所だったけど、barがあれば気の合う仲間とともに未来を語れるし、呑んじゃって帰れない時には宿泊できる。近所には温泉もあって、それ目的でここに訪れるのもあり。

古いものを使い続ける幸せや楽しさ、一人でも多くの人に伝えられたらと強く思います。最初に書いた植樹会から膨らむ未来、使い続ける喜びや、ゴミとして処分するか否かなど、一度立ち止まって消費を真面目に考えるの、めちゃくちゃ面白いです。

こんな発想に興味ある方、メッセージいただけると嬉しいです。普段のことはtwitterで発信しているので、フォロー頂けるのも喜びますのでどうぞよろしくお願いいたします。