日産よ、その船をお前の手で漕いでいけ!

筆者よりのお願い:本連載は本来は有料会員向けの記事でありますが、広く社会に伝えたい内容であるために、ペイウォールを設定せずに最後まで読めるようにしたいと思います。月額費用をご負担いただいている読者の皆様には大変心苦しく思いますが、乱発するつもりはありませんので、何卒ご寛恕のほど、お願い申し上げます。

12月23日。15:23に日産からメールが届いた。17:00から記者会見を開くという。当日夕刻から日本中を駆け巡ったホンダ、日産、三菱自動車の経営統合検討を発表する記者会見である。

こういう、まともに株価に影響を与える会見の案内は、証券取引所が閉まってから送られるのが通例だ。なので仕方がないのだが、筆者は年内の原稿に追われまくってもう昼も夜もない生活。夜間の執筆に備えて一度寝たあとでこのメールが届き、起きた時には会見が終わっていた。15:10のメールは開いているので、タッチの差だった。

そんなわけで会見が終わってから公式Youtubeの見逃し配信で会見を見た。会見を見終わって、「いやこれは原稿書くのがホントに大変な案件だわ」と思った。

個別の説明をしていくと全体像が見えないし、全体像をわかりやすく伝えるのが難しい。ただひとつ連想したのは、中島みゆき作詞作曲の『宙船』の歌詞である。いやもう、この歌には筆者の言いたいことが全部メロディー付きで入っている。思い出せない人は「宙船+歌詞」で検索してほしい。

ということで以下、歌詞を思い浮かべつつ、筆者が考える勘所を解説する。

今回のアライアンスに参画する3社は、まずは自分を自分で支えて荒波を越えていこうとしているのか、それともアライアンス相手に依存して生き残ろうとしているのか。「経営統合」という結論は同じでも、そこをどちらと見るかで会見の印象は大きく変わってくる。

会見の内容を冷静に振り返ろう

さて、この会見の前に、グーネットの記事(「いじめ報道に苦しむ日産」 前編 と 後編、「ホンダと日産の持ち株会社統合の煽り報道」)に書いた通り、アライアンスの現在地は、あくまでも「協議の開始」であって、何かが具体的に決まったわけではない。

こういうアライアンスはだいたい以下の手順で進むものだ。

協議の始まり

MOU(Memorandum of Understanding、基本合意書、了解覚書)を締結して相互の情報交換

シナジーポイントの確認と有効性の検証

シナジーのための合理化案策定とその調整

当面の目標設定と全体図の確認

企業体制(持ち株会社など)としての着地点設定

常識的に考えて、6番目のアライアンスの着地点をまとめるほどの時間があったはずがないのだ。両社長は繰り返し「協議の開始」「まだ何も決まっていない」という発言を繰り返して強調している。普通に考えて質問者に対して「お前らホントに話を理解しようとしてるのか」と思っているから繰り返しているのだと思う。

ただし、ここで言う協議の開始とは漫然と話し合いを始めたということではなく、ホンダと日産の間でMOUを交わし、技術や財務に関するデューディリジェンス(適正評価手続き)を踏まえた機密事項などの相互開示を含むという意味で、合意の形成に向けて強い決意を含むものだと言える。本気の話し合いである。だから今回の題目は「3社の統合」と言っているが現在地は6段階の2ステップ目であり、文字通り「今、本気でスタートしたところ」である。

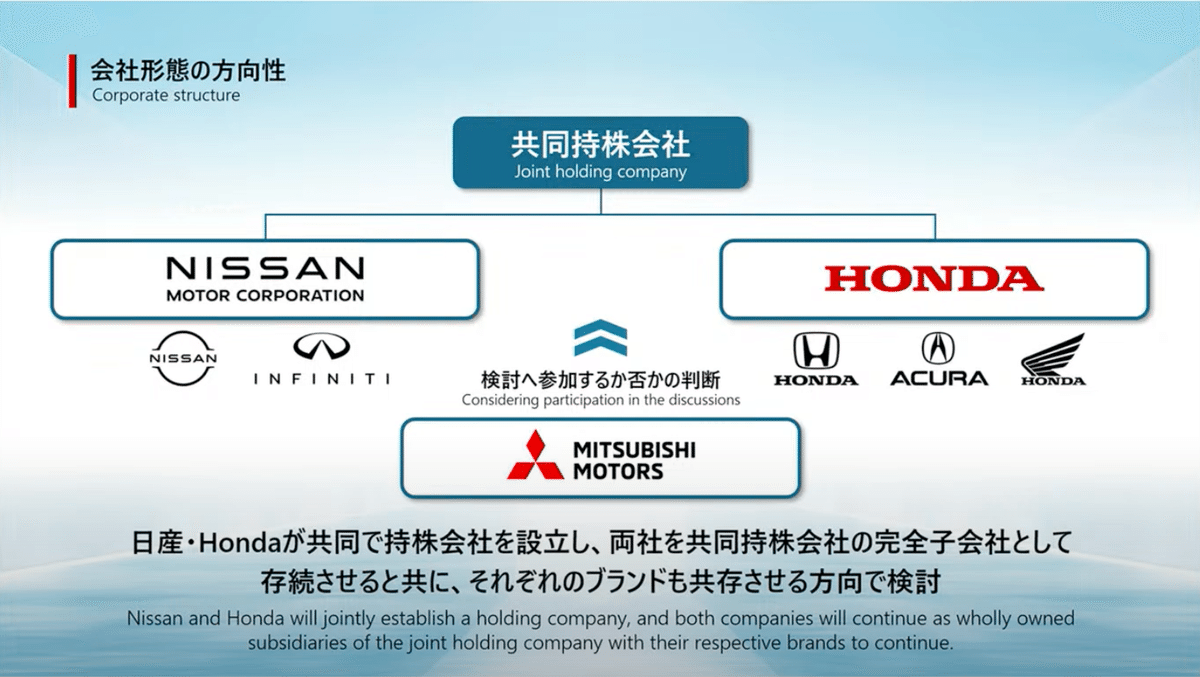

補足しておけば、原則としてはホンダと日産の統合の合意に対して三菱自動車が合流するという形をとる。あくまでも2社合意が上手くいけばの話である。ちなみに上手くいかなかった場合は、今回の取り組みの延長として、三菱自動車が日産抜きでホンダとアライアンスを組むことはない。

ただし、三菱自動車は(というかどこの会社でもそうだが)、未来の発展の手法のひとつとして有効なアライアンスは常に模索しているので、非成立に終わったとしても、新たな話として以後も良きアライアンスを模索することは変わらず、その対象には制約を設けない。当然ホンダがそれらから排除されることはない。

ホンダが日産を救う義務はない

さて、では今の状況を理解するために、陥りやすい誤解について書いておこう。

最初に、直近の日産の厳しい半期決算の結果を起点に「日産は自力で立ち直ることを諦めた」と考えるから、全ての理解を誤ってしまう。「日産がギブアップして、それをホンダが救済する」というメディアの典型的な報道は、筆者にはまったくのピント外れに見える。これ、全然そういう話ではないと思うぞ?

だってそもそも、ホンダが日産を救済しなければならない義務も理由もない。無論大手メディアも、日産の急場を救済することに、ホンダのメリットが何一つないことはわかっている。だから、「鴻海精密工業(ホンハイ)が日産にちょっかいを出そうとしているので、経済産業省が慌ててホンダに押し付けた」というストーリーが出てくる。今回の質疑応答の中でも、内田誠日産社長は「ホンハイからのアプローチは一切ない」と断言している。回答時に半笑いだったあたりから内田社長の心中が想像できる。

これもまた念の為に断っておくと、筆者にはリスクを取ってまで、内田社長の肩を持たなければならない義務もメリットもないし、彼らの話し合いの詳細についてファクトを握っているわけでもない。

だが、会見で両社の社長が話したことをほとんど無視した創作ストーリーの報道や、「自らの力で立ち直る」と宣言した日産の覚悟を踏みつけるメディアの無軌道な仕事ぶりには、我慢がならない。なので、「いや、違うぞ」と、小さいが一石を投じさせて頂く次第だ。

もちろん、義憤だけで書いているわけではない。合理的な根拠はある。

このニュースを理解するために一番大事なのは、「日産が瀬戸際の窮地に陥っていて、すぐさま救済の手を必要としている状態だ」という認識を改めることだ。そうでないと、絵柄が全然見えなくなる。以下、12月6日のグーネットに筆者が書いた記事に加筆して引用する。

日産の上半期決算において、CFO(つまり最高財務責任者)のスティーブン・マー氏は、キャッシュフローの状況について以下のように説明した。

「決算をご覧いただければ、ネットキャッシュは自動車事業でも1.3兆円と健全な水準です。流動性も健全で、未使用のコミットメントラインは1.9兆円。キャッシュ相当は1.4兆円。十分なキャッシュは確保できています」

ネットキャッシュは1.3兆円(1.5兆円)、キャッシュ相当は1.4兆円(2.0兆円)。※カッコ内は5月発表の本決算時の数字。確かに前期から半年の間にネットキャッシュは2000億円、キャッシュ相当は6000億円減っているが、営業利益が90%減の今の状況がこのまま続いたとしても、手元の資金だけでここからまる一年以上は保つ計算だ(1.4兆円÷6000億円)。

さらに未使用のコミットメントラインが1.9兆円あるとも言っている。これは様々な条件によって発動しなくなることもあるので、常にあてにできるかどうかはともかく、額面通り割り算をすれば(1.4兆円+1.9兆円)÷6000億円で、それが半年のペースだから5年半は保つことになる。

対前年比マイナス90%の成績が5年半も続けば、どんな会社だって保たないのは当たり前で、よろしくない経営状態だとは言え、少なくともキャッシュフローから見て、倒産の危機が迫っているような状況ではない。”

筆者は日産が「このままで何の心配もない」と言っているわけではない。だが、今すぐ命に関わる話ではない。具体的に言えば米国でインセンティブ(販売奨励金)を使いすぎた。それは血糖値が上がりすぎているような状態。血糖値が上がっただけで葬式の準備をする人はいまい。つまり成人病、もとい生活習慣病みたいなものだから、放っておけば大変なことになる。ここ数年で生活習慣を改めて健康体に戻らなければならない。

統合は日産の自力復活が大前提

目下の日産の経営課題は「ターンアラウンド計画」の断行にある。ついでに言うならこの話は、今回の件が大騒ぎになるずっと前に、このnoteの記事で書いている(「危機に『門構えを変える』日産。ゴーン時代の教訓に学ぶ」)。

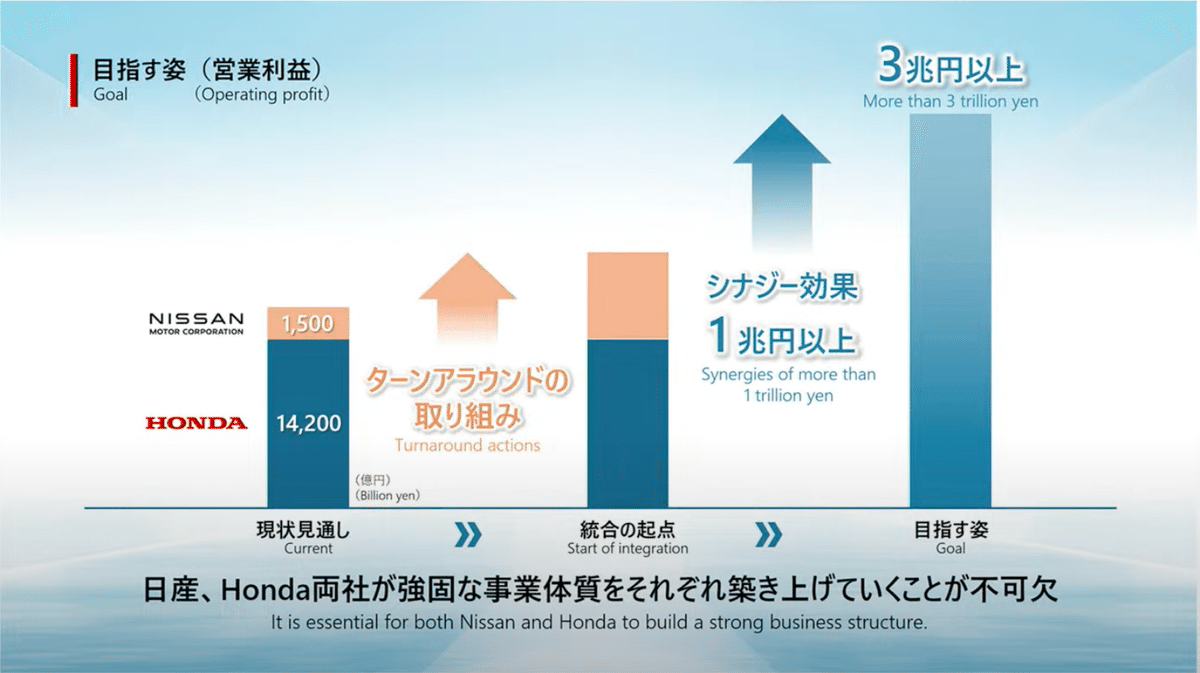

日産はまず、「ターンアラウンド計画」を達成して、自業自得のマイナスを埋める。それが健康体になるということだ。自力で健康を取り戻した上で、そこからはアライアンスの相手と一緒に成長戦略を描く。

つまり、今回の経営統合は、日産の自力での復活があって初めて成就する話、ということで、それは会見でもしっかり説明されている。

ホンダの三部敏宏社長からは何度も、「この経営統合のシナジーが刈り取れるのは2030年頃だ」という趣旨の発言があった。それだけでも、目前で発生している各社の経営問題をここ1、2年でどうこうするための経営統合ではないことがわかる。2030年代以降、それはつまり普通に考えれば、三部、内田両社長が任期を終えて、次の世代にバトンを渡した後、未来の成果を上げるために、今のトップが対等なパートナーとして、経営統合による協調戦略を取っていくという、未来志向の明るい話題である。

経営統合イコール「捕食者が獲物を貪るストーリー」だと、あるいは「経産省の横槍で損な役回りを押し付けられる話」だと短絡的に考えるからそういう筋立てになるのであって、全くそういう話ではないのである。

もう一度念を押しておく。短期の経営課題は、日産もホンダもそして三菱自動車も、自力で解決する。逆に言えば、その自力救済が成立しないのであれば、経営統合はしない。今回の会見でも日産の内田社長は明確にそう発言し、それを受けたホンダの三部社長も同意を示している。

両社で話しているのはお互いが健康なスタートを切れるようになったその先で、変わりゆく自動車産業の未来を切り開くために、必要な新たな取り組みを創出する計画なのである。

ではそこで想定している未来の自動車産業の地殻変動とは何かということになる。三部社長は、「過去の産業革命が、モビリティ、エネルギー、コミュニケーションのありようを大きく変えてきたことに鑑みると、電動化はエネルギー、知能化はコミュニケーションと置き換えることができますが、これからのモビリティにおいては、このエネルギーとコミュニケーションの相乗により、新しい移動の価値を生み出していくことが重要だということ、そして両社がこうしたモビリティの変革をリードする存在となるには、特定分野の協業ではなく、もっと大胆に踏み込んだ変革が必要ではないかと、このような認識を両社の間で共有するに至りました」と述べている。

統合に“犠牲”は避けられない

電動化を担うバッテリーの技術やSDVに求められるソフトウエアや高速演算装置は、走行中以外にもグリッドに接続して活用することができるはずで、そうした開発には巨額のコストが必要とされる上、規格争いでデファクトスタンダードを制していくためにはスケールも必要になる。そういう新たなイノベーションへの戦いを個社で進めていくことは難しく、だからこそアライアンスが必要になる。もちろんこれは現時点で、統合の先に何か見えるかというメリットの検討であって、何かが具体的に進んでいるわけではない。ただし、そうしたシナジー効果の代表例の叩き台としては、7つのポイントを考えている、とした。

車両プラットフォームの共通化によるスケールメリットの獲得

研究開発機能の統合による開発力向上とコストシナジーの実現

生産体制・拠点の最適化

購買機能の統合によるサプライチェーン全体での競争力強化

業務効率化によるコストシナジーの実現

販売金融機能の統合に伴うスケールメリットの獲得

知能化・電動化に向けた人財基盤の確立

気をつけて考えなければならないのは、厳しい言い方をすれば、これらはまた机上論に過ぎないという点だ。実行に移せば、数多くの障害が立ち塞がり、意見の食い違いも生まれ、切り捨てられる部分も出てくる。

例えばプラットフォームの共通化をするなら、選ばれなかったプラットフォームは廃止になる。そこの開発に張り付いている人材は生き残ったプラットフォームに全員異動できるわけではない。シナジー効果を上げるには、合理化、それはつまりリストラクチャーはどうしても必要だ。その調整は生半可な労力ではない。勝ち残るための熾烈な争いも起きるし、そうなれば人が作る組織のこと、当然政治的な闘争も発生する。

ただし、両社長が強調するのは、経営合理化やリストラを目的にするのではなく、より強く、プライドが持てる組織にブレークスルーして、幸せになることが目的である、ということだ。そのために犠牲になる人をゼロにすることはおそらくできない。だが、それでも痛みをなるべく少なく実現するプランを考えようという強い意志を、筆者は感じた。

幸せは自分で掴むもの

ということで、ホンダ、日産、三菱自動車の取り組みは大いに誤解されて報道されている。でき得ればこの記事を読み終わったら、ぜひ、Youtubeの会見を見て自分の目で確認してほしい。1時間46分という長さだが、冒頭の30分は開始前の待機画面なので、実質は1時間15分である。今回の3社の取り組みに込められた思いをじっくり検証していただきたいと思う。

今、経営環境は厳しいかもしれないけれど、逆境に耐えて自身の力で進んでいくしか道はない。厳しいが故に脱落する社員も協力先もいるかもしれない。だが、その厳しさが働く人のプライドを創り、守る。

いい仕事には、働く人のプライドが守られることが必須だ。誰かに頼って言われるがままに働かされるのでは、どんなに能力がある人でもそれを発揮することはできない。救済ではなく自力で再建を成し遂げてこそ、この統合には未来が大きく開ける。

つまるところ、もし幸せになりたいならば、何があろうと結局は自分たちの力で漕いで漕いで漕ぎまくって、荒波を越えて行くしかないのだ。だから「相場が荒れればそれでいい」つもりの投機家や経済メディアなんか相手にしているヒマはない。何を言われようが気にするな、相手にするな。かき回されるな。

日産にはまだオールを握る力がある、と、筆者は信じている。

皆様どうぞよいお年を

さて、本日は大晦日。最後の最後まで波乱の年だったと思う。筆者としてはこの有料noteを立ち上げて、多くの読者に支持していただき、誠に幸せな一年であった。今回のような内容の記事は、まず間違いなく大手メディアでは書けない。こんなふうに言いたいことを言いたいように言えるのも、noteを購読してくださる皆様のおかげだ。改めて感謝を述べたい。

ただ、ひたすら書いて書いて、書きまくった一年でもあったので、ちょっと疲れ気味ではある。来年は少しずつ、クオリティを落とさずに継続していくための方法を工夫していこうと思う。

本年も大変お世話になりました。良いお年をお迎えになられますようお祈り申し上げます。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?