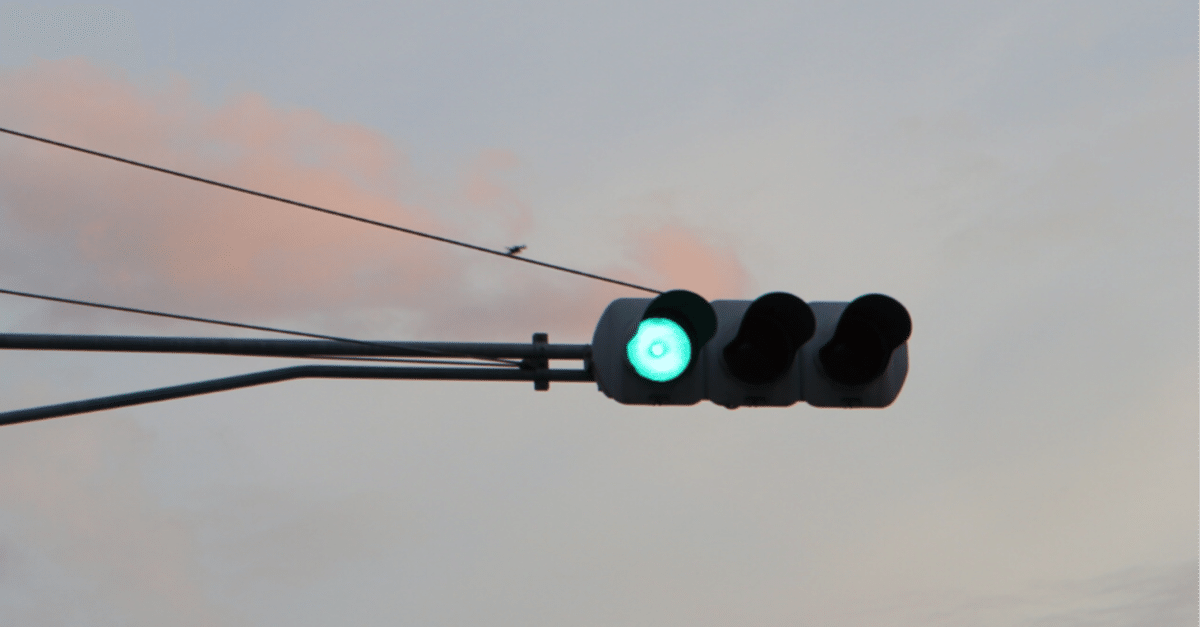

「青信号みんなで一緒に渡らない」

主体性を導く道標は「高潔」

2011年3月11日の震災によって、日本人特有の弱みでもある不安を感じやすい性質が刺激されて活性化し、思考停止&同調依存に陥り、いつの間にか(自覚なく)主体性を失ってしまった人が増えているように感じていました。

そして、ここ3年のコロナ禍で不安に恐怖が加わってとどめを刺されたようで、為末大さんが言及している「なんかあったらどうするんだ症候群」に冒されたままでは、理屈が嫌いとか不得意とか以前の問題で、日本の社会主義化を招くだけでなく、国際競争力という点でも致命的であり、無自覚に失った主体性を導くためには、道標となる核となるものが必要で、それは「高潔」ではないかということを、前回の記事に書きました。

赤信号みんなで渡れば怖くないは昔の話

それでも渡っていた

「赤信号みんなで渡れば怖くない」は、1980年に一世を風靡した北野武さんの漫才コンビであるツービートが流行らせたギャグですが、もはや40年以上前のことです。当時、同調圧力という言葉があったかどうかは分かりませんが、日本人のなんでもみんな一緒にしたがる性質を揶揄したもので、当時高校生だった私もそう感じていました。

当時からそんな性質を好ましくないものと思っていましたし、協調性という言葉を使って同調行動をしようさせようとするクラスメートや先生を公然と批判していたので、溜飲を下げるというより、それを笑っている聴衆やクラスメートは「まさか自分は違うと思っているんじゃないか?人間ってなんて都合が良く自分に甘いんだろう」なんてことを考えていたことを覚えています。

しかし、渡るだけましです。みんな一緒だろうがなんだろうが渡りますから。

いまや渡らない。

今は渡りません。渡ったもの負け(やったもの負け)な空気が蔓延しているからです。失敗とまでいかなくとも、どうでもいい瑕疵や不手際などの綻びを安全地帯から指摘して(石を投げて)マウントをとる(貶める)ほうがお得な感じ(個人としてのコストパフォーマンスがいい感じ)がしているからでしょう。あえて渡らない理由をつけたり、渡ったふりをする術や失敗したときの責任転嫁先を用意しておくなどの術を身につけて、高度に渡らなくなっているのです。

まさに、

「青信号みんなで一緒に渡らない」

です。

行き着く先は社会を蝕む寄生虫

もちろん、一人ででも渡る人は昔から一定数います。私が問題にしているのは、その一定数いた渡る人の後を追うことすらしなくなったことで、渡った人を変わり者扱いして渡らない自分たちを正当化し、全体として停滞する、つまり、先に進む日本以外の国との差は日々開いていくといことです。

次に渡らずに停滞していた人たちは、社会的弱者(偽弱者)となって人権をかざし、社会を蝕む寄生虫となるのです。

そして、その寄生虫が大多数になったらどうなるか?

競争力のある価値を産まない人たちを養うための巨額の社会保障費に苦しむ、みんなが貧乏な社会主義国家への道をまっしぐらです。

右みて左みてもう一回右みて渡りましょう。

もうみんな一緒でもいいです。先を行く人の後を追うのでもいいです。道の端で立ち止まっているのではなく渡りましょう。山裾をぐるぐる回るのはやめて登りましょう。

まずはそこからです。もちろん、先に行く人の足を引っ張るような卑しいことをしないよう、「高潔」を胸に刻んで。

偽弱者の一人にだけはならないでください。

強者とならずとも堂々と胸を張ってご機嫌に暮らしていきましょう。