【歴史】 『北前船』 について

日本海 大阪と北海道を結んだ経済動脈

〈目次〉

1.北前船とは

2.北前船発展の背景

3.北前船の特徴

4.北前船が運んだもの

5.北前船のピークと衰退

1.北前船とは

北前船(きたまえぶね)とは、江戸時代から明治時代にかけて日本海海運で活躍した、主に買積みの北国廻船※の名称です。

※北国廻船(ほっこくかいせん):

江戸時代、蝦夷地や北陸地方の海産物を積載して、大阪や兵庫などで売却し、中国・関西方面の塩、筵、酒、荒物、雑貨などを搭載して帰航する北国筋の廻船のこと。

江戸初頭に始まり、幕末・明治初頭に最も活躍した買積船(かいづみせん)で、上方では「北前船」と称した。

買積み廻船とは商品を預かって運送をするのではなく、航行する船主自体が商品を買い、それを売買することで利益を上げる廻船のことを指します。

2.北前船発展の背景

室町時代には、敦賀(つるが・福井)から十三湊(とさみなと・青森)までを結ぶ北国航路があり、琵琶湖の水運とともに、陸路は馬で上方に荷物を運んでいました。

江戸時代になって、加賀藩では年貢米を売ってお金を得るために敦賀・小浜・大津に蔵宿(くらやど=米問屋)を設けて、上方へ米を運びました。

最初は、敦賀で陸揚げした米を琵琶湖まで馬により輸送していましたが、この方法では米俵の痛みがひどいうえに運賃がたいへん高くつきました。

そこで加賀藩三代藩主前田利常は、日本海から下関、瀬戸内海を経由して大阪へ至る西回りの新航路を開拓して流通ルートを開発したのです。

3.北前船の特徴

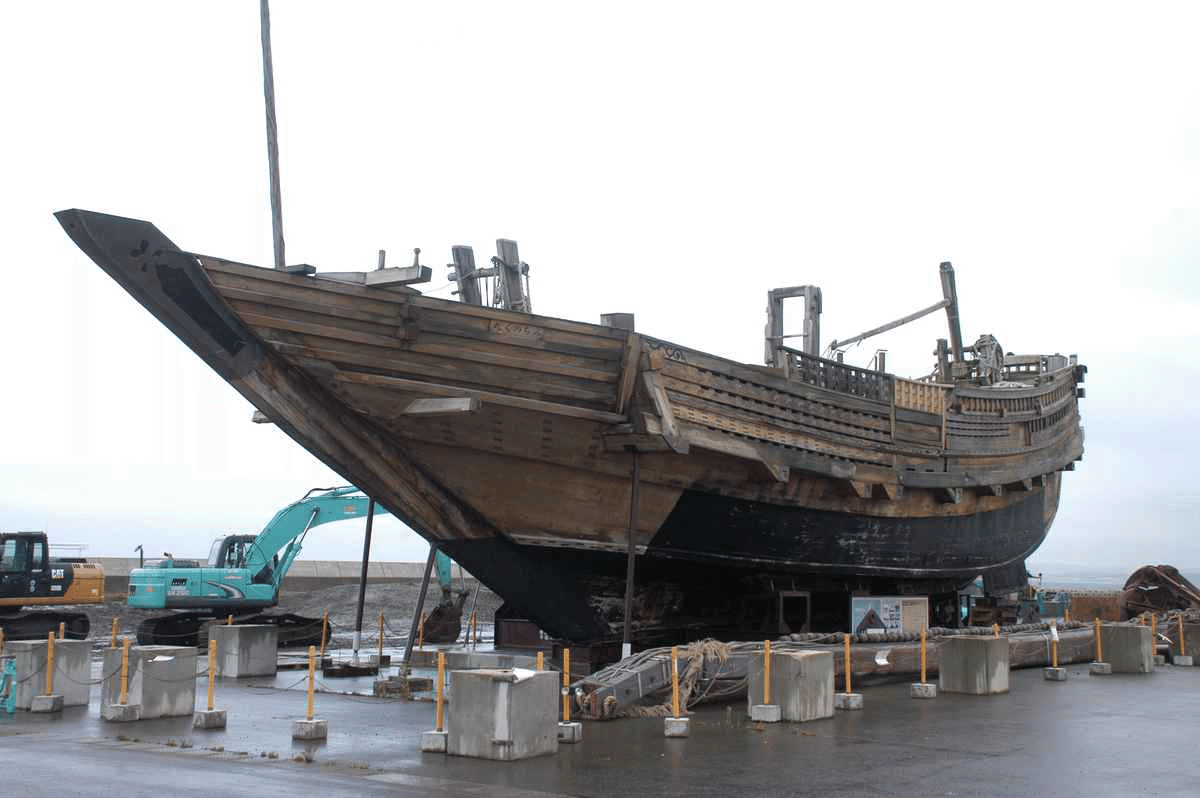

北前船の特徴は、船首の「そり」と中棚の開きを大きくしたもので、耐波性と安定性に優れていました。

さらに構造的に根棚や梁に工夫を凝らして日本海の荒波にも耐えられるように堅牢性を高めていました。

江戸後期には、船型の格好が不恰好になり船足が遅くなるのを承知のうえで「腰当」より「あか間」・「三の間」を広くすることで、荷物がより多く積めるようにしていきました。

荷積みが主でしたので船員数はできるだけ少なくし、最大600石積みクラスの船で船員は10~15人だったといいます。

ちなみに「1石」(1石=10斗=100升=1000合)は成人ひとりが1年間に食べるお米の量です。

北前船のた積載量は大変なものだったのです。

現在の10トントラック換算で6~7台分の荷物を運んでいたことになるでしょう。

4.北前船が運んだもの

文化年間(19世紀はじめ)、越中では米を増産するため肥料に北海道のニシンを多く使うようになりました。

鰊肥(にしんかす、ニシンを使った肥料)の輸送と販売で、北前船が大活躍する時代が到来したのです。

青森、北海道の方で米、雑貨などを売り、ニシン・昆布などの海産物を買い付けて、北陸の港や大阪で売りさばき、同時に大阪からもいろんな商品を買って運んだといわれています。

上の木箱に鰊を溜め、釜の中に流し込む

(北海道開拓の村)

5.北前船のピークと衰退

明治10年(1877)頃が北前船のピークといわれています。

同23年(1890)の全国港湾における50石以上の船舶数では、新湊は富山県1位、全国でも9位で、132隻もの船が活躍していました。

しかしその後、西洋型船と蒸気船が進出するようになり、急速に北前船は衰退していくことになったのです。

参照先: 「富山県射水市」ホームページ

以上