【ヴィネットの魔法】浮揚術(2)

榎木の考える「浮かせる基本」については前回述べましたので、今回はこれまで作ってきたヴィネットで、その考えをどう実践しているかを見ていきます。基本に忠実なものから、かなりの応用編まで、25年間で、山ほど浮かせてきました。

◆浮揚最新作アオサギ男

これはできたてホヤホヤです。前回「ヴィネットの魔法・浮揚術1」をポストした後、「よりによってあのキャラを選ぶのは安易すぎだろ」と突っ込まれて、粘土で数日で作ってみたアオサギ男です。映画は、ご存知のように資料が十分には出回ってないので、記憶だけで作っています。この気持ち悪さ、なかなかいいでしょ。

1~4…これは前回の冒頭のキャラで行った技法の応用編。1をベストアングルと考えて作っている。瓦礫のかわりに舞い散る羽根を「どこにどういう角度でとりつければ浮揚感が出るか」を計算して配置している。もっと盛大に羽根を撒くこともできるだろう。アオサギ自体がどこで支えられ、どう浮かんでいるかもチェック。

◆水中のムーミン

「魚の浮かせ方」として前回詳説したものの実践&応用例といえるでしょう。構成的にもかなりのお気に入りです。そもそも倒立状態のフィギュア自体が、珍しいと思います。

1…ベストアングル。ネームがあるため「こちらから見るものである」ことがわかりやすい。

2…ムーミンは下腹部で岩と接続。そう見えぬよう、ムーミンの中心からずらして岩と繋いであるのがお判りだろうか。

手前の魚は岩から前に出した棒でつなぎ、岩との距離感を多めにとって、浮揚感を強調。ムーミンを浮かせる感じを出す必要上、構成的にある程度の高さが必要で、どうしても右下スペースが空くため、ここをオブジェクトで埋める役割も果たす。

3…スノークのお嬢さんは、遠景としてかなり小さく作ってあり、ムーミンの泡とつながっている。奥行きが出てお気に入りの構図。

泡は「水中であること」を示すエフェクトとしての機能と、遠景のオブジェクトの接続点としての機能を兼ねているわけである。

4…同じ構図で作ってある008。こちらはムーミンに比べて大きいサイズのため、泡を多めにして、それを岩につなぐことで浮かせている。泡というエフェクトを使い本体を浮かせているのだ。あえて本体(008)と岩が重ならないようにして、支えるところがないのに浮いている感を強調している。

◆005と飛び散る岩

「サイボーグ009」シリーズは、上のムーミンシリーズとともに、最初期のヴィネットシリーズのひとつ(どちらも食玩)です。それぞれのサイボーグ戦士の能力を目に見える形で表現するのがテーマで、何をやっても「今まで見たこと無い造形」を試みている自負があり、心が踊ったものです。

005は怪力が能力であり、岩を割っていることでそれを表現。

前回、浮揚術1冒頭のわらわらの作例で、瓦礫を浮かせたあのテクは、ここで既に誕生しています。

1…ベストアングル。砕かれた岩がこちら向きに勢いよく飛び散っているさまを、それぞれの欠片で表現。

このヴィネットで浮いているのは岩だけではない。もっと「大きなもの」が浮いている。006が吹いている炎だ。006の口につながってるのでなんとなく見逃しがちだが、もちろんこんな大きい物体を小さな点で支えられるはずがない。炎は005の左腕で支えられている。キャラ、オブジェクト、エフェクトを密に連携し、ひとつの作品に凝縮するのが、僕の考えるヴィネットだ。

2…サイドヴュー。意外に薄いのに驚かれるだろう。小さな食玩なのでコスト的にあまり巨大なものは作れない。ベストアングルから見た視点において、奥行きと前方への広がりがあるかのように錯視させる作りになっている。

3~4…005と008のイメージスケッチ。この時点では、どこに何をくっつけて浮かせようというような細かな「設計図」にはなっていない。イメージスケッチは「こんなシーン、こんな効果を、こういう構図で作りたい」・・・という、ほとばしるイメージを固めるために描く。目指すべき「目標」(目的)だ。その後それを実現するために、どう浮かせるかなど、具体的で細かなアイディア(手段)を煮詰めるのだ。

浮かせることや、エフェクトを立体化すること自体は、生き生きとした造形表現を成立させるための「手段」であり「目的」ではない。

この後、エフェクト表現を取り入れたマネ商品が他社から山程出たが、エフェクトを作ること自体が目的になった、手段と目的を取り違えた高コスト商品ばかりで、表層ばかりパクって本質を見ようとしない、この業界の気質に気持ちが萎えたものだ。

◆トリッキーな浮揚(北斗の拳、002、巨神兵)

「まわりの景色」を描かなくても(僕が考える)ヴィネットは成立します。

『北斗の拳』のガチャシリーズは、原作初期の(ひでぶ!に代表される)「常識を超えた人体破壊描写が一線を超えたとき生じる諧謔味」を追求しています。スプラッタホラーに通じるものかもしれません。

「巨神兵」ガチャシリーズは、庵野秀明氏による東京都現代美術館『特撮博物館』の会場限定販売用に作られたものです。

1…シンが浮いてる技法自体は説明不要だろう。死角から支えるのではなく、堂々と支える箇所を顕にして浮かせた例。人体を貫いて破壊する南斗聖拳の特徴、飛び蹴りポーズの全身を描いた表現、そして主役と対戦相手だけで状況を作ること、全てがうまく噛み合った会心の作。

2…「漫画的エフェクトを初めて(商業)造形に取り入れた」と言われる009シリーズで、最初にイメージしたのが002。「ジェットで飛ぶ」ことを目に見える形にするために、爆炎(煙)を加えたとき、シリーズの方向性が決まった。

よくヴィネットのことを「原作の1シーンをそのまま切り取った」と評されることがあるが、そっくりそのままのシーンなど、原作にもアニメにも存在しない。「造形的リアル」を求めてたどり着いたヴィジュアルの創造こそ、僕の考えるヴィネット表現である。

3~4…ビームの周りの光の輪。どうやって浮いているか不思議では?

違う角度から見ると(画像4)これも、死角から棒で支えている身も蓋もないタネで、なーんだと言われそうだが。

立体物だから、他の角度から見られるのは前提ではあるが、ユーザーがまず手に取った時、自然とベストアングルから見るように、ポーズなどの工夫で誘導はできると考えている。奇術用語で言うマジシャンズチョイスというやつだ(←良くいいすぎ?)。

◆村上隆アート食玩

現代美術の村上隆氏の等身大フィギュアシリーズの雛形を、これまでいくつか作っていますが、僕が氏のイラストを初めて立体化したのがこの食玩シリーズでした。

1…水面を作って水上と水中の境で浮かせる・・・というのは、これ以外ではあまりやっていない。この手法は、例えば背ビレを水面に出したサメだったり、クジラの水面行動などを描くのに有効な手段になり得る。むろん海水浴をする水着美少女にも。

2…村上氏のキャラは抽象性が強いため、リアルな背景に溶け込ませる必要があまりない。これも先に語った「魚の浮かせ方」の手法で飛んでいるが、背景も含め、全部キャラだけで構成可能になる。足元の死角で固定し、手前上向きに向かわせることで、浮揚感を出している。

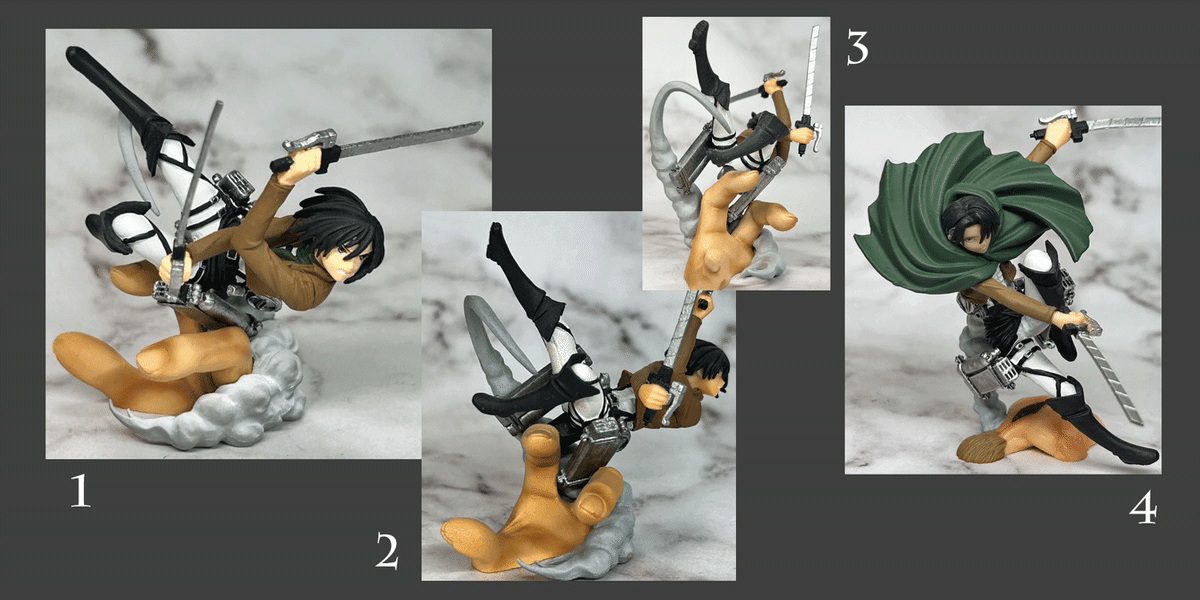

◆進撃の巨人・立体機動

『進撃の巨人』の原作がまだ三巻ぐらいしか出ていない頃、これはすごい!ということでガチャ企画が始まりました。アニメがブレイクするずっと前でしたから、キャラ偏重ではなく、独特の世界設定を描くことを、重点的に考えたシリーズです。これは、ミカサを作ったのではなく「立体機動アクションをする兵員」を作ったのです。

1~3…巨人と闘うために自由に飛び回る立体機動、という特殊な設定を凝縮。こんなポーズは『進撃の巨人』ならでは。だからこそ作る意味がある。

立体機動装置の煙だけで、このポーズを成立させることも可能だと思われるが、巨人の指を絡ませて漫画の世界を凝縮して表現している。

4…続編のアクション。この大胆なポーズも立体機動装置の煙で成立している。下に見えているのは巨人の背面だが、ちょっと判りにくかった。

◆様々な技法(コナン、ピーナッツ、アトム、ベイマックス)

僕の作るヴィネットは、各種の技法が組み合わされていて、浮揚術がメインになっているものも、浮揚はサブに回っているものも(先程の巨神兵のように)、あります。

全部を紹介できませんので、解説を入れたい作品をセレクトしました。

1…ガードレールが浮いているコナンを支えているのは明白だが、ガードレールも地面もスケボー自体も、背後の消失点に向けてパースをつけて歪め、傾けている。漫画やアニメと違い、スピード線や集中線などの効果が使えない立体では、漫画的なスピード感、躍動感を表現するために、あらゆるものを総動員する必要がある。単に主体を浮かべるための夾雑物にはしていない。

2~3… ものすごくシンプルな逆さ浮き。単に背後の樹木が手前に伸びて頭を支えている。横からみるとちょっと不自然だけど(画像3)、効果の大きさを優先。(正面から見えている)樹木とキャラの距離を少しあけるだけで、背景にくっついているように見えない。

4…タカラ提供のリメイクアニメに合わせて作った、アトムのトレーディングフィギュアシリーズは「それまでにやったヴィネット技法を総ざらえする」という意欲的なものだった。このヴィネットは浮揚術というより、様々な技法の集合体。いつか詳しく解説することもあるだろう。

1~4…このベイマックスは、巨体を支えなしで浮いているように見せることを、極限まで煮詰めたもの。ワンオフモデルだが、もし製品化するとしたら、キャラを支えている瓦礫は、ABS樹脂などにしないと、重さでヘタレてしまうだろう(冒頭のアオサギ男も)。

◆実は浮揚術の実例はポケモンシリーズに溢れている

いろんな浮かせる実例を紹介してきましたが、実は浮揚するキャラの数、技術のバラエティともに、一番充実しているのがポケモンだったりします。すごい数作ってますからね。

それらは次回にまとめて紹介できればと思います。

ただ胸から上と腕をカットした胸像じゃつまんないしなぁ・・・という産みの苦しみ。

光線を吐く瞬間の、緊張感や、見えてない箇所の姿勢、

タメや空気の震えまで含めた迫力を表現したい。

普通の胸像とヴィネット的な胸像では、そこが違う。

(決定稿は別にあります)