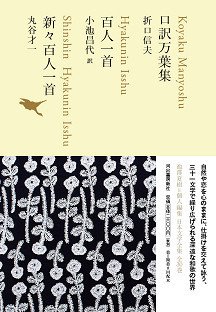

小池昌代『ときめき百人一首』を読む:古典の岩肌に浮かび上がる現代詩人の忍摺り

河出書房新社の「14歳の世渡り術」シリーズのひとつとして書かれた「味わうための百人一首入門!!」という触れこみだけど、54歳をとうに越えた僕にとっても、衝撃的な一冊だった。

百人一首だけではなく和歌という詩形式を味わうための指南書でありながら、同時に小池昌代というひとりの現代詩人のアフォリズム集にもなっている。そしてそのなかから詩とその技法、そして生の諸相に関する深くて赤裸々な(14歳には早すぎるほどの!)洞察が現れてくるのだ。

二人で過ごす楽しい時間に比べると、独り寝の時間は辛くさびしく、時間もながーく感じられたことでしょう。季節は秋から冬へ。夜も段々深まり長くなる。あらゆる「長さ」をよりリアルに伝えるために、一見、関係のない、この山鳥の尾が引き合いに出されているわけ。音読すると、前半、随分「の」の音が重なってる。これも、先へ先へと引き伸ばされていく長い夜の感じに効果をあげていますね。「あしびきの」は、山にかかる枕詞よ。深々とした孤独が染みてくる、いい歌でしょう?(P23より抜粋)

短いけれど詩における「時間論」として読むことができる。どの歌について書かれた言葉か、もうお分かりだろう。

あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の

ながなし夜を ひとりかも寝む (柿本人麿)

こんな具合に、作者は字余りの効果について、擬人法について、体言止めについて、和歌における引用について、決して抽象的な技術論に走るのではなく、あくまでも歌の一字一句に即して、自らの内側を開くようにして語りかけてゆく。そのいたるところに小池昌代の詩のかけらが散りばめられている。

なお、『百人一首』では、一番の歌でも衣手(袖)が濡れています。いずれの袖も、我が袖でありながら、自然と一体化して、詩の価値を帯びた袖です。

(君がため 春の野に出でて 若菜つむ わが衣手に 雪は降りつつ)

露が風に吹き散らされるとき、ザッと激しい音がたったことでしょう。荒涼とした野原ですが、人間の姿は見えてきません。作者すら、ここにはいないような感じがする。誰ともいえない神さまのような目が、この世の隙間からそっとのぞき見た風景のようです。

(白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける)

ここでは「岩」が、恋の障害物という表情を持っています。真っ二つに割れても(別れても)、きっとまた、いっしょになろう――。「逢わむ」という決意の言葉は、声に出すと最後、唇が重なるでしょう。きゅっと心を切り結ぶようです。

(瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢わむとぞ思ふ)

さらに本書には百人一首それぞれの現代語訳も添えられている。つまり対訳本なのだが、現代語訳は単に意味を伝えるためだけではない。それはまさしく現代に生きる僕らが「詩」だと感じうるものになっていて、僕らがふだん「現代詩」と呼んでいるものが、連続する伝統の突端の断面にあることを気づかせてくれる。のみならず、そこには小池昌代の個性がくっきりと刻印されてもいるのだ。たとえば、

さびしさに 宿をたち出でて ながむれば いづくも同じ 秋の夕暮

さびくして

庵を出た

眺めたみたら

あきのゆうぐれ

どこもかしこも

ゆうぐれなんだ

どういうことだ

あきのゆうぐれ

あるいは、

嘆けとて 月やは物を 思はする かこち顔なる わが涙かな

嘆けと月は言ったかい?

(いいや)

わたしの物思いは月のせいかい?

(いいや)

けれど何もかもを月のせいにして

わが涙は 流れ落ちる

そうさ、それでいい

月が悪い

と言う具合。百首にわたって、千年のときを隔てた日本語の詩の、ふたつの形を往還していると、その亀裂に横たわる違いと共通性がもつれ合うように湧き上がってきて、なんだか物狂おしい気持ちへと駆り立てられる。定型と自由、掛詞や枕詞、本歌取りの協働精神といった違いもさることながら、その背後にある詩人たちの自意識や現実感覚のあり様を想像して、茫洋としてしまうのだ。たとえば現代詩人にとっては<私性>をどう処理するかということが、詩を作るに際しての大きな課題だが、中世の歌人たちは<私性>という概念をどう捉えていたのだろう?

古典文学の世界を現代に蘇らせるという点では、本書は大岡信の『折々の歌』や『紀貫之』などの仕事に通じるが、ここにはもっと生々しく、小池昌代という詩人の、生身の存在が表出されていると思う。その生々しさは、百人一首のひとつ「陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし われならなくに」という歌に通じる。ここに登場する「しのぶもぢずり」について、作者はこう解説する。

忍草を布にすりつけて面白い乱れ模様に染めたもの。ごつごつとした岩に布をあてがい、上から忍草などの草の汁をすりつけたようです。岩肌を利用するというだけに、予想できない乱れ模様ができたのでしょう。色が布にのり移るというのも、恋情が相手に伝わり移ることを想像させます。

僕には本書が一枚の「しのぶもぢずり」のように思えるのだ。ひとりの現代詩人の感受性の、最も柔らかくて繊細な部分が、古典のごつごつした岩肌にあてがわれ、百首の忍草でこすられるうちに、我知らず浮かび上がらせる乱れ模様。伝統を介した、けれどきわめて個人的な、詩の「移り」……。

ある対象に向かって自らを投げ出し、いわば体当たりで、その接触と交差の刹那を証言するという行為が、小池昌代の詩の出発点だった。やがて彼女は端整な、見開き一面にちょうどよく収まる行訳けの詩に飽き足らなくなり、散文詩や固有名詞の出てくる物語的な詩を経て、小説の世界へ入ってゆく。彼女のなかから溢れ出て、形式を越えて広がりつづける波動的なエネルギーがそうさせたのだ。和歌、それも緻密かつ重層的に構築された百人一首というアンソロジーを通してみることで、そのエネルギーのうねりに直接触れた気がする。

ちなみに本書に先立って、作者は池澤夏樹が個人で編集する日本文学全集にも「百人一首」の現代語訳と解説を寄せている。当然それが下敷きになっているのだが、本書は最初から再び新たに書き下ろしたそうだ。大人から14歳へとやさしく解きほぐす一方で、百人一首そのものの「内面化」はむしろ深化しているのではないか。ふたつの訳と解説を読み比べてみることも楽しみだ。

http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309617077/

http://www.kawade.co.jp/np/detail.html?goods_id=16530