【短篇】文芸ムックあたらよ 第二号掲載『虎山犬飛子のままならぬ人生』/犬怪寅日子【『羊式型人間模擬機』刊行記念】

※この記事は2024/1/22〜2/12までの期間限定公開となります。期間を過ぎますと、冒頭を除いて有料記事となります。ご了承ください。

※たくさんの方に読んで頂き、ありがとうございました! 2/13より有料記事としました。引き続き応援のほどよろしくお願い致します。

第12回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作『羊式型人間模擬機』刊行記念!

犬怪寅日子さんによる、第12回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作『羊式型人間模擬機』が本日・1/22に刊行となりました!

犬怪寅日子さん、改めまして受賞 & 刊行おめでとうございます!

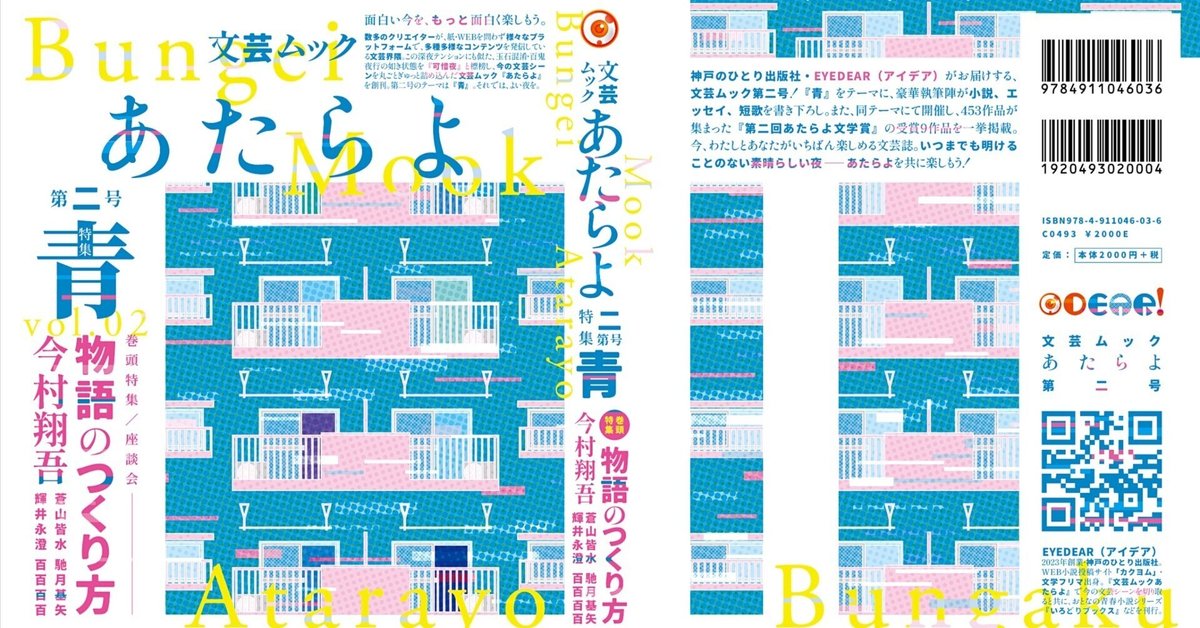

刊行を記念して、文芸ムックあたらよ第二号に掲載の『虎山犬飛子のままならぬ人生』を全文無料で公開します!

期間限定となりますので、この機会にぜひお楽しみください。

また、文芸ムックあたらよ創刊号にも同氏のエッセイ『匂いの夜』が掲載されています。最高の執筆陣でお届けしておりますので、ぜひぜひ創刊号/第二号の本誌も手に入れて頂けますと嬉しいです!

著者プロフィール/掲載時コメント

犬怪寅日子(いぬかい・とらひこ)

いぬかいとらひこです。読みにくくてごめんね。COMIC MeDuにて原作を担当した『ガールズ・アット・ジ・エッジ』のコミカライズ連載中。主にカクヨムで小説とエッセイ、noteに写真日記をあげています。第12回ハヤカワSFコンテストで大賞受賞しました。一月に単行本が出る予定です。この世の全員に買って欲しいと思っています。

頑張って小説を書きました。たまたま偶然先日第12回ハヤカワSFコンテストの大賞を頂き、出版社や館林に行った形跡があるのでノンフィクションと思われるかもしれませんがフィクションです。私には蒙古斑がないので。いつまでも小説の書き方がわからず書く前には必ず【小説 書き方】で調べています。これからもそのようにして頑張って小説を書きたいと思います。単行本が出たらぜひ読んでください。必要なら土下座してもいいです。

『虎山犬飛子のままならぬ人生』/犬怪寅日子

あらすじ:二十年間小説の新人賞に落ち続けている人間が、新人賞を取った。青い話はまったく思いつかないのに? 著者自身の体験を反映した自伝的小説。

青い話がまったく思いつかない。

一体どのような理由でこうなっているのか見当もつかないが、半年も前から依頼されている小説が書き上がらない。考えていなかったわけではないのに、それどころかずっと考えていたのに、青をテーマにした話がなにも思いつかなかった。

犬飛子はもう二十年も小説の新人賞に落ち続けている。そんな何者でもない人間に、小説の依頼が来たのはとてもありがたいことだった。

それは昨年創刊された文芸誌の二号目で、創刊号にエッセイを寄稿した縁で、次は小説をと依頼があったのだ。だから犬飛子は、どうにか自分の今書ける精一杯のものを出そうと意気込んでいた。もしかするとそれが誰かの目に留まって、自著を出せるなんてこともあるかもしれない。

もうこの際、賞金はなくてもいい。賞金がなくてもいいから本を出したい。

それなのになにをどうやっても青い話が思いつかなかった。もはや犬飛子には、思いつくということがどういう事柄のどのような事態であるのかさえよくわからない。

そんな状態であるのに、もう一刻の猶予もない。今すぐ書き始めて、今日中に書き終わらなければ、人生におけるすべての大事なことを失うような気がしている。それくらい時間がない。

なにが起きたのだろう。

犬飛子はグリーン車の日のあたる少しだけ暖かい気がしないでもない窓側の席で、三日前に買ったばかりのiPadが全然思った通りに動いてくれないことに目を回しながら——なぜ「ひ」と打って、いい感じの漢字を探したいのに、丸い顔の人の表情の絵文字ばかり出てくるのだろう——こんなにぎりぎりになるまで、依頼された小説が書けないでいた理由を考えた。

本当は書いていたのだ。

それは「もうこのこはね」というタイトルの小説だった。昨日もグリーン車に乗りながら書いていたのだ。何ヶ月か前にさすがにもう取り掛かろうと思って、犬飛子は青という言葉を漢字辞書で引き、すべての項目を隈なく読んだが何も思いつかなかった。それで仕方なくインターネットの小窓に【青 単語】【青 イメージ】【短編小説 書き方】【青 別の言い方】などという言葉を入れて、どうにかこうにか素材になりそうなものを見つけた。

それが蒙古斑だった。

青という言葉には未熟とか完成されていないとかいう意味がある。犬飛子は小学校の高学年になるまで、右の太ももに鮮やかな蒙古斑があった。今ではその青は鈍く汚れているが、大人になれば消えると言われているその印が、いつまでも自分の体にあることは犬飛子に一種魔的な感慨を抱かせていた。つまり、だから自分はいつまで経っても子供のような暮らし方しかできないのだ、という。

そこで、大人になっても子供のように暮らしている主人公の生活を、蒙古斑と絡めて書こうと思いついたのだ。タイトルの「もうこのこはね」というのは、母親がいつまでも子供のような主人公に言う「もうこの子は」という小言と、蒙古斑の形が少し羽のようになっていることから「蒙古の小羽」という意味にもしたかった。

犬飛子はダブルミーニングが好きだった。それはとっても格好いいものだから。なにか、非常に頭のよい感じがするから。犬飛子は頭のよい人間になりかった。

この話を思いついた時点ではまだ二ヶ月ほど時間があったが、他の公募に出すための小説の締め切りもあるので、一ヶ月以内に書き終わる必要があった。

だから犬飛子はタイトルを思いついてすぐに話を書き始めた。

それはこんな風にして始まるのだ。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?