基礎から解説、未来はどうなる? #いまこそ知りたいVRとメタバース

次世代のプラットフォームとして期待されているメタバース、それを支える技術であるVRが注目を集めています。そこでnoteではVR&メタバースの現在地と、大きな未来の話について識者とともに語り合うイベントを開催しました。

アーカイブ動画はこちらからご覧ください。

登壇者は、VR空間におけるユーザー行動調査「ソーシャルVR国勢調査2021」をnoteで発表したねむさん、REALITY代表取締役社長のDJ RIOさん、クラスター代表取締役CEOの加藤直人さん、触れ合えるキャラクターを人工的に生み出す研究に従事する東工大 未来研 助教の三武裕玄(jumius)さん、そしてVRユーザー代表のcremaさん。モデレーターはnote CXOの深津貴之が務めました。

イベントでは、まずVRおよびメタバースの定義について解説し、次にVR空間で何が起こっているのか? そして最後に今後のVR・メタバースの発展について議論しました。

1.VRとは何か? メタバースとは何か?

まずはVRについて。これはVirtual Realityの略で「仮想現実」を意味します。スマートフォンや専用のヘッドマウントディスプレイ(HMD)を使って、没入感をともなって仮想空間を楽しめるようにする周辺技術や体験そのもののこと。

たとえば大ヒットリズムゲーム「Beat Saber」は、迫りくるブロックを音楽に乗って次々と切り倒していく爽快感を味わえます。両手に持った「仮想の剣」を振り回すとまるでダンスのような動きができます。

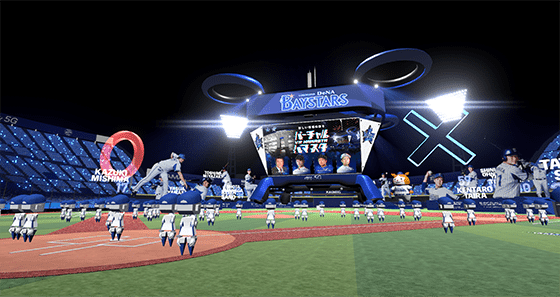

横浜DeNAベイスターズとKDDIが共同でオープンした「バーチャルハマスタ」は、横浜スタジアムと外周エリアを仮想空間に構築し、あらたなスポーツ体験を生み出しました。今年3月のベイスターズ開幕戦では、現地のセレモニーと連動した演出を多くの人がスマートフォンやVRデバイスから楽しんでいたようです。

このように「仮想現実に入り込む」ような体験を生むのがVR技術の特性といえます。

もう1つ、重要な技術が「AR」です。これはAugmented Realityの略で「拡張現実」と訳されます。VRが仮想空間への「没入」を志向するのに対し、こちらは文字通り、現実世界を「拡張」させるものです。

例えばAdobeは、AR体験を簡単に構築するためのソフトウェア「Adobe Aero」を提供。スマホやタブレット越しに見ることで、美術館のバーチャルツアーを楽しめたり、絵本が飛び出したりするなど、そんなARアプリをつくることができます。

これらVR、ARなどの新技術は総称して「xR」と呼ばれ、今後の注目技術とされています。

そして今年、急激に盛り上がりつつあるのが「メタバース」。これは「超える」(meta)と「宇宙」(universe)を組み合わせた言葉で、インターネット上に構築される多人数参加型の仮想世界のこと。そこではユーザー同士のコミュニケーションはもちろん、経済活動まで成り立っていたりもします。

もともと多人数参加のオンラインゲームやかつてのSECOND LIFEなども同じコンセプトではありますが、そこにVRによる没入感が加わったものが、いままさに注目されているメタバースという意味合いに近いでしょう。

現時点の代表的なサービスは、海外発のサービスだと「VRChat」、国内事業者が運営するものだと「REALITY」や「cluster」などが挙げられます。国産2社はスマホからもプレイできるようにしたことで急激に利用者を伸ばしています。

先日メタバース領域に注力すべく社名を「Meta」(メタ)に変更したFacebook社も、自前で「Horizon」というメタバース的サービスを開発中です。

REALITY代表のDJ RIOさんはメタバースという概念について、「昔からSF作品ではなじみがあった」としたうえで、「コロナ化を経てみんながオンラインで長い時間を過ごすようになってきて、自分の経験として想像できるようになってきた」と話します。

そんなVR空間やメタバース的なサービスを楽しむ方法はさまざま。一番手軽なものとしてはスマホが使えます。さらに本格的に活動したいならOculus Questのような没入感を生むHMDが必要となってくるでしょう。

2.いまVR空間でどんなことが起きてるの?

では本日の登壇者のみなさんはVR空間でどんな過ごし方をしているのでしょうか。自分が一番ヘビーにVRに「潜っている」と自覚するのはバーチャル文化エヴァンジェリストとしても活動するねむさん。

「私はほぼ毎日2〜3時間くらいやっています。コロナになって外に遊びに行きづらくなってからは、特に用がなくても仕事が終わるととりあえず“こっち”に来る、みたいな感じになっています」

この日もVR上の自身のスペースからnoteイベントに参加してくれました。

ねむさんは10月、VR空間におけるユーザー行動調査を実施し、「ソーシャルVR国勢調査2021」としてnoteで発表しました。その中ではより詳細なユーザー動向が示されています。

調査はVRヘッドマウントディスプレイを用いてソーシャルVR(VRChat、RecRoom、NeosVR)などを直近1年以内に5回以上使ったユーザー1197名を対象に行われました。

その結果、VRを積極的に使っている層は年代は20代〜30代が中心と若い人が多く、性別は9割近くが男性ということでした。これには調査対象がスマホから利用する人ではなく、HMDを使ったややヘビーなユーザーを対象としていることも影響してそうです。

そして興味深かったのが、現実世界における性別(便宜上、物理性別と呼びます)とVR空間におけるアバターの性別の関係です。男性ユーザーの76%が女性のアバターを使い、女性も79%が女性アバターを使っていることがわかりました。

ちょっと踏み込んだ調査としては、「VR空間で恋をしたことはありますか?」と聞いたところ、40%が「はい」と回答しました。

そして相手に惹かれるきっかけをたずねると、64%が「相手の性格」を挙げました。これには登壇者も視聴者の方も、VR空間ならではの興味深い結果であると受け止めていました。

これについてどう思いますか?とねむさんに見解を求められた深津さんは、「これはVRのいいところ、面白いところだと思います。現実空間の恋愛ってやっぱり人の外見に引っ張られやすいところがありますけど、VR空間は目の前にすごいイケメンがいたり、美少女がいたりしても『これ自由に選べる姿だよな』っていう一歩引いた思考がみんなの中にあるので、逆に外見に引っ張られずに性格に引っ張られるのがすごく興味深いです」と話しました。

誰もが自由な姿になれるからこそ、逆説的に相手の心・性格に惹かれる。これはVR空間ならではの人間模様だと言えそうです。

深津さんは「この歳になって真実の愛とか言うのは恥ずかしいですけど、VR空間のほうが年齢だったり、外見だったり、もろもろのエディット出来ない要素がほぼ関係なくなって、本当に最後に残る人間性という要素が大きくなるのでは」と続けました。

3.VRとメタバースはこれからどう発展していくの?

そして最後にVRとメタバースの今後についても語り合いました。FacebookがMetaに社名を変更し、「次のインターネットはここだ!」という意思を示しました。ではメタバースが一般に普及した世界はどのようになるのでしょうか。

例えばVR事業に取り組む各社がサービスを展開し、いくつものメタバースが乱立したら、人々はどのように過ごすことになるのか。東工大 未来研 助教でこの分野の研究を続けるjumiusさんは自身の体験としてこう話しました。

「私はもともと主にclusterを使っていましたが、途中からVRChatも使うようになりました。私も友人も2つのプラットフォームを行ったり来たりしています。じゃあどこでどう集まっているかというと、実はDiscordなんです。チャットや画面共有を使って、『今日はここがおもしろそう、こんなことが起きている』と、VR空間のなかで起きていることを見せて、みんなで入ったりします」

「いろんなプラットフォームを行ったり来たりしながら楽しむのが、メタバースの未来なのかもしれない」と語るjumiusさん。

「アバターはそれぞれ登録する必要あるし、VRChatから直接clusterに行けたりはしないし、まだ行き来はスムーズじゃないけれど、まずはあるVR空間に入ってる入っている状態で、ほかのVR空間と会話できる通信手段が整うことが最初のきっかけになるんじゃないかと思います。そのときアバターに対するアイデンティティがどこから発生するのか、どれだけ同一性を保ちたいかはひとそれぞれ。自分のアイデンティティのある姿を別のVR空間に持ち込みたいと思う人もいれば、その世界観に自分のアバターに合わせられるという人もいます。そこは今後研究したい分野」と話しました。

cremaさんは現時点では、VR・メタバースの普及にはややハードルがあると言います。そこで自身の活動について紹介してくれました。

「限りなくVRに対する敷居を低くして、初心者の方に入ってきてほしいと思っています。仲間と『ゆるふわVR』というDiscordのサーバーを立ち上げていて、本当に今日Oculus Quest2を買ったばかりという方でも全然かまわないですし、プラットフォームも1つに限定せずに何でも聞ける場です。40代〜50代まで幅広い年齢層の人がいますので、このイベントを見てVRを体験してみたいと思った方はゆるふわVRに参加いただけると、手取り足取りお教えできます」

クラスター代表取締役CEOの加藤直人さんは事業者の立場からVR・メタバースの普及の課題を語りました。

「VRにクリエイターのエコシステムと資本主義を組み込めるか。そこで何らかのクリエイティブ活動をしている方々がお金を稼ぐことができるか。そういった経済性が絡んでくるかどうかが一つ気になっています」

またVR空間のコンテンツクリエイティブ活動をAIがサポートされる未来も期待されると話しました。

「今後、クリエイティビティはAIによってサポートされていくかもしれません。世界的に有名なベンチャーキャピタル・Andreessen Horowitzは、最初はプロジェネレーテッドなコンテンツがあって、次にユーザージェネレーテッドなコンテンツが出て、そのうちAIアイステッドなコンテンツクリエイティビティのエコシステムが発生すると予見しています。VR空間のような3DCGにおいてはAIがアシストするコンテンツ作成ツールが発展していけば、かなりクリエイターエコシステムの形成にも影響するし、それ自体がデバイス、メタバースの普及に関わってくると思います」

今回のイベントではVRとメタバースの現状と未来について、いろんな立場の専門家のみなさんとしっかり2時間語り合いました。もし興味を持たれましたら、まずはスマホから、あるいはゲームからでも始められますので、ぜひ第一歩を踏み出してみてください。きっとワクワクする未来が見えてくると思います。

text by 鳴海淳義

noteでは引き続きVR・メタバースに関するイベントを開催していきます。最新情報についてはこちらをご覧ください。

最新情報についてはこちらをご覧ください。

Twitter: @note_eventinfo

LINE: @note_event

YouTube: note

アーカイブ動画はこちらからご覧ください。