実は最先端な風呂敷。丈夫だからこそ広がる使い道。

私どものあつかっている風呂敷のメーカーさんに行ってきました。

そちらで作られている商品がとんでもなく丈夫だった!

丈夫すぎて思わず「すごっ!」と笑ってしまったので、ぜひご覧ください。

この記事の最後には、10年以上使用した生地の画像を載せております!ぜひ期待してご覧くださいね。

私どもはこのメーカーさんの作る生地に惚れ、その良さを多くの人に知っていただきたいと活動しております。

エピソード1

丈夫エピソードがたくさん出てきたのですが、まずはエピソード1。

Q)こちらの風呂敷を一番、使用されているのは誰でしょう?

………

では答えです。

それはメーカーさんご自身です。

その使い方がまたとても荒い(笑)

このメーカさんは京都市内にお店があるのですが、工場は京丹後にあります。京都市内から丹後までは車で2時間以上。その距離を週に2〜3度、商品が行き来します。

そしてなんと、商品を送る際にこの風呂敷を梱包代わりに使用するそうなのです!

当たり前ですが通常、商品をどこかに送る場合、段ボール箱に緩衝材などを入れて、商品を送ることが一般的です。

しかし、このメーカーさんは違います。

以前のnoteにも書きましたが、このメーカーさんは長年同じ商品を作り続けています。

つまり、付き合っている関係者もほとんど一緒。配送業者も然りです。

配送業者さんは京丹後と市内を行き来することを得意とした業者さんだそうです。で、荷物を引き取りに来る担当者さんもいつも同じ方。荷物の扱いも慣れてらっしゃいます。ですので、頑丈にダンボールや緩衝材を使用せずとも、風呂敷で包んで荷札を付けるだけでちゃんと届けてくださるそうです。

(なんと古風な・・・!)

商品をビニールに入れてそのまま包むようなので、↓こんなに四角くはないでしょうが💦

こんなイメージでしょうね(笑)

想像できますでしょうか?このままトラックに積まれるのです。

他の荷物や床面などに擦れたり、汚れたり、酷使されていることは想像に難くないと思います。それを何年も行ったり来たり、使用し続けるのです。

エピソード2

こちらの商品は、一度使えばその生地の良さのとりこになります。

長年同じ商品を販売されていると、いろんなお客様が購入されます。

中にはプレゼントなどで海外にわたることも。

今回のエピソードは、海外に行き来しているお仕事の方のエピソードです。

そのお客様はアフリカにお仕事で行かれたそうです。現地の方へのお土産を風呂敷に包んでたくさん持っていかれたそうです。

あまりに多くて重く、途中で持っていられなくなったそうです。

さあその方、荷物をどうされたでしょう??

………

なんと引きずられたそう!(笑)

そのあたりはアフリカでもちょっと田舎の方だったそうで、道は舗装されていない石や泥だらけの道。

しかし無事、現地の方に渡せて喜んでいただけたようです。

エピソード3

最後のエピソードは、プロが好んで使用するプロユースな品物だということ。

京都の市内のど真ん中にある「室町通り」。京都・室町は呉服の問屋が集まる有名な道です。京都の中心を南北に走るこの道は、昔から京都ではとても重要な道でした。平安の昔から江戸時代まで、日本の支配階級たちが住んでいたこの町には、おのずと着るものも贅を凝らした芸術品のような品物が多く作られ、またそれらを扱う店も多くできました。お金が多く集まり動く街には、優れた芸術・技術が集まるものです。例にもれず、京都もそういった町でした。

江戸時代になると、とりわけ室町には京都中、日本中から様々な技法の着物や帯が集まり、多くの問屋が立ち並び、京都の町を彩ったのでした。

その京都・室町で最も使用されているのが、このメーカーさんの風通織風呂敷。私はその室町にある問屋で勤めていましたが、勤務中、どの取引先に行っても必ず使用されていたのがこの風呂敷でした。

京都の呉服はいまでも分業制なので、生地から染め上がるまで、いろんなメーカーさん職人さんの元を行ったり来たりします。

白生地屋→メーカー→染屋→加工屋→染屋→メーカー→問屋→小売店→問屋→仕立屋→問屋→小売店

といった具合に、お客様の手に渡るまでにいろんな会社を行ったり来たりします。前述したように分業制なので、一つの技術にひとつの店があると思っていただいて差し支えないでしょう。

染めの工程にも、色を乗せる、定着のために蒸す、生地を整える整理など、細かく見れば様々な工程を経ているわけです。

また、1点ものが多い世界なので、販売時にも行ったり来たりします。一つの商品が売れるまでに問屋から持ち出され、A小売店に並び、一定期間売れなければ問屋に持ち帰り、今度はB小売店に並ぶ、ということがあります。

その他、売れた反物の裏地の色を選ぶために裏地屋さんに持ち込んだりします。そして何百とある裏地の中から最適なものを選び、持ち帰り、仕立屋に渡す。

そういったトータルプロデュースを行うのが問屋の仕事でもあります。

いろいろ書きましたが、そういった工程ひとつひとつに、室町中を行ったり来たりしている反物たち。それを運ぶために使用しているのが、この風呂敷です。

この風呂敷はエピソード1.2.でもわかるようにとても丈夫。室町のプロたちが一度に10反20反と運ぶために丈夫で長持ちする風呂敷は必須です。だって毎日使うのに、すぐ破れていては使い物になりません。

反物は意外と重いものです。4反ずつ井桁に積んで持ち運ぶのが最も効率がいいのですが、新入社員は2段(8反)から3段(12反)持てれば合格です。ベテランなら6段(24反)は一度に運びます。1反は約700g~1㎏程度。しかも丸いので、バランスよく運ばないと崩れてしまってバラバラと落としてしまいます。1反何十万とする高級品が多いので、そんなに粗末にできません。

風呂敷に包むとなると、大きさも大きくないとダメですし、しかも少なくとも10㎏程度にはなりますから、丈夫さも求められるわけです。

それを毎日。

さあこの風呂敷の丈夫さが少しは伝わりましたでしょうか?

このエピソードは以前の記事にも書いていますが、印象的なのでもう一度書かせていただきました。

10年使用した風呂敷はこんな感じです!

先日見せてもらった10年物(笑)の風呂敷はこんな感じです↓↓↓

まずはシルケット。(alwaysと同じ生地です。)

どうでしょう、わかりますか?

一番傷む、角を写してきたんです。一番ぎゅーっとひっぱる角部分です。

薄汚れてはいますが、スレたり生地が薄くなったりしていないでしょう?!

また糸をひっかけたりもほとんどしていないんです。

毎日毎日、とても雑に使って、洗濯も洗濯機でがーっと回してしまう。

そんな使い方をして10年経ったのに、こんなにきれい。

普通何年も使用した生地は、こんな感じ↓で薄くなってきたり、目が

荒くなって裂けてきたりするものです。

しかし、わかるでしょうか。

赤丸の中に糸をひっかけた跡があります。糸が二本、ひゅひゅっとでています。傷みはこんな程度です。

むしろすごく柔らかくなって、本物の絹のようで、ほおずりしたくなるような気持ちよさ。

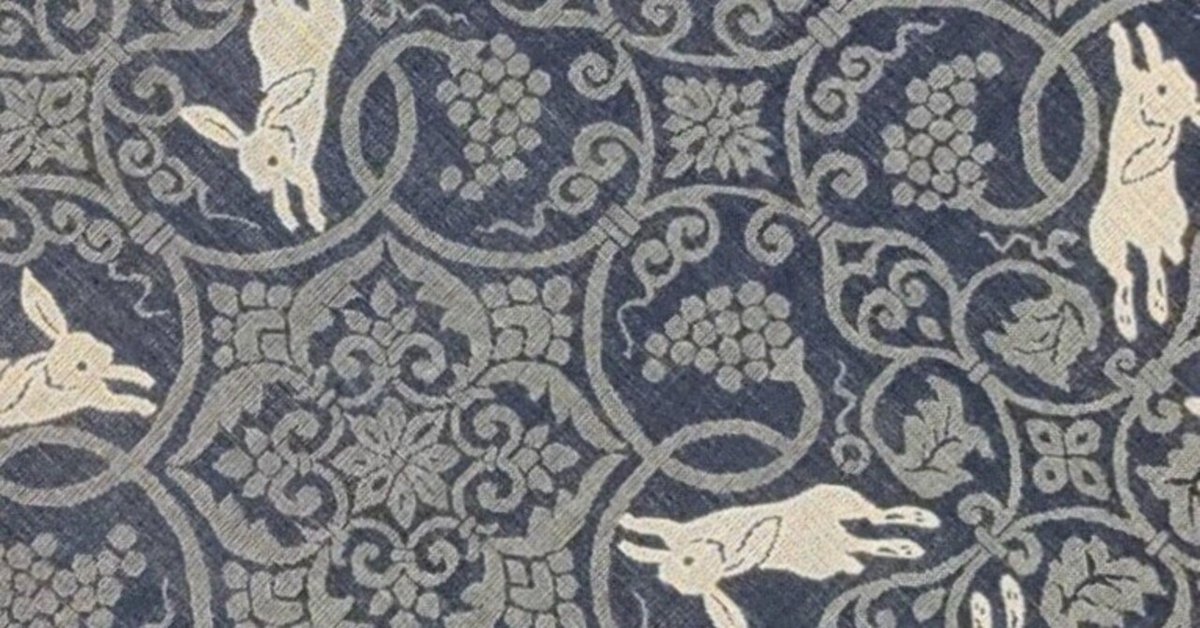

次に風通。↓↓↓

わかりますでしょうか。

平成20年のサイン入りです!(笑)

別記事で詳しく書いておりますが、この柄は無地場が多く、もともと生地が柔らかくできているものですが、引っ張れた跡のようなものは見えません。

薄くもなっていないし、糸もでていない。

もちろん風合いはすごくよくなっている。

ほんとにすごい。。。

まとめ

今回は本当に素晴らしいお話を聞けたと思います。

また、10年以上経った生地を見せていただける機会なんて普通はありません。

すばらしい生地であることは確信しておりましたが、改めて、こちらのメーカーさんの生地は本当に素晴らしいものであることがわかりました。

運搬用として生地を使いまわしている点も、古風と言えば古風ですが、サステナブルでむしろ最先端だなあと感激すら覚えます。

アメリカでも最近は脱プラスチック容器や、リユース容器などの取り組みが広がりつつあるとか。

この日本でも、そういった取り組みの一環として風呂敷も認知されれば良いなと思いました。