【マンションに潜むリスク】を調べられるサイト紹介!マンション購入前にリスクを無料で分析! ~地震・水害・費用・資産形成・子育て環境・生活環境・治安で失敗しないために~

今回は、マンション購入に関する6つのリスクとそれぞれの対策を、ご紹介致します。

【マンションに潜む<6つのリスク>と対策】

・<リスク1>費用面でのリスク (住宅ローン、借入金、破綻しないための事前準備、心構え)

・<リスク2>資産形成でのリスク(マンションの価格・地価が大きく下がらない地域 駅チカ、アクセス良、人気エリア、人口増加の傾向を確認して購入すべき)

・<リスク3>自然災害(地震、水害、二次災害、火災)のリスク

・<リスク4>子育て環境に関してのリスク(待機児童数、学区ごと検索で事前準備)

・<リスク5>ご近所トラブルなどのリスク

・<リスク6>欠陥マンションのリスク

マンションを購入するときに考慮すべき上記<6つのリスク>ついて、事前に知っておくことが大切です。

これら6つのリスクについて事前に知ることができる、便利なツール(マンションリスクを専門的に扱うサイト:https://www.dr-asset.jp/risk )があります。そちらも使いながら、対策を見てみましょう。

マンションを買う人には、さまざまな不安や悩みがあるでしょう。

「住宅ローンで大きな金額を銀行から借りるのは気が引ける」

「地震などの災害でマンションが倒壊するのが怖い」

「ご近所づきあいがうまくできるか不安」

「資産価値は上がるのか、下がるのかよくわからない」

マンション購入にあたってこのように不安をひとつでも減らせたら良いですね。物件に潜む<6つのリスク>を見ていきましょう。

<リスク1>費用面でのリスク (住宅ローン、借入金、破綻しないための事前準備、心構え)

いざ住宅ローンを返し始めると、なんだかキツイ!という話しは、昔からよくあります。急な出費や、残業代カットなど収入面の変化が起こることは、よくある話しだからです。

一般的には、収入の2割から3割に住居費が収まるように「資金計画」を立てます。

返済負担率を考えて無理なく返済できる金額だけしか借りてはいけません。マイホームを買うとなると、少しでもいい物件がほしくなり、つい「なんとかなるだろう」と借入額を増やしてしまうことも起こりがちです。これは、あとあと大変な事になりうるのでしっかり現実を見ていきましょう。

また、冠婚葬祭、ケガ、病気等で、急な出費があることを予測しましょう。

そして、急に現金が必要になるような不測の事態に備えて、手元に現金を残しておくことが大切です。借入額を減らすために頭金を増やすのは悪くありませんが、手元のお金をすべて頭金や諸費用に使ってしまうのは避けるべきでしょう。

対策方法は、以下2点です。

1.背伸びしないこと

2.急な出費も考えておくこと

<リスク2>資産形成の面でのリスク(マンションの価格が大きく下がらない地域有 駅チカ、アクセスのよさ、人気エリア、人口増加傾向確認)

せっかく購入したマンションの価値が大きく下がるとリスクは大きいと言えます。

資産形成の視点で、以下4点の条件にある物件は、値下がりしづらく、値上がりする可能性もあります。

お住まいを探されている方だけでなく、投資家の方も是非、ご参考にしていただければと思います。

1.駅チカ

2.利便性、周辺アクセスのよさ

3.人気エリア

4.人口増加傾向

この4点を押さえて、リスクヘッジをした資産形成を実現していきましょう。

ここで、便利なツールをPICKUP!

生活環境やアクセスの良さ、人口増加傾向についてマンションごとに、自動で分析してくれるサイトがありますので、ぜひ活用してみましょう。

まず、人口増加率や生活環境を見る前に全体のリスクを見てみましょう。

千駄ケ谷マンハイム(渋谷区)というマンションに潜むリスク分析では、6角形の評価表を見てみると、相場価格と生活環境においてはBという評価が出てきました。

それ以外の水害、地震、育児環境、治安はAランクなので、全体的には良さそうですね。

評価Bでも良さそうですが、気になるので、千駄ケ谷マンハイムの生活環境のページをのぞいてみましょう。

ここには周辺施設情報、人口増加率のデータが掲載されています。先ほど気になっていた人口増加率はここで簡単に調べれますね。

渋谷区は今後、人口は右肩上がりで増えるということですね。安心、安心。

マンションリスクサイトでも得れる情報を加味して、より良い資産形成をしていきましょう。

<リスク3>自然災害(地震、水害、二次災害、火災)のリスク

最も予測不可能なリスク・・・それは、地震や水害といった自然災害リスクです。

最近は、精密な地震予測などできるといいますが、10年後20年後のことは信用できないですよね。出来る限りの分析情報を収集しましょう。

対策は、以下3点になります。

1.マンションの耐震基準・構造・築年数を知ること(新耐震基準と旧耐震基準があります。)

2.ハザードマップを確認すること

3.地震保険に加入すること

以上の3点を知ることだけでも、マンション購入後も少々は安心して住まわれる事でしょう。

また、先ほどご紹介したマンションリスクサイトは災害リスクもマンションごとに簡単に調べることができます。活用してみましょう。

地震リスク

マンションは1981年を境に耐震基準が変わったため、旧耐震基準、新耐震基準の2種類があります。

直近では、2021年02月13日 23時ごろ 福島県沖にてM7.1の地震があり、都内の建物も揺れましたね。できれば、現行の耐震基準にしたがっているマンションを購入したほうが安心です。

(耐震基準※1981年に新耐震基準が制定され、1983年築ごろの物件から適用されています。※1983年前後の物件の耐震基準に関しましては、建築確認申請により、耐震基準が異なりますので実際に施工主や行政で調べる必要があります。)

・新耐震基準の考え方

引用:国土交通省 「住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/taishin/jisinnbousaisuisinkaigi/jisinnsiryou3.pdf

「新耐震基準の考え方は、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強か ら震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生 じないことを目標としたものである。」とされております。

また、地震自体もリスクですが、地震が起きてから二次的に起こる火災リスク等もリスクとして考えられます。

ちなみに、このマンションリスク分析サイトは、震災時の危険度は、建物倒壊危険度、火災危険度、災害時活動困難度の観点から、総合的に分析されています。(マンションリスク)

水害リスク

地震によるマンションへの津波被害がありそうか、なさそうかの判断はマンションリスクサイトで一目瞭然ですね。(※ 2/22ローンチのベータ版では非表示)

ハザードマップを活用したデータなので、ご自身でハザードマップとマンションの位置を調べて、どこどこなどと照らし合わせる作業がなく、便利です。

東京都建設局の「洪水ハザードマップ」には次の内容が示されています。

・大雨時に危険な場所(浸水の予想される区域)

・危険の程度(想定される浸水深)

・避難場所、避難経路等の災害対応のための情報など

地震保険

地震保険について。

地震保険は、通常、地震保険単独では加入できず、火災保険にセットする形で契約が必要になります。マンションの築年数やエリア、評価額、カバー範囲によっても保険料、保険金は異なります。

必要かどうか検討してみましょう。

例:

物件:築20年、東京都世田谷区、床面積60m²、評価額5500万円のマンション

補償に含まれるもの:火災、落雷、爆発、雹、水漏れ、外部からの物体落下、窃盗、暴力事件

地震保険ありの場合:年払の保険料=24,230円

地震保険なしの場合:年払の保険料=6,600円 (火災保険単品の意味)

<リスク4>子育て環境に関してのリスク(待機児童数、学区ごと検索で事前準備)

マンションを購入後、お子様の育児環境についてはパパもママも気になるところでしょう。

引っ越し後、待機児童数が多い街で、子供を保育園へ預けられなかった!となってはショックが大きいです。

「子供の小学校はここに入れたい!」と思い学区検索をして見つけたマンションを購入。

小学校はゆくゆく、入れるけれども今入りたい保育園に空きがない・・・とならないために。

対策としては、

・住みたい区の待機児童数と新規入園決定率を調べておくこと

・実際に、施設や区役所に電話をして聞いてみること

また、マンションリスクサイトが使えます。

便利ですね。マンションに属する区の待機児童数と新規入園決定率等がすぐに分かります。

(マンションリスクサイト https://www.dr-asset.jp/risk )

<リスク5>ご近所トラブルなどのリスク

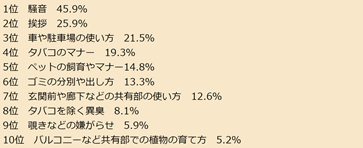

マンション購入前の不安要素ランキングの2大TOPは、費用面(住宅ローンや借入金等)とご近所付き合いです。皆さん心配されておりますが、こちらは、AIでも判断できない部分です。

ご自身の足、耳、目を使って調べる必要があります。

引用:SUUMO ご近所トラブルランキングhttps://toyokeizai.net/articles/-/84940

こういった近所間トラブルは、AIでも判断できない部分なので、アナログなアドバイスになります。

マンション購入前に是非やってもらいたいこと

(今回は隣人を知ることだけが目的ではなく、包括的にマンション周辺を知るといった観点も含めて書いています。)

・管理人のいる時間、いない時間を確認、何かあった時、電話はつながるか事前調査

・朝・昼・夜・平日・休日と時間帯や曜日を変えて訪問 (できれば実際にどんな人が住んでいるか見る、平日と休日で聞こえてくる音に変化がないか?)

・お部屋だけでなく実際に周辺を散歩されるのがおススメ

・平日の朝の通勤状況はどんな様子か?実際に通勤に使う交通機関に乗ってみる。

・マンションを見に行く際は、タクシーを使わず、交通機関を使うのがおススメ

・夜も安全な雰囲気か? 雰囲気、におい、すべての感覚を使って感じましょう

・お墓や、焼却場など気になる方は、調べましょう

また、言うまでもありませんが、ご近所様とは、お互いの思いやりがキーになりますよね。最低限の挨拶やマナーを守って、豊かな生活をお送りいただければ幸いです!

最後に、怖いリスクについて解説しておきます。

<リスク6>欠陥マンションリスク

怖い怖い欠陥マンション・・・一生に一度か、二度の大きな買い物であろうマンションに欠陥があったら大変なことです。

そもそも具体的なマンションの欠陥には、

・基礎工事の欠陥やかたむきなど耐久性、耐震性に問題がある

・雨漏りや壁の亀裂、はがれなど耐火性や断熱性、遮音性に問題がある

・契約書や設計図に違反がある

・シロアリ被害にあっている

・契約書にある設備が搭載されていない

があります。

事例としては次のようなものが有名です。

・2005年構造計算書偽造問題

・2015年にパークシティLaLa横浜 基礎工事のデータが改ざん問題

住民によって、欠陥ではないかの報告の際、売り出したディベロッパー側はこれを「東日本大震災の影響」と説明していたようです。これ以降、モデルルームだけを見てマンションを購入する「青田買い」は敬遠されるようになりました。

人生最大の買い物で、こうした事態に陥ってしまってはたまりません。

しかし残念ながら、マンション購入前にこういった欠陥を一般の消費者が見つけるのは難しいです。

しかし、リスクを減らすために以下のような対策をとることができます。

対策以下3点

1.信用や実績のある会社を選ぶ

2.新築マンションではなく中古マンションを選ぶ(時間が経ったマンションなら比較的安全)

3.長期修繕計画がきちんと立てられているかを確認(計画通りに大規模修繕が実施されているか)

マンションに潜むリスクのまとめ

今回、マンション購入前に見ておくべき<6つのリスク>と対策を見てきました。

結局、全て共通して言えることは、まだ起こっていないものに対しての不安がリスクになりますね。

しかし、傾向を分析し、リスクに備えた事前準備をすることで、なんとか防ぐことが出来る点もあることが分かりました。

筆者プロフィール

エステートテクノロジーズ株式会社 36歳 男 (営業部所属:宅建士・FP資格所有)

筆者の挨拶

ご覧頂き、ありがとうございました。

皆さまの豊かな生活、幸せに少しでも協力できればと思いこのブログを書きました。

僕たちのモットーは、不透明でなかなか消費者には見えない不動産に潜むリスクを開示し公平性を創り、不動産取引の「ニューノーマル」を創造することです。目指すのは、日本の不動産全体の価値向上です。

次回も、よろしくお願い致します。

Dr.Asset マンションリスク サービス紹介

「気になるあのマンションの災害リスクは?」「安心なマンションの購入の仕方は?」などの相談は、エステートテクノロジーズ株式会社にお任せ下さい。

また、「Dr.Asset マンションリスク」(https://www.dr-asset.jp/risk )を使えば、ご自身でも簡単にマンションごとに潜むリスクを調べられます(無料)。

具体的な物件名を入力するだけで、マンションの周りの治安、自然災害、利便性また子育てしやすさなどの暮らし情報をも踏まえたリスク情報を、網羅的にAIが分析してくれます。

是非、お使い下さい。

(以上の記事は弊社ブログ記事、https://www.dr-asset.jp/blog/apartments-analysis/mansionrisk/2021/02/20/1812 を転載したものです

)