【NCPR編】新生児蘇生法の本質は人工呼吸

新生児蘇生法(NCPR)ガイドラインは5年ごとに改訂されており、新生児医療に関わる方は新生児蘇生法講習会を受講したこともあると思います。NCPR編では新生児の蘇生で重要な点やBeyond the NCPR的な新生児蘇生の際のコツについて教科書に書いてあることもないことも含めてやっていきましょう。

人の一生の中で最も危険で死亡率の高いのが出生の時です。子宮内の羊水の海で育まれた生命体が、一気に陸上の生命体にならなければいけないという、本来長い年月をかけて起こってきた生命の進化の過程が凝縮されているのが出生の瞬間なのです。医学を離れてそういう生命の神秘に触れられるのも周産期の世界の醍醐味でもあります。この陸上への適応がうまくいかないところを何とかするのが新生児蘇生法の目的です。水中動物と陸上動物の大きな違いはエラ呼吸か肺呼吸かです。ですので、新生児蘇生法では呼吸の確立が最も重要視されます。胸骨圧迫や気管挿管も必須技術ではありますが、有効な換気を行えることが講習会の最大の目的です。その次に大事なことは不要な吸引や酸素投与を制限することです。気管挿管は新生児の医療に関わる医師ならできなければなりませんが、NICUに10年勤務している医師で平均10秒、5年では15秒気管挿管に時間がかかるといわれています。手間取るくらいであれば有効な人工呼吸を継続することの方が大事になります。

一般的な心肺蘇生は2020年版ガイドラインでは循環優先でCABの順番に行うことになっていますが、新生児の蘇生は誰が何と言おうとABCです。何ならむしろABです。考える前に気道開通と人工呼吸、これだけで90%以上の症例に対応できます。一般のCPRとNCPR、この違いはどこから来るのでしょうか。それは出生直後の新生児が胎児循環の状態であることによります。では胎児循環の特徴を考えてみましょう。成人循環との最大の違いは肺循環がなくても血液の循環が成り立ってしまうことです。胎盤から流入する下大静脈系の血液が胎児期には最も酸素飽和度の高い血液ですが、右房から卵円孔を通過し左心系に流れていきます。出生までは肺血流がなくても全身に酸素化された血液を循環させることができますが、胎盤から切り離されたその瞬間から血液の酸素化には肺でのガス交換が必要になります。しかし肺血管抵抗が非常に高いため、主肺動脈の血液の約90%は動脈管を経由して下行大動脈に流れています。その状態で胸骨圧迫を行い循環補助をしたとしても肺血流がほぼないため、血液の酸素化ができません。循環補助をしても酸素化が改善せず救命できないのです。そのため一番最初に行わなければならないのは「肺を広げること」になるわけです。これにより肺血流が一気に増え、肺胞に空気が入り、初めて肺でのガス交換が可能になります。新生児の第一呼吸は60cmH2Oもの高圧で一気に肺が広がります。何らかの原因でこの第一呼吸がうまくいかない場合には蘇生者がその代役を務めなければなりません。それがNCPRで最も重要視されている「人工呼吸」となります。

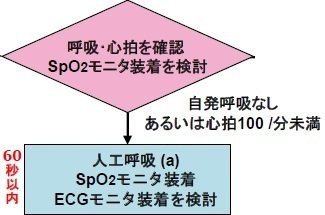

人工呼吸がされないことには蘇生が始まりません。ですので、蘇生の初期処置を行っても無呼吸か100回未満の徐脈で、その後の継続的な自発呼吸が見込めないような場合には「生後60秒以内に人工呼吸を開始しなければならない」と記載されてるわけです。これは周産期医療に携わる者の義務的表現になっていますので、蘇生に関わる全て者がこの目標を達成できるように常日頃から努力しなければなりません。「60秒」というのはとても短く、娩出し、臍帯を切断し、ウォーマ上に移動する、ここまででも結構時間がたっていますので、元気のなさそうな児ではダラダラしている余裕はありません。時間勝負、ブルース・リーの「考えるな、感じろ(Don't think, feel!)」の世界です。考える前に動けるようになるのが理想です。出生直後に行う蘇生処置は型が概ね決まっていますので、慣れてくると考えなくても手が勝手に動くようになります。ウォーマに連れてくる、分泌物があれば吸引し気道開通させる、体位保持を行う、羊水をふき取る、タオルを取り換える、呼吸と心拍を確認する、モニターをつける……。その過程で人工呼吸を行うかどうかを判断するだけです。「ただやるだけではダメだ、意識してやるんだ」とかつて部活の指導者に言われたことがありますが、児の様子を見て直感的に人工呼吸が必要だと判断し、迷いなく手を動かせるように普段から意識して分娩に立ち会いましょう。

【極論かましてよかですか】

新生児の蘇生はとにかく気道開通と人工呼吸に尽きる。逆にこれができなければ蘇生にならない

人工呼吸が必要かどうかを直感的に判断できるようになるまで努力すべし