【本のある空間日記】松原市民図書館 「読書の森」を訪れて

先日、大阪松原市にある図書館「読書の森」を訪れた。1・2時間だけ滞在するつもりがなんと半日ほど入り浸ってしまった。とにかく居心地がいい。それもそのはず2020年に移転・新築開館し、10種もの建築賞を受賞されている施設だった。最近本を読むだけではなく、本が並ぶ空間そのものに関しても強く惹かれることがあるなと感じていて。

元公共政策・社会学専攻×本好きの視点からも、どうにかこの「好き」を書き残しておこう!と思った。

最寄りの高見ノ里駅を降りて、田んぼ沿いの道を進んでいくと、ため池に浮かぶ重厚感あふれるコンクリート壁が目に入る。硬質でありながら、自然に風景に溶け込む赤みを帯びた風合いで、昔からずっとそこに佇んでいるような気さえする。

館内に入ると一気に視界が広がり、吹き抜けの天井、天窓から明るい自然光が差し込んでいるのを感じた。1階フロアは一般書が放射線状の棚にならべられており、通常の図書館と違って「開かれた」配架になっている。分類分けのフォントも本好きにはたまらない。(六本木の文喫も同様本棚の上部に分類分けの文字が掲げられていた)

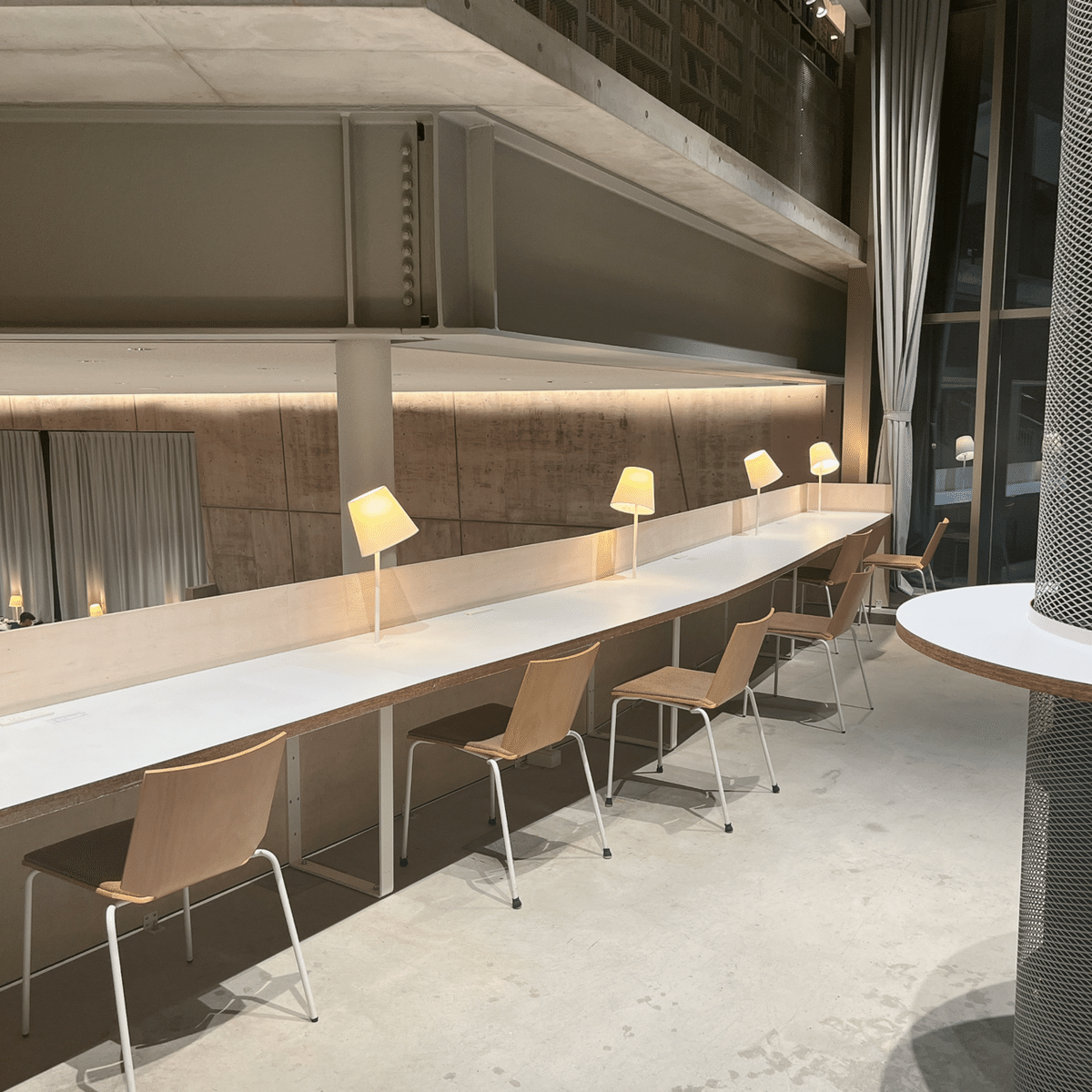

大きな窓際にはゆらゆらと水面が反射して、ついつい時間の流れを忘れてしまう。場所ごとに空間の入れ込みや出っ張りがあって、開放感を感じつつも隠れ家のような安心感もある。自習スペース・閲覧スペースのすみ分けがされていて、学生や学習者が利用しやすいなあと感じた。壁全体に本が埋まっているわけではないのに、空間によって温かい空気感で包まれているようだ。

また音の問題からも1階が一般エリア、3階が子どものエリアと分けられているのだが、この各フロアを繋ぐ階段が面白い。1階から2階までの中央から開けた金網の階段回りと対照的に、北側2階から3階に続く少し狭いコンクリートの階段がある。少し奥まった階段をのぼりながら、こどもの冒険心がくすぐられるのではないかなと想像を巡らせた。建物内側に対しても小窓が設けられていて、ちょっとした秘密基地みたい。こどもが寝そべって本を読むことができるスペースもフロアの約4分の1とかなり広め。自分の子どもができたらきっと毎日一緒に来たくなる。

2階の雑誌エリアのテーブルについて、建築雑誌を眺めた。読書灯も明るすぎず、目が疲れにくいことに気がつく。日が落ちていくにつれてぽわっとした灯りとささやかなBGMに本当に癒される。あらゆるところに好きのポイントが詰まっていて、一人心の中ですごいすごいと感激していた。図書館の設立背景が気になりすぎて、建築関連雑誌を10冊ほど一気に読んでしまうくらい。心地がいい体験の裏にはそれらをつくっている人たちがいて、本当にありがたいことだなあとしみじみした。

感動が先に走ってなかなかうまく書き起こせなくてもどかしい。ただ、建築の知識がなくても、直感でこれはすごい要素がたくさん散りばめられているぞ!とわくわくするような空間だった。と同時に、建築の方の頭の中にすこぶる興味が湧いたきっかけにもなったので、これから本のリサーチだけでなう図書館・本屋さんの空間採集も同時にアンテナを立てて勉強したいなと思う。

いいなと思ったら応援しよう!