金曜夜、「モネ 睡蓮のとき」を訪れる。

2025年2月11日にモネの展覧会が終了してしまう。

「行かなくちゃ」と思いながら先延ばしにしていた私は、目前に控えた金曜の夜に滑り込みで訪れることにした。

展覧会の感想と25年前の記憶を綴ります。

勤務先近くの駅に掲げられた展覧会ポスター。

いつもは足早に通り過ぎる場所で目にした瞬間

「これは絶対に行こう」と心に決めていた。

月日は過ぎ去り、

気づけば、夜遅くまで開館している金曜日が

最後のチャンスと気付く。

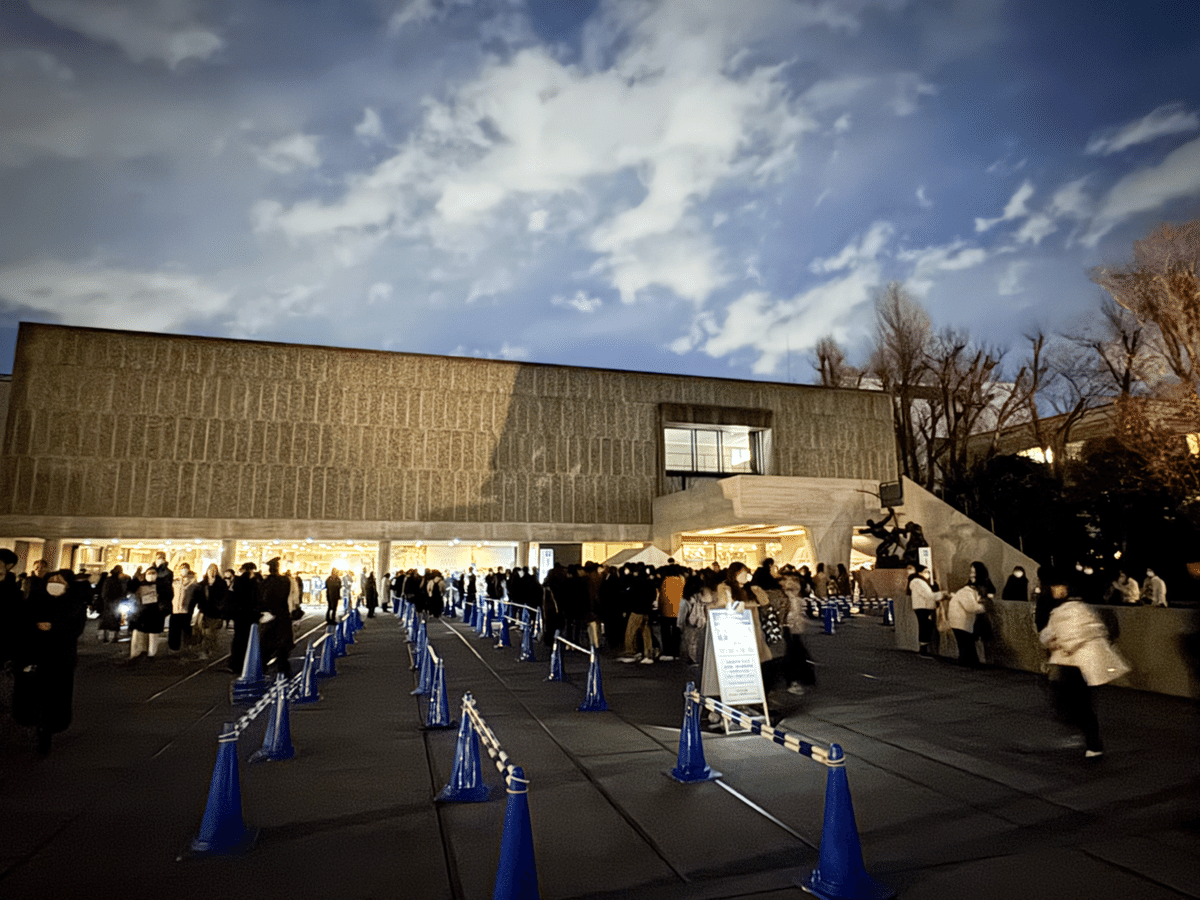

インターネットで時間指定チケットを購入し、17時過ぎに美術館へ。目の前には長蛇の列が広がり、15分以上の待ち時間を要してしまう。

私とモネの出会いは、テレビ番組だったか美術の授業だったか、今となっては定かではない。

初めて目にした「睡蓮」に吸い込まれるような感覚は、単なる「好き」という感情を超え、どこか「懐かしさ」すら感じていた。

「いつか本物の『睡蓮』を見てみたい」

その願いは24歳の時のパリ旅行で叶う。

ルーブル、オルセー、オランジュリー、

そしてモネのアトリエがあるジヴェルニー……

忘れかけていた思い出が、徐々に蘇ってくるのを感じた。

「あの頃見た景色を、今の自分はどう見るのか」

そんな思いを胸に、人だかりの展示室へ足を踏み入れる。

*撮影可能エリアで撮影

水面に映し出される雲の反映像は、モネの風景画において初期から頻繁に描かれてきましたが、<睡蓮>に限っていえば、1909年以前の作例にはほとんど登場しません。

しかし、1914年以降の大装飾画の制作において、このモティーフは、池の周囲に植えられた枝垂れ柳とその反映像とともに、きわめて重要な位置を占めるようになります。

そうすることで、おそらくモネは、水面の上で天地が一体となったかのような効果を強めようとしたのでしょう。本作でも、動勢に富んだ自由なストロークによって木と水と空が混然一体と描かれ、一つの小宇宙をかたちづくっています。

吸い込まれるような青。光、風、草花のゆらぎ、移ろう水面の輝き

それらすべてが、モネの心を支えていたのだろう。

「この一瞬を残しておきたい」「またあの一瞬に出会いたい」

時間を変え、何度も同じ場所から描かれた睡蓮の絵々からは、モネの想いが伝わってくるようだ。

25年ほど前、8月のジヴェルニーで体験した照りつける日差しと、からりとした空気。太鼓橋をわたり池を一周したあの日

アトリエに続くつるバラのアーチを見上げながら、「満開の時期はどんなに美しいだろう」と想像していた。「いつか私も、モネの庭のように植物に囲まれて過ごしたい」そんな想いは今も変わらない。

そして、

同時に戻らない時間の存在にも気づいてしまう。

モネの庭の写真は、戻ることのない"あの家"の屋根裏で眠っていることに。

手元に残る思い出の品は、

ジヴェルニーで購入したモネの本

名作の数々に囲まれた時間は、

まるでモネの庭に迷い込んだかのよう。

「いつかまたジヴェルニーへ」という思いを抱きながら、美術館をあとにした。

2023年に移住という形で夢を叶えた。

モネの庭とは比較にならないけれども、

バラや植物に囲まれ、心癒されながら暮らしている。

モネが身近な光と色彩の美しさに気づいて筆をとったように、私もまた、心を動かした光景を写真として残していきたい。

日本最大規模の本展は、

パリのマルモッタン・モネ美術館の作品およそ50点と、国立西洋美術館と個人所蔵を含めた作品を加えた、計64点のモネの絵画を展示しています。

金曜日夜、美術館へ行きませんか?

過去の記事はこちらです。↓