惣菜購入で家計圧迫? エンゲル係数上昇の誤解を解く

エンゲル係数が嘗てない上昇 惣菜を購入したことにより上がっている?

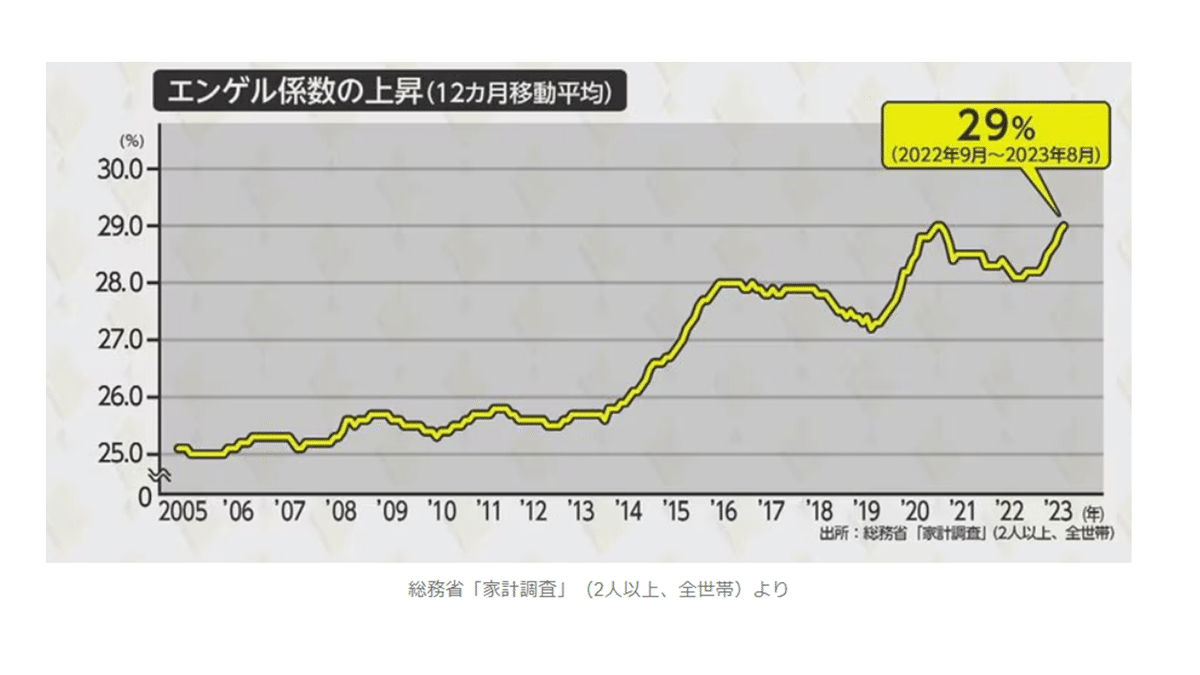

日本のエンゲル係数が、直近、高い数値を記録していることに注目が集まっています。一昨年の2022年から2023年8月までの平均値が過去43年間で最も高い「29%」に達したと報告され、今年2024年7月から9月期でも29%となったからです。

エンゲル係数とは

エンゲル係数は、食費が支出に占める割合です。ドイツの社会統計学者エンゲルが1857年に発表された係数です。

エンゲル係数は「食料費÷消費支出×100」の式で算出されます。上昇することで貧困が高まっているかどうかを示す値とされていたました。通常、上昇要因として、原料高騰による上昇が85%占めるとされています。

しかし、最近、多くの見解を読むと、なんと、エンゲル係数が高くなった原因は、惣菜の購入率の増加からだということなのです。

はたして本当に、惣菜の購入が増えたことで家計が苦しくなっているのでしょうか。

原因を知るべく、いろいろな方向から調べてみようと思いまして。

まず最近のエンゲル係数を見てみますと、

因みに、24年の9月のエンゲル係数は、30.1%となっています。

まず日常、よくスーパーで購入される商品の「カツ丼」を一例に比較しやすいので、取り上げてみようと思い立ちました。

家庭で調理する場合と惣菜購入の場合のコスト比較

家庭で「カツ丼」を作った場合(材料費+ロスを加味)

カツ丼材料コスト(ロス加味)

豚肩ロース (100g): 1枚、単価250円、小計250円

卵 (2個): 2個、単価27円、小計54円

玉ねぎ: 1個、単価30円、小計30円

ご飯 (200g炊き): 1人前、単価27円、小計27円

ソースの材料: 適量、単価50円、小計50円

油: 適量、単価100円、小計100円

合計: 小計511円、ロス加算10%: 51円、総コスト: 562円

最近の野菜などの価格を元に算出しました。地域によって、価格差があること、ご了承願います。

スーパーの惣菜「カツ丼」価格

本体価格498円(税込537.84円)

一部地域では本体398円(税込429.84円)や本体298円(税込321.84円)も

このことから、多くの場合、家庭で作ると562円、スーパーの惣菜、カツ丼を購入した場合、537.84円。このことから惣菜を購入したほうが、食費を抑えられます。これは、他の商品でも同様に言えます。例えば、大量に調理してようやく出来る「筑前煮」などです。家族が少なくなると、家庭で調理する際には、使い切れなかった食材のロスがより発生します。ちなみに日本における食品ロスの約45%は家庭から生じていると言われています。

次にこの最近のエンゲル係数の高さを、消費者物価指数でも見てみました。

消費者物価指数とは

消費者物価指数とは、消費者が購入するモノやサービスなどの物価の動きを把握するための統計指数です。消費者物価指数から物価の変動を見ることができます。総務省から毎月発表されていてCPIとも言います。消費者物価指数は国民の生活水準を示す指標のひとつです。そして経済の体温計とも言われています。

CPI(消費者物価指数)から見る惣菜と食材の価格変動

コロナ後の2020年から2023年のCPI(2020年を基準値100とする)では、以下のような数値が見られました。

ここで取り上げた項目は、主要食材、並びに今回、実際、数値でわかるように、先ほど取り上げました「カツ丼」に使用される豚、卵、そして惣菜では人気NO1の鶏も取り上げてみました。

2023年度のCPIは

卵: 135.4

生鮮食品: 115.26

鶏肉:112.9

豚肉:113.8

調理食品(惣菜など): 113.9

生鮮食品の物価上昇率は調理食品よりも高く、惣菜の物価指数はほぼ同水準であることがわかります。ちなみに惣菜は、調理された状態で提供されるため、原材料の価格だけでなく、加工費や人件費も含まれての数値です。

つまり113.9という指数は、これらのコストを含めても安定した価格で供給されていると言えるのではないでしょうか。

ここから米類から魚介類までの2023年のCPIの数値を単純に足して平均を出した場合、115.26となり、調理食品(惣菜を含む)のCPIである113.9を上回る結果が得られました。

ただ、単純平均ですので、各食材の消費割合(支出ウェイト)や、調理食品の特性を十分に反映していない可能性があります。

そもそも調理食品(惣菜を含む)のCPIは、原材料の価格変動だけでなく、人件費やエネルギーコスト、包装費などの要素も含まれているため、単純に食材CPIと比較することには限界があるからです。さらに、消費者が各食材をどのような割合で購入しているかを考慮しない場合、実態を正確に反映できないのです。

その為、この結果から導き出せるのは、あくまで 「調理食品(惣菜を含む)は、原材料のCPIの平均よりも抑えられた価格動向を示している可能性がある」 という仮説であり、詳細な分析には支出ウェイトや原材料以外の要素を考慮する必要があります。

しかし、こうした背景を踏まえつつも、調理食品(惣菜を含む)の価格動向が他の食材に比べて大きな差異を示さないという現象には注目すべき点であると言えます。

家計調査データから見る二世帯と単身者の惣菜の支出割合

次に家計調査のデータを見てみました。

2023年度は以下の特徴がありまして・・・

二世帯: 外食費が急増し、調理食品(惣菜を含む)の支出はむしろ3.6%減少。

単身者: 一人分の調理が面倒なため惣菜購入率が高いと推測されるが、エンゲル係数は過去10年間で25%前後とほとんど変化していない。23年度でも調理食品(惣菜を含む)の支出は、21年度から下がっている。

まず二世帯から見ますと・・・

二世帯のエンゲル係数29%となった23年度の内訳をみると、外食の支出は急激に増えているものの、調理食品、つまり惣菜に関しては、むしろマイナス3.6となっています。つまり調理食品(惣菜を含む)によるエンゲル係数が高くなった要因は見受けられないのです。むしろ22年度から下がっています。

単身者エンゲル係数25.1%

単身者は、一人分の調理のため、ややもすると割高になり、食品ロスも発生しやすいもので、エンゲル係数が高くなりがちです。

しかし、2023年度では、単身者は二世帯よりエンゲル係数が低く、25.1%になっているのです。

一人住まいでは、どうしても一人の調理は面倒、一人分での調理も難しいこともあって、惣菜を購入する率が高いとされてきました。惣菜の購入率が高いと、エンゲル係数はおのずと上がるのであれば、単身者の方がエンゲル係数は上がりやすいということになります。

しかし、単身者の実際のエンゲル係数を見ると、過去10年間での推移は、25%前後と変化していません。

何故、単身者のエンゲル係数の方が25.1%と、世帯より低いのか?

仮に他の固定費が上がっているならば、単身者におけるエンゲル係数は、下がることもあり得りえます。

単身者は、一人であるため、かかる固定費(住居費、光熱費と水道)は、当然のことながら、二世帯住宅に比べて、構成比率は高くなる。それもあってエンゲル係数が25%となったのかもしれないということを調べる必要もあります。

・二世帯の住宅費、光熱費・水道、全体に占める割合を足したものを2016年から2023年まで

・単身者も住宅費、光熱費・水道、全体に占める割合を足したものを2016年から2023年まで

住居費と光熱費・水道費の出費、そしてそれらの合計を調べることで、さらにエンゲル係数が25%前後に収まっている所以が浮き彫りにできるのではないだろうか。

ということで、調べてみました。

単身者のエンゲル係数が二世帯より低いのは、所謂、固定費(住宅費、光熱費・水道)がよりかかっていることから、エンゲル係数が低い要因が見えてきました。

単身者においても、調理食品は、2020年より下がっている。

次に、単身者も同様に支出の推移(2017年から2023年)をみてみると・・・

見てもわかるように、2023年、急激に支出が増加したのは、外食であり、調理食品は2020年から、むしろ下がっています。

買い物傾向の多様化から、エンゲル係数の数値だけでは見えづらい。

長文を書いておりますが・・・

いずれにせよ、エンゲル係数の上昇要因として、「惣菜購入の増加も一因である」だけでは説明がつきません。むしろ、外食費の増加や食材価格の高騰など、その他、複数の要因が絡み合っていると考えられます。

このように一つ一つ、問題を調べると、惣菜を購入するがゆえにエンゲル係数が上がるというのは無理があるのではないでしょうか。

どんどん変化している顧客心理

実際、たとえばEDLP(Everyday Low Price)戦略で注目を集めるスーパー「オーケー」では、銀座に出店した際に富裕層の来店が目立ち、集客も好調です。これは、かつての富裕層=ブランド志向という固定観念が崩れ、多様化した買い物傾向を反映していると言えるのです。

また、アメリカのウォルマートも、富裕層の顧客を取り込むことで業績を伸ばしていると報告されています。

つまり単純な原因はなく、エンゲル係数の上昇が貧困に結びつきにくい環境になっています。

まとめ

今回のエンゲル係数の調査を通して感じたことは、売り場の観察や価格帯の動向、データ分析、さらには定性調査を以前より増してより緻密にやっていくことが大切だということです。なんとなく思ったといった机上の空論、そして兼業主婦の手間を省くことによる惣菜を利用することで高くつくという思い込みが見え隠れしているように思います。

エンゲル係数の上昇と惣菜購入を結びつける見解もありますが、現代の生活スタイルを考えると、惣菜はむしろ時間やコストを賢く管理するための選択肢の一つと言えるのではないでしょうか。

「惣菜=家計の負担」という固定観念にとらわれず、数字の背後にある実態を丁寧に見つめることで、より柔軟で合理的な家計管理が可能になるように思います。多様な選択肢がある中で、自分や家族に合った方法を見つけることが、これからの時代の新しい生活の形なのかもしれません。過去の歴史だけでは、要因を導くことは難しいということです。