7月の左手

7月の左手の練習風景です。

7月1日

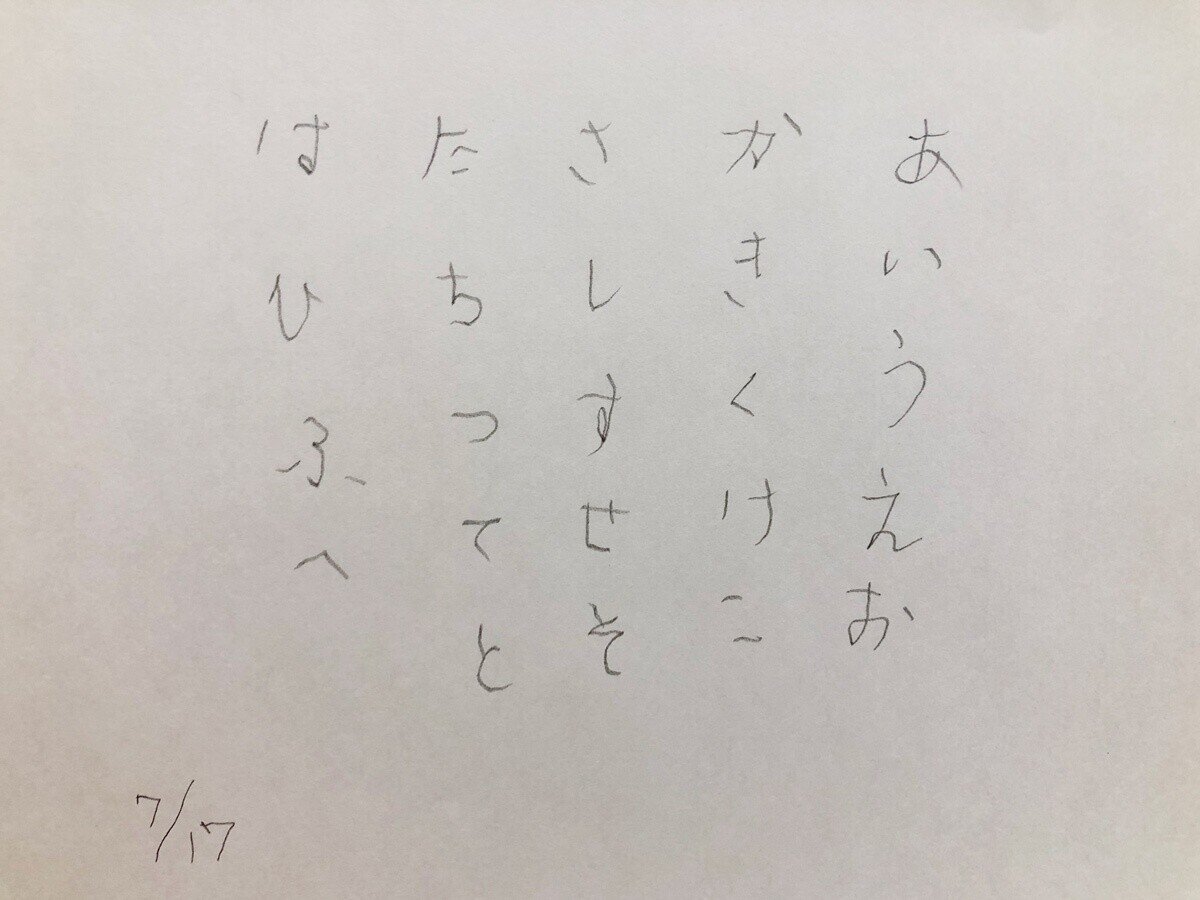

毎月2回行う測定スケッチ。決まった人物画(45分)と1分間ひらがなです。

前頭葉が大きく剃り出てますね・・・

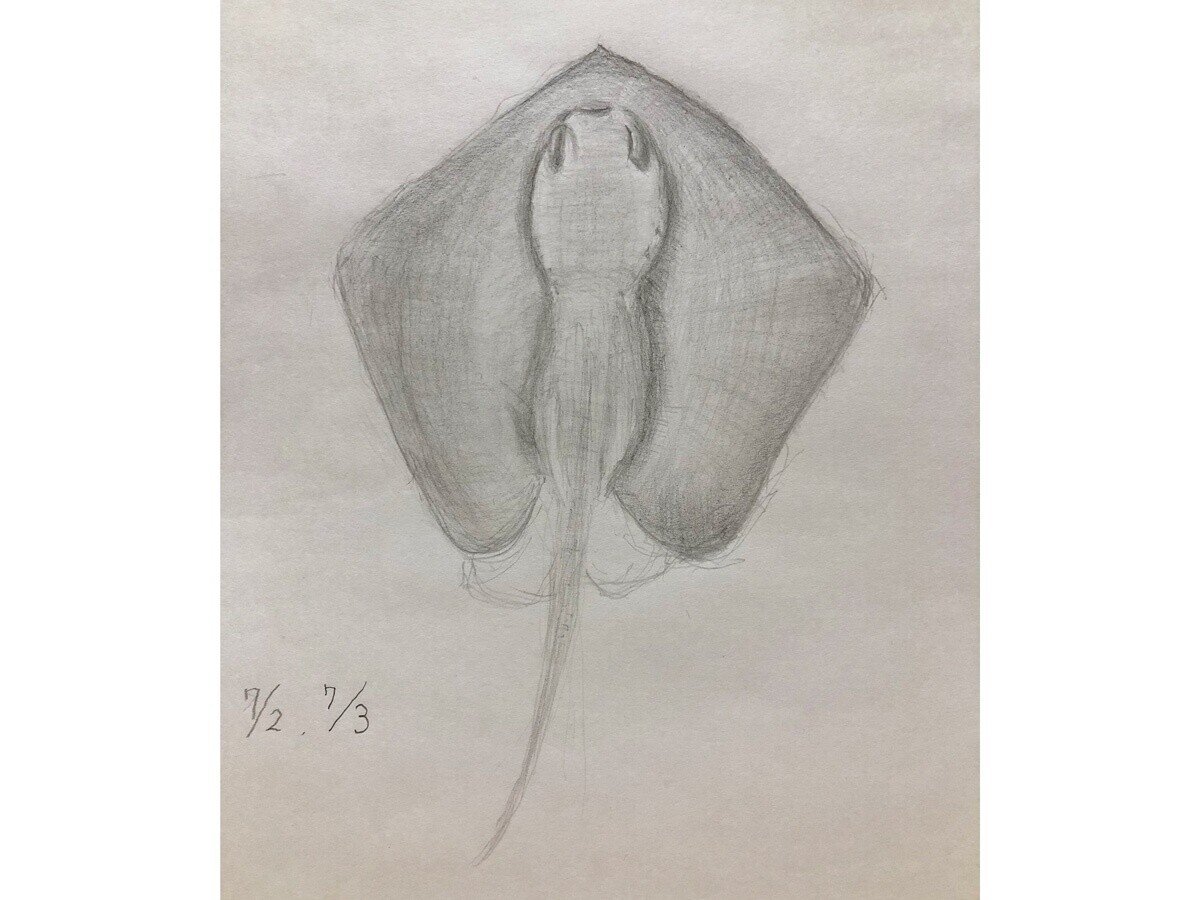

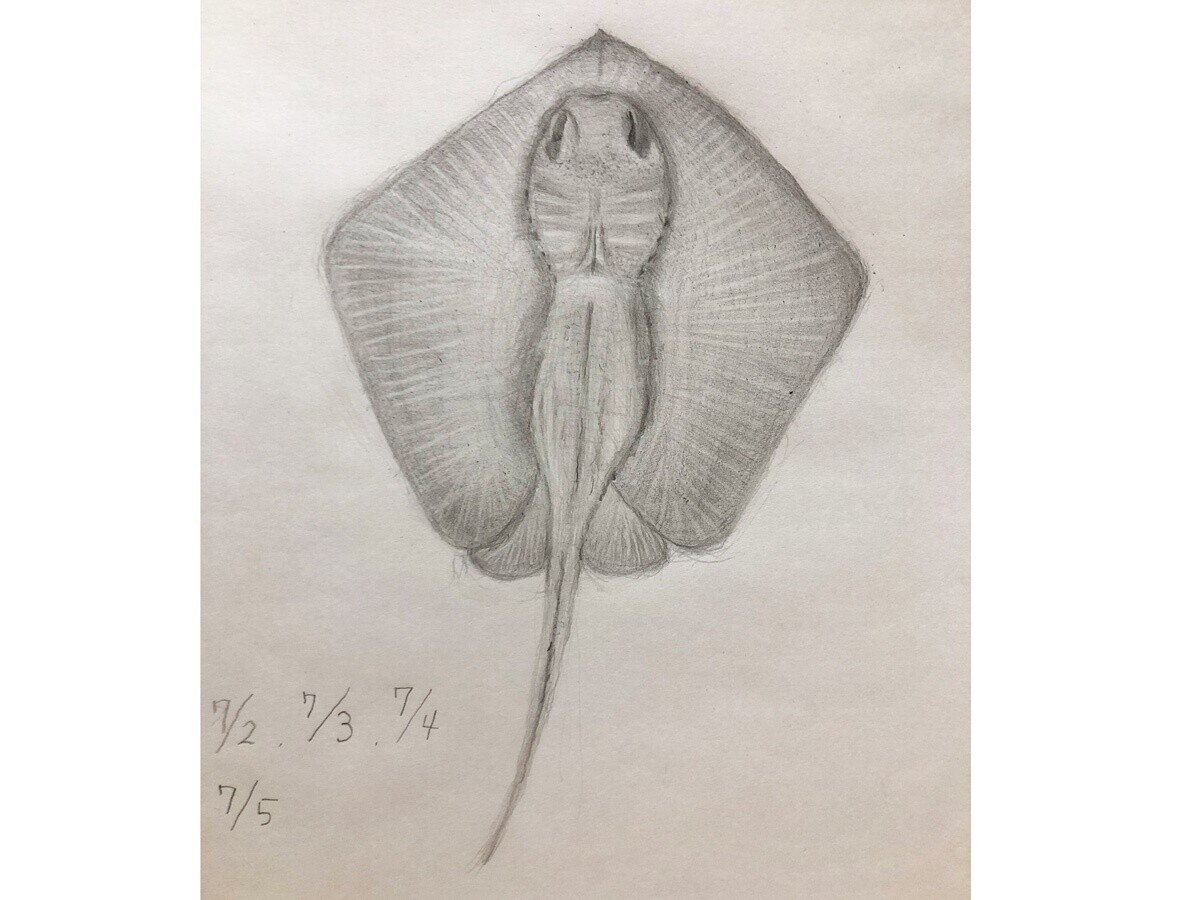

7月2日-5日

アカエイです。ぺったり、滑り感を出すって難しい。巨大おたまじゃくしがマントをつけたのがエイなんですね。

アカエイは波打ち際や入り江に潜んでいるので、踏んづけないように気をつけましょう。毒針に刺されて大変!!

7月6日- 9日

キハダです。図鑑に載っている魚が左向きなのは、右手で描く構図になっていたんですね。左手で描くまで気がつかなかった!

青白い光沢感を出すのが難しい。

背びれ、しりびれが黄色いことからキハダと呼ばれるそうです。特に関西で人気の魚だとか。ちょっと胸びれが小さかったな。

7月10日- 13日

ヤマメです。あどけない顔がなんとも言えません。ヤマメはイワナ、ニジマスと比べ警戒心がとても強いそうです。

右手で描いたものと比べると、左手はぼんやりと描くのが得意なようで、胸びれや下顎の境界線は柔らかに仕上がりました。

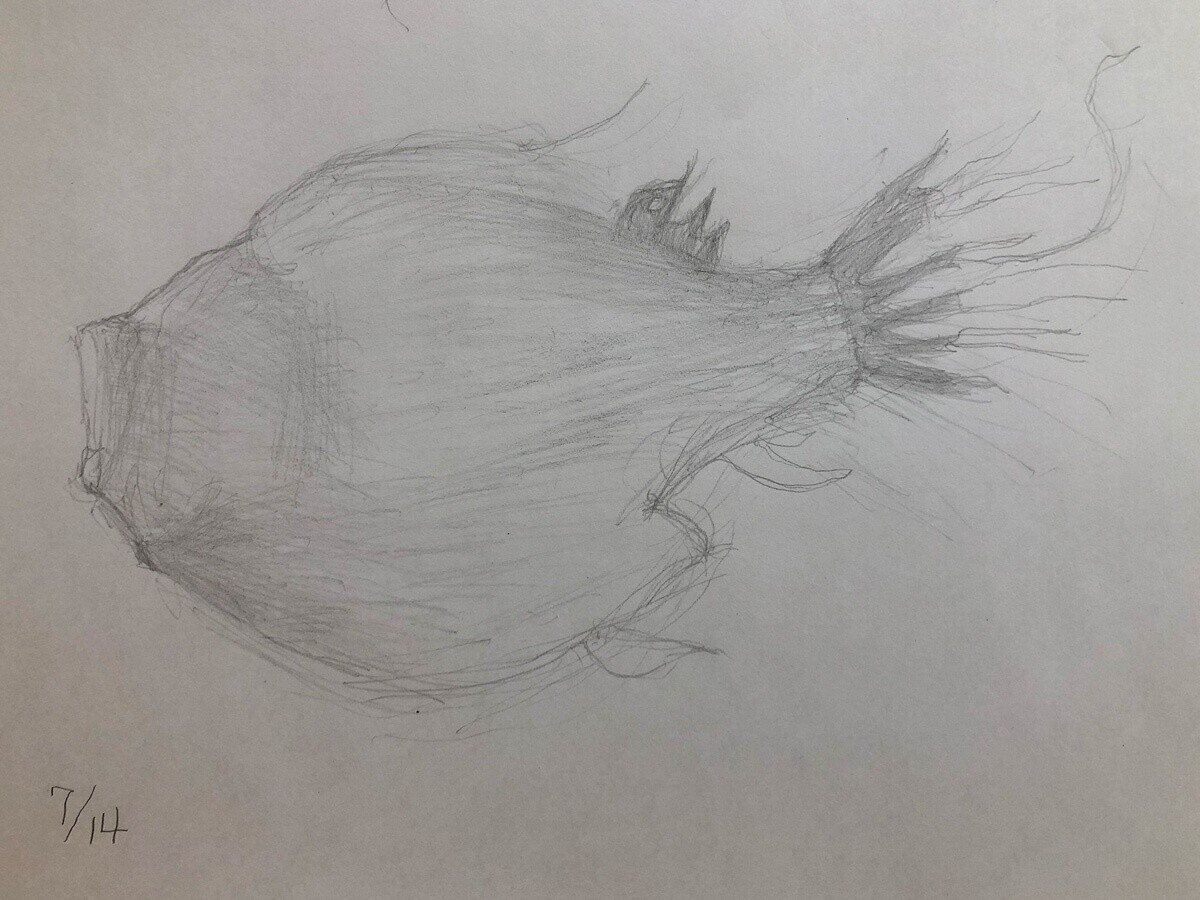

7月14日- 18日

ビワアンコウです。複雑な形に挑戦!

この魚は水深200m〜400mの深海に暮らす魚で、雌は体長最大120cmになるのに対し、雄はなんと最大でも15cmにしかなりません。

これは雌のビワアンコウ。そしてお腹から、チョロっと出たヒレのようなもの。これはオスです。

歴然とした体格差のあるメスとオス。ちっちゃなオスはどう子孫を残すか?

それはメスを見つけたらしゃぶりつく。そしてオスはメスに噛み付いた口元からメスと同化し、子孫を残すそうです。

オスはメスと同化していく時、何かを思ったりするんですかね?

「神よ、なぜ貴方は生物をメスとオスに分けてたのですか?」とか。

さらに詳しく知りたい方はNational Geographicへ。

話をスケッチに戻して、今回、気がついたこと。左手は右手に比べ、手首が少し硬いようです。なので、手首をへし曲げて描く時、指先の動きも連動して動きが硬くなります。

7月17日

前頭葉のサイズに気をつけて描きました。

7月19日- 22日

シマゾイです。東京のスーパーでは見かけない魚ですが、煮付け、唐揚げ、塩焼きなどで食べるのが美味しいそうです。

背びれの形が恐竜っぽい魚なのですが、なんだかスーパーサイヤ人っぽくなってしまいました。スーパーシマゾイということにしましょう。

歯を食いしばって泳いでいます。泳げシマゾイくん!

7月23日- 26日

ツノダシです。黄・黒・白の3色で彩る魚です。カラフルな魚を見ると、南国へ行ってシュノーケリングしたくなりますね。

目が難しい。目をストライプの黒と同化させるのがポイントなのですが、目つきの悪い魚にも見えてしまう・・・

ツノダシのお味は?調べてみると「筋肉は少なく、水分多め、少し臭みがあり、旨味はない」

う〜ん。無理に食べることはないですね。和やかに鑑賞しましょう。

7月27日- 30日

魚図鑑を図書館へ返却したので、メガネを描きました。

特に細かい描写が苦手な左手。1日目を描き終えて、レンズの角度や大きさに修正が必要だと気がつく。修正は手間がかかるけれど、それをやっておかないと先へ進むほど気持ち悪くなるから、しっかりやっておこう。

パソコンでは修正前の画像を保存しておけるけれど、アナログはそうはいかない。

図鑑で写真を見て描くのも楽しいけれど、やっぱり実物を見て描くのはいいですね〜。

7月31日のスケッチは8月の左手に掲載します。

感想とまとめ

左手でのスケッチ練習を始めて2ヶ月、集中スイッチが入り易くなった気がします。そして、実験実施前と比べると、日常でも左手が使えるようになった!

例えば、お米を研ぐとき、お風呂掃除をするとき、左眉毛を描くとき(アイライナーはちょっと早いかな)など、非常に便利!!

今だったらベスト・キッド(Karate Kid)のミヤギ 先生の修行も難なくこなせます。

Wax on, right hand. Wax off, left hand.

Wax on, wax off.