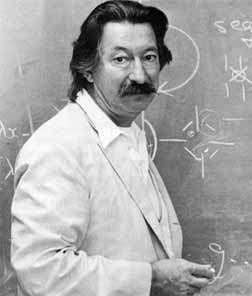

ジョゼフ・ワイゼンバウム

前回の投稿から時間が経ってしまいましたが…

友人から「もう少しテンポ良く投稿できないのか?」と突っ込まれてます。やはりブログは「短めの記事をできれば毎日」が読みやすいらしいそうで…指摘はもっともなんだけど、あの言い方がねぇ。悔し紛れに「今月中にこのシリーズを終わらせる」と啖呵を切ってしまいました。「#10月これやる宣言」に便乗します。それでは…

史上初の「AI倫理」論争を追って(2)

前回、現代のAI倫理研究者の間では、半ばバイブルのように扱われている書籍『Computer Power and Human Reason』を紹介しましたが、今回はその著者であるジョゼフ・ワイゼンバウムについて掘り下げます。

ちなみに、この本を書いた頃のワイゼンバウムは以前の写真より若かった…

同書には「強迫的なプログラマー(compulsive programmer)」との表現でハッカーが登場しますが、現代のAI倫理研究者たちの理解(書きぶり)から察するに、彼らハッカーにネガティブなイメージを抱いているようです。さらに「ワイゼンバウムも同じように彼らに対して嫌悪感を持っている」とのような思い込みがあるように見えるところに、僕個人は違和感を持っていると書きました。では…

ワイゼンバウムはハッカーについてどのように考えていたのでしょうか?

実は、その答えが載ってそうな書籍があります。2006年にドイツで出版された "Wo sind sie, die Inseln der Vernunft im Cyberstrom ?"(サイバーストリームの中の理性の孤島はどこにあるのか?:プログラム社会からの脱却)は最晩年のワイゼンバウムへのロング・インタビューを収録した書籍です。この書籍の英語版 "Islands in the Cyberstream: Seeking Havens of Reason in a Programmed Society" が2015年に出版されています。

目次は次のとおりです。同書はワイゼンバウムの事実上の回顧録のようで、取り上げられる話題は多岐に渡ります。

はじめに

私たちには選択肢があります

コンピュータの歴史について

テレビとインターネット

誰が責任を負うのか?

ベルリンでの幼少期

アメリカへの移住

異なることがチャンスであること

近くをよく見るために

理性の島々

無力感の幻想

理想と従順

イライザの現在

人工知能の神話

不滅のプロジェクト

人間と機械

誰が誰を理解するのか?

仮想的、相対的、混沌的

経験の価値について

コンピュータと芸術

自然科学と宗教

メディアリテラシーとは何か?

必要な時間をかける

コンピュータと学校

優先順位の設定

何をすべきか?

市民的勇気

索引

この書籍 ー 例えば、イライザの現在(Eliza Today)など ー を読むと、先のAI倫理研究者の説明とは少し違った印象を受けます。やはりチャットボットのコミュニティでの、創始者ワイゼンバウムの存在感は圧倒的なようですが、熱っぽく自作のチャットボットを解説する若いハッカーへの応対に四苦八苦するワイゼンバウムの様子に微笑ましく感じます。

ちなみに、この書籍(英語版)で特筆すべきところは、パデュー大学歴史学准教授のザカリー・ローブが寄稿したイントロダクションです。(オリジナルのドイツ語版にこの章が含まれているのかはわかりません)ローブによるワイゼンバウムのちょっと長めのバイオグラフィーは次の5つのサブチャプターに分かれており、ワイゼンバウムの悲劇的な幼少期、AI倫理に注目するようになった経緯、その後生涯に渡る一貫した主張を簡潔に説明します。

ベルリンからミシガン、マサチューセッツまで

イライザ

『COMPUTER POWER AND HUMAN REASON』について

責任の所在

ジョセフ・ワイゼンバウムの現在

特に冒頭の次の1節は、ワイゼンバウムの主張を端的に現しているように、僕は思います。

技術の潜在能力とその現実の姿との間は、非常に衝撃的なものとなることがあります。仕事をより簡単にすると約束するツールは人々を仕事から自動的に排除するために使用され、接続性を喧伝するデバイスはユーザーを孤立感に陥れ、人間を星々へと導く機械は人類に災厄をもたらす可能性のあるロケット運送システムの親戚です。テクノロジーの「逆説的役割」について主張したジョセフ・ワイゼンバウムは、この矛盾を雄弁に物語っています。「科学とテクノロジーの冒険は、私たちをまさに自己破壊の瀬戸際まで連れてきた…そして同時に、多くの人々には前例のない快適さと自己実現をもたらした。結果として、私たちの中には、それほど公平な取引ではないと考え始めている者もいる。」

テクノロジーの「逆説的役割」がもたらす矛盾を、ある種のバランスとして捉える思考法は、一部の過激なリベラリストの攻撃的な主張からは、かなりかけ離れた印象を受けます。ですが、そのわかりにくさ故に幾つもの誤解を招くのでしょう。(つづく)