プロ分けはGPA順じゃない!?【2024年度プログラム配属ボーダー調査結果報告】

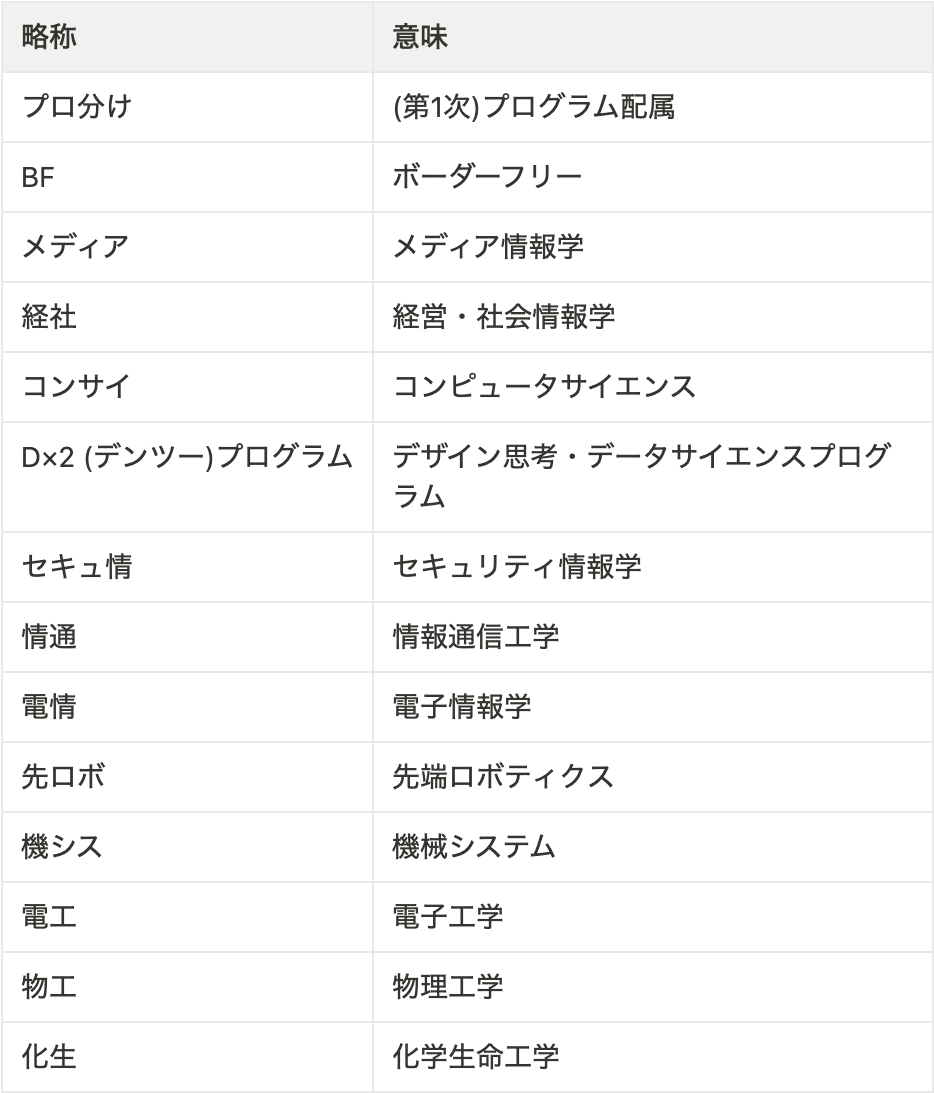

この記事では、以下の略称が用いられています。

はじめに

プログラム配属ボーダー調査にご協力いただき、ありがとうございました。

まだ、回答していない23年度入学生がいらっしゃれば、ぜひご協力ください。

この記事に掲載されている調査への回答や結果、考察の内容等の正確性は保証できません。

プログラム配属の制度については、必ず最新の大学側発表の情報を参照するようにしてください。

また、この記事には我々の仮説が含まれていますが、あくまで可能性程度に捉えていただければ幸いです。

この記事はアクセル(@accel_uec)とえぴた(@epita__1)の共同執筆です。

調査方法

今回のボーダー調査では、Google Formsを使用して、「入学形式」「所属している類」「2年前期までのGPA」「志望プログラム」「配属プログラム」を調査した。

回答は1回までに制限し、回答できるのは電気通信大学生のみとした。

すでにプログラムに配属されている学生についてはGPAや配属プログラムなどを尋ねずに調査対象から除外し、回答はボーダーの判定に用いないようにした。

電気通信大学生のみ回答できるようにするため、Googleアカウントへのログインは必須とした。ただし、回答者のメールアドレスや個人を特定できる情報は収集していない。

2024/10/12までに、188件の回答をいただいた。

類ごとの回答者数を見ると、1類が58人、2類I科が25人、2類M科が19人、3類が78人であった。

調査結果(Ⅰ類,II類)

それでは早速結果を見ていこう。Ⅰ類、II類のボーダー調査結果は以下の通りになった。

Ⅰ類

メディア情報学

配属最低GPA:2.2222

配属落ち最高GPA:2.1017

経営・社会情報学

配属最低GPA:2.2031

配属落ち最高GPA:2.1111

情報数理工学

BF

コンピュータサイエンス

第1希望:BF

第2希望

配属最低GPA:2.0179

配属落ち最高GPA:1.96

デザイン思考・データサイエンス

第1希望:BF(定員と志望人数により判断)

第2希望:不明(定員残り1名)

II類Iエリア

セキュリティ情報学

配属最低GPA:2.0909

配属落ち最高GPA:1.9524

情報通信工学

第1希望:BF

第2,3希望:不明

電子情報学

第1希望:BF

第2,3希望:不明

II類Mエリア

計測・制御工学

BF

先端ロボティクス

配属最低GPA:1.88

配属落ち最高GPA:1.7879

Ⅲ類プロ分けのGPA逆転現象

配属はGPA順ではない?

さて、この記事はここからが本題である。

Ⅰ類、II類と同じようにⅢ類のボーダーを分析していたのだが、Ⅲ類だけにおかしな現象が起こっていることに気づいた。

上の画像は、光工学が第1希望の方のGPAと配属結果をまとめた結果の一部である。

GPAが1.7966以上の方は全員光工学に配属されているのだが、希望順位が同じであるにもかかわらず、落とされている方よりもGPAが低い方が光工学に配属されているのである。

このような現象は機シスの配属でも起こっていた。

以前より、GPAが極端に低い方が第1希望のプログラムに配属されるという現象が起こっていることは知っていたが、そのような層と高い方の「ボーダー」の間にいる方の第1希望が通るという事例は聞いたことがなかった。

このような方たちは我々のリア友にも何人か存在し、事例が複数存在する以上、フォームへの入力ミスとは考えづらい。

また、「科目毎にGP値の傾斜がついている」「再履の有無やその数、特定の科目の評定によってGPAとは独立した条件で配属に有利/不利になる」といった説は過去のボーダー調査等によって否定されている。

そこで我々は、当たり前のように共通認識となっていた「希望者が定員を超えた場合、GPAが高い人から順に配属される」という配属方法そのものを疑い、新たな仮説を提起することにした。

新たな仮説

その仮説、「複数ボーダー説」について説明しよう。

我々は、Ⅲ類のプログラム配属において希望者数が定員を上回った場合、以下のような手順で選考していると予想している。

希望者全体を複数のグループに分ける

グループ毎に定員を定める

それぞれのグループの中でGPA上位者から順に配属していく

つまり、Ⅲ類ではプログラムに配属されるGPA帯に”溝”が存在するのである。

この仮説を認めれば、上記すべての現象の説明がつく。

また、「選考を行う側が各プログラムの学生の成績分布を意図的に調整している」とも言えるであろう。

調査結果(Ⅲ類)

以上の仮説を踏まえて、Ⅲ類のプログラム配属ボーダー調査の結果を見ていこう。

機械システム

上のボーダー(配属されるための十分条件)

配属最低GPA:1.83

配属落ち最高GPA:1.8000

中間層のボーダー

GPA1.47→配属ならず

GPA1.4286→配属

GPA1.28→配属ならず

下のボーダー

GPA1.28→配属ならず

GPA0.8000, 0.5000→配属

配属下限不明

電子工学

配属最低GPA:2.0968

配属落ち最高GPA:2.08

機械システムや光工学で起こっているような現象は見られなかったが、同様な現象が起こっている可能性は否定できない

光工学

上のボーダー(配属されるための十分条件)

配属最低GPA:1.7966

配属落ち最高GPA:1.339

中間層のボーダー

GPA1.3000→配属ならず

GPA1.14, 1.13→配属

配属下限不明

下のボーダー

不明

物理工学

第1,第2希望:BF

第3希望

配属最低GPA:1.62

配属落ち最高GPA:1.5909

化学生命工学

BF

傾向の分析と考察

Ⅰ類

戦略の転換点<J専攻>

経社は例年と比較して大人気であった。

原因は複数考えられるが、同専攻同類の研究室ならプログラムを跨いで配属を希望できることや、メディアよりも経社の方が例年のボーダーが低いことを利用した「経社出し戦術」が十分に浸透してきた証拠であるとも言えよう。

また、後述する新プログラムの設置に伴う定員削減も若干は影響していると見られる。

メディアは大人気だった2021年度をピークにボーダーが下がっており、今年も昨年度よりボーダーが低くなっていた。

これら2つのプログラムのボーダーは年々接近しており、遂に今年、両者のボーダーがほぼ一致した。

これは、「J専攻に行くための経社出し」は戦術としてほぼ成り立たなくなったということを意味する。

このままいけば、来年にはメディアと経社のボーダーが逆転しても不思議ではない。

新プログラムについて

今年からⅠ類に新たに設置されたD×2プログラム。J専攻のプログラムであるため、「経社出し戦術」のようにメディアの代わりにここへ希望を出すこともできる。

このような方々によってこのプログラムが人気になるのではないかと予想していたが、今年は第1希望BFという結果になった。

これはボーダーが未知であったことや、修士まで一貫した他とは違う教育体系を取っていることもあって、純粋にD×2プログラムを希望する学生以外は希望を出しづらかったことが原因と考えられる。

D×2プログラムは他とは一線を画すユニークなプログラムであるため、来年度以降はボーダーが発生するであろう。

ただ、データ不足で具体的なボーダーは読めないため、来年度以降のボーダー調査によって傾向を探る必要がありそうだ。

I専攻の希望の出し方

一方で、I専攻の2つのプログラムは例年通りの結果となった。

これらは第1希望で出せば、GPAを問わず配属されそうである。

なお、コンサイの第2希望のボーダーは2.00前後と狭き門である。

メディアor経社第1希望でこれらのボーダー付近にいる方が第2希望コンサイで出すのはアリだと思った。

II類Iエリア

不動の人気、セキュ情

セキュ情のボーダーは例年2.0±0.1程度であり、今年もその範囲に収まった。

2021年度のように人気になる年もあるが、それも考慮するとセキュ情への配属はGPA2.4以上が安全圏だと言えよう。

また、ボーダー付近のGPA2.0前後は学年全体のGPA分布のボリュームゾーンでもあるため、勝負に出るならGPA1.90以上は欲しいところである。

情通と電情

情通と電情は第1希望では共にBFであったが、データ不足で第2希望以降のボーダーはわからなかった。

大学発表の第1希望者の人数は電情の方が多く、得られた回答では情通よりも電情の希望順位の方を上位にしている方が25人中17人いたため、今年は両者の中では電情の方が人気であり情通がBFであった可能性があるが、確証は持てない。

II類Mエリア

II類Mエリアのプログラム配属は2択なので、勝負しない理由が無い。

今年も先ロボに人気が偏っており、例年通りボーダーは2.0を切っていた。

過去のボーダー調査を見ると、先ロボのボーダーは例年1.8〜2.0程度であると考えられる。

先ロボを目指すならGPA2.2が一つの目安となるだろう。

Ⅲ類

機シスと電工

昨年と同じく今年は電工が一番人気となり、かつての機シスのようなポジションとなった。

一方で、機シスの人気も未だ根強い。ここ数年のボーダーの変動が激しいため、機シスへの配属を目指すならGPA2.0〜2.1以上を取っておきたい。

「複数ボーダー」は他プロでも?

光工学の第1希望者の人数は、定員を超えていたとみられる。

今回はデータ不足でボーダーは見えなかったが、GPA逆転現象が機シスと同様に起こっていることは確認できた。

このことから、同様の現象はⅢ類の他プログラムへの配属でも起こっている可能性があると考えられる。

BFのプログラムについて

今年の物工は第2希望までBFであり例年と比べても不人気であった。

電工と機シスに希望者が偏った結果とも言えるであろう。

また、化生は例年通りBFであった。

仮説に基づいたプロ分け戦術についての考察

上述の仮説通りに配属が行われているとすると、Ⅲ類の人気プログラム志望のGPA1台前半の方の立ち回りには一考の余地が生まれる。

プログラム配属のことのみを考えれば、ボーダーを目指して力任せにGPAを上げるのが最適解であるとは限らないのである。

例として、2学期終了時点でGPA1.4250、機シスが第1志望である架空の学生Aについて、今年のケースで考えてみよう。

今年はGPAが1.28よりも大きく1.47よりも小さい範囲のどこかに、GPAが1.8に達していなくても機シスに配属されるGPAの範囲があったと考えられる。

実際、GPA1.4286の方が機シスに配属されているため、Aは元のGPAをキープすれば機シスに配属される可能性が高い。

ただ、例年の機シスのボーダーはこれよりも高いため、従来の共通認識に従って考えればAは当然GPAを上げようとするだろう。

しかし「複数ボーダー説」の考え方で見ればこの行動は裏目に出ることがある。

GPAを上げた結果運悪く下図の”溝”の部分に入ってしまうと、機シスに入れなくなってしまうことがあるのだ。

理想は一番上のグループのボーダーを超えるGPAを取ることであるが、そこに届かない場合は、溝を回避するようにGPAを調整して志望するプログラムへの配属を狙うのも戦略の一つとして考えられる。

勉強しないための言い訳として使われる「戦略的落単」という言葉があるが、将来的には「次落としたら留年確定の再履修を抱え、以後の負担が大きくなるリスクを抱えてでも、あえて落単することでGPAを調整する」という「攻め」の意味でも使われるようになるかもしれない。

ただし、一番下のグループで配属を狙うとほぼ必然的にどれかの科目を落単しなければならないため、留年のリスクは上がる。

こうなってしまっては、希望のプログラムに配属されて喜ぶどころではなくなるだろう。

また、中間層のグループで配属されるGPAの範囲は、今年の機シスの場合最大でも1.28〜1.47と非常に狭い。

さらにこれは毎年変動する可能性があるので、狙ってここに入るのは難しいであろう。

いずれにせよ、GPA1台の方は一番上のボーダーを目指すだけでなく、この”溝”やその間にある配属ゾーンのことも考慮した立ち回りをする必要がありそうだ。

グループ分けや定員の決め方の基準、本当にグループの中でGPA順に取っているのかどうか等まだまだわからない部分は多い。

また、このような現象は今回はⅢ類以外では見られなかったが、Ⅰ類やII類でも起こっている可能性も否定できない。

これらの調査や、仮説の検証は来年度以降のボーダー調査に任せることにする。

総評

絶対評価は落とさず確実に取ろう

メディアと経社以外の全てのプログラムはボーダーがGPA2.0前後に収まっており、all良+数科目優を目指す戦略(※)はほとんどのプログラムに通用することがわかった。

プログラム配属のことのみを考えれば、志望プログラムが決まっていないうちはGPA2.0 overを目指すのが良さそうである。

(※)terry様の記事にて提唱されたプロ分けにおける戦略の一つ。他の科目を捨てて無理に秀を狙いに行くよりも、苦手な科目を絶対評価の最高評価である良に抑えつつ、得意な科目で優を狙いに行く方がリスクが少なく安定しているため、おすすめ。秀を取るには上位10 %に入る必要があるが、優を取るには上位40 %に入ればよい場合が多い。偏差値にして約52.53である。

terry様の記事はこちら↓

類分け廃止の影響について

今年度のプロ分け対象学生より類分けが廃止されており、GPAが比較的高い学生のⅠ類への偏りは小さくなると予想されていた。

しかし実際に類毎のGPAの偏りに変化があったかどうかはわからず、ボーダーの変動に影響を与えているかどうかもわからなかった。

ただし、メディアのボーダーは下がっており、電工と機シスのボーダーは上がっているため、類分けの廃止がボーダーに影響を与えた可能性はある。

また、入試方式による配属の違いはみられなかった。

GPA分布の変化について

大学発表の資料(学内限定公開)によれば、GPAのモードおよび平均は例年1.8程度であったが、今年は2.0程度まで上昇している。

ここはちょうどGPA分布のボリュームゾーンかつ人気プログラムの配属ボーダーに近いため、我々は全てのプログラムのボーダーが0.1〜0.2程度上昇すると予想していた。

しかし実際には全体的なボーダー上昇はみられず、意外な結果となった。

全体的なGPA分布の変化は、ボーダーには影響を与えづらいのかもしれない。

まとめ

J専攻に行くための経社出し戦術はもう使えない

Ⅲ類の一番人気のプログラムは電工になったが、機シスの人気も未だ根強い

Ⅲ類では一番上のボーダーに届かなくても希望するプログラムに配属されることがある

all良+αを目指す戦略はほとんどのプログラムに通ずる

類配属の廃止やボリュームゾーンのGPAインフレがボーダーに与える影響はプログラムの人気度による変動に比べて小さい

おわりに

あらためて、調査にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

もしボーダー付近のGPAで調査に回答されていない方がいらっしゃいましたら、ご協力お願いします。

この記事での主張は、あくまでも仮説であることを念頭に置いていただけると幸いです。

拙い記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

10/10 追記

「傾向の分析と考察」の「Ⅰ類 新プログラムについて」において「D×2プログラムの学生はメディアの研究室に入れる」という意図の文章を掲載しておりましたが、ご指摘により実際には不可能であることがわかりました。

お詫びして訂正いたします。 電通大公式ページの情報理工学域の紹介(https://www.uec.ac.jp/education/undergraduate/)によればD×2プログラムもメディアおよび経社と同じJ専攻のプログラムですが、この中でもメディアと経社は「J系」、D×2プログラムは「D系」と呼ばれる区分に分類されており、研究室配属では配属先として原則同じ系のプログラムの研究室しか選べないルールになっています。

より詳細な情報については、大学発表のものをご参照ください。

最も正確で、信頼できる情報源です。

また、プログラム配属について大学側から説明を受けているであろう、23生以降の方々に聞いてみるのも良いかもしれません。

参考文献

傾向の分析に使用させていただいた過去のボーダー調査

2023年度

なう(2023/10/02 17:05:15)

— U10(Yuto) (@Yutonewuec22) October 2, 2023

大学が始まったので出しておく。

経営社会に関しては法学が関係しているとして結論付ける。(根拠なし)

よってボーダーは2.185±0.005としよう。

この調査での第1希望ではMICS、情通、電情、計測制御、機シス、物工、化生はボーダーフリーだった。 pic.twitter.com/zUgIfTqRWq

2021年度

2020年度

デザイン思考・データサイエンスプログラムの定員のソース

https://daigakujc.jp/universiy_00169_contents_03_01336.html