東京都写真美術館 展覧会3つはしご

さいしょに

恵比寿の東京都写真美術館に行きました。東京都写真美術館には展示室が3フロアあります。そのほか、図書館と映画館も併設しています。

今日は、展示室3つで開催されている展覧会をはしごしてきました。

お供はいつものように、中学二年生の娘です。

彼女は昨日学校が休みだったので、部活の友達とお台場のジョイポリスに出かけ、散々はしゃいで疲れはてて帰ってきて、一晩寝ても疲れが取れない様子で、展覧会に行くコンディションとしてはいささかスタミナが不足しているようでしたけれど…。

今回も写真はずぶの素人である私がどのように感じ取ったかを素直にレポートしていきたいと思います。

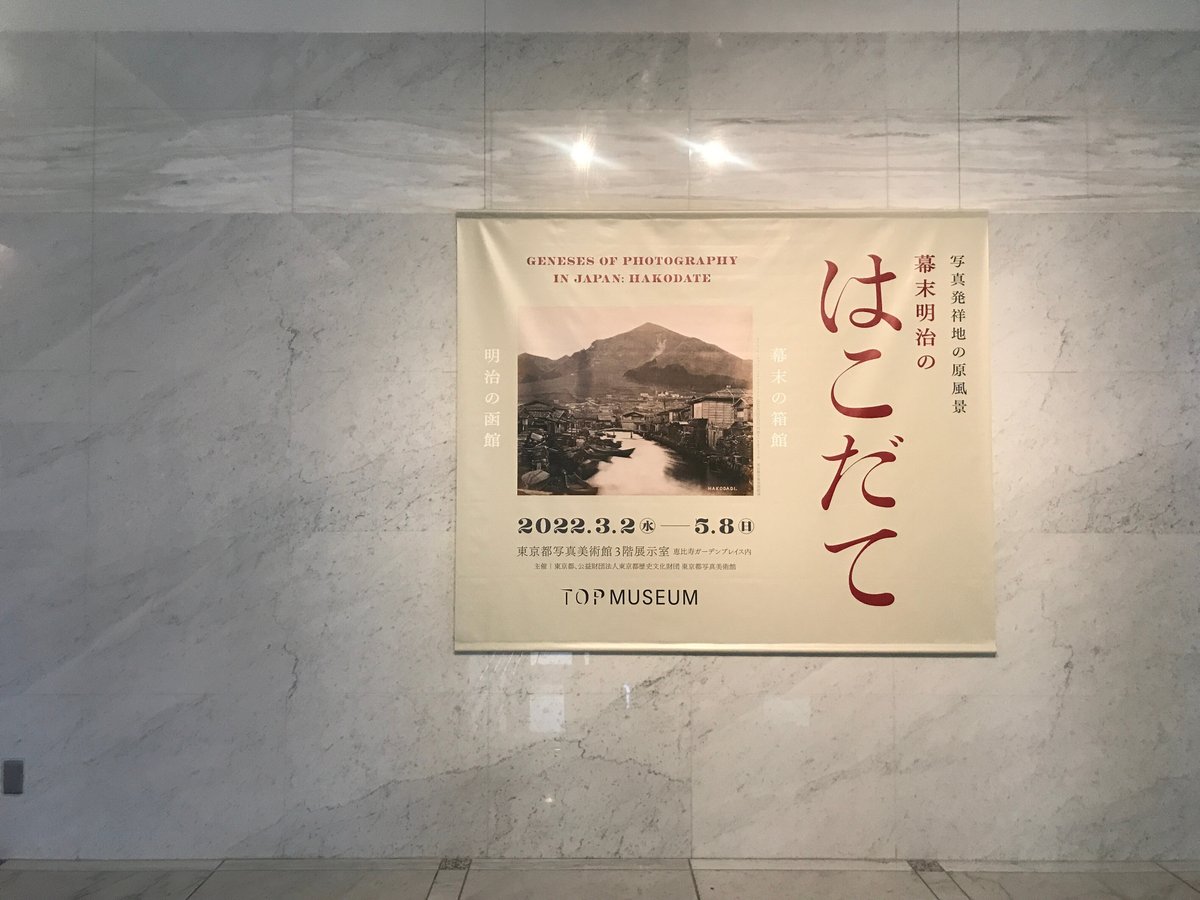

1.写真発祥地の原風景 幕末明治のはこだて

展覧会のWebページはこちらです。

文明開化とは

日本初のカメラマンは伊豆国出身の下岡蓮杖であり、最初の写真館は彼が横浜に開いたものだそうです。彼に写真の手ほどきをしたのはアメリカ人カメラマンのジョン・ウィルソンでした。

東京都写真美術館は「写真発祥地の原風景」と銘打った展覧会を以前にも開催していて、その時は長崎が取り上げられました。長崎に写真をもたらしたのは、スイス人のピエール・ロシェやイタリア人のフェリーチェ・ベアトだったそうです。

「写真発祥地の原風景 幕末明治のはこだて」は、「写真発祥地の原風景」シリーズの第二弾にあたります。

函館、当時は箱館と書いたそうですが、この地に写真技術をもたらしのはロシア人でした。

写真発祥の地が、ここに書いただけでも横浜、長崎、函館、と3つも出て来ました。長年鎖国していた日本に、開国前後であっちからもこっちからもどっと西洋の文化が流れ込んできた様が想像できます。

展示の様子

写真撮影は基本的にOKです。フラッシュは禁止です。

非常にコンディションの悪い古い資料については、劣化防止のためか、撮影禁止となっていました。

コンディションが悪くてもレプリカではなく本物を展示してくれていることはありがたいです。

展示は、日本画で描かれた「なんとか真景」とか「なんとか八景」といった絵図と、その土地を取った写真が並べられ、それらを見比べたり、映し出された風物にいちいち感心したり、なかなか見ごたえのある展示になっていました。

古いカメラも展示されていました。昔はカメラのことを暗箱と言ったそうです。確かに暗い箱ですね。英語にするとブラックボックスでしょうか。箱の中身も姿が映し出される仕組みも謎めいていて、写真を撮られるひとの中には魂を取られると考える者もいたと言いますよね。

文化・風俗の貴重な資料

これだけ古いと、カメラマンの技術云々や芸術性云々ではなく、当時の文化・風俗の貴重な資料として興味深いですね。

例えば、ロシア正教の教会や司教の写真を見ると、ロシアと北海道の距離がいっぺんでわかります。

鉄橋の写真を見たときには、

『明治時代のような昔でも鉄道を渡らせるために鉄橋がかかっているとは、鉄を構造に使用できる技術があったんだなぁ』

と思いました。

でも考えてみれば、木の橋に汽車を走らせ、重さと振動に耐え続けさせるなんて、そっちのほうが怖いことなのかも。

ここで言いたいのは、

この目で見ないとやっぱり、人はわかっているようでわかっていないのだ、ということです。(私だけかしら)

百聞は一見に如かず、ですね。

明治時代はこのように写真が残っていますから思い込みを訂正することもできますが、例えば平安時代のことなんか、絵巻物でしか知らないので、もしこの時代に写真があったら、ずいぶん思っていたのと違うことがあるんじゃないでしょうか。

印象に残ったこと

家々の屋根に瓦が葺いていなくて、板葺きに風で飛ばないように石がのっけてありました。決して豊かではないですね。

アイヌの人々の写真もかなり多かったです。今ではすっかり減ってしまいましたが、当時は大勢のアイヌ人が北海道で暮らしていました。

小学校の全校生徒の集合写真も興味深く見ていました。

女子生徒が男子生徒の半分以下の人数で、やはり時代を感じます。

この写真を撮った人は、まさか150年後に展覧会で展示され、「女が少ない!」なんて感想を持たれることになるとは、想像していなかったんじゃないでしょうか。

こういうのを見ると、形あるものを遺すことのロマンを感じます。

氷切りの写真が連れて行ってくれた場所

私は北海道ならではの風物、氷を切り出しに行っている写真が気に入りました。

下は大沼で氷を切り出している様です。大沼は今は国定公園になっています。奥に見えている山は駒ケ岳です。公園のホームページには写真と同じアングルの写真写真があります。(ワカサギ釣りもできるらしいですよ)

次は、皆さんもご存じ、土方歳三ら新選組最期の地、五稜郭。ここでも氷伐が撮影されています。

向こうに見えている山、何だろうって、さんざん検索しました。Googleマップでは五稜郭のお濠にボートで入って撮影したストリートビューがあって、一面桜の花びらで美しかったです。

最終的には、これが函館山だということを突き止めましたよ!

執念で。

知っている人にとってはなんでもないことなのでしょう。しかしなにぶん、山に関してもずぶの素人、冨士山以外の山の見分けがつきません。

更に、Googleマップのストリートビューで、五稜郭タワーの上にあがることができて、函館山が見える方角を確認できました。

橋と、お濠の向きと、函館山の見え方からすると、たぶん、こんな位置関係じゃないでしょうか。

カメラマンが五稜郭にいて、高くなっているところから凍てついたお濠で氷を取っている人々を撮影している。カメラマンは遠景に函館山が映りこむのも計算していますね。

誰でしょう?

このカメラマンは田本研造という名前。

調べてみたら、とても有名な写真を遺した人です。

土方歳三が函館で撮った洋装で椅子に座った写真、見た事がある人は多いんじゃないでしょうか。あの写真の土方歳三はとてもハンサムで立派でしたよね。あれを撮ったのが田本研造でした。

田本研造は、箱館戦争の頃に幕末の藩士たちの写真を撮り、その後は北海道の開拓事業の写真を撮りました。明治維新後古い建造物は取り壊されてしまいましたから、彼を始め幕末・明治初期のカメラマンたちの写真は今、貴重な資料となっています。

田本研造は、何を思ったでしょう。

自分は今、かつて撮影した土方歳三が生涯を終えた地に立っている。世は平和になり新しい時代の息吹に満ち、今、氷切りする人々を写真に撮っている。

時代の瞬間、瞬間を切り取って。

その脳裏にちらりとでも、自分の写真がきっと人類が続く限り半永久的に保存される資料になる、なんて予感が浮かぶこと、あったかしら。

一枚の氷切りの写真から想像が膨らんで、家に帰ってからもGoogleマップや観光ガイドをたくさん見て、楽しい時間を過ごすことができました。途中からは娘も加わって、一層楽しくなりました。

すっかり函館にくわしくなった気分。

今度は実際に函館に行って、カメラマンたちが立った場所にこの足で立ち、見比べてみたいな。変わらない駒ケ岳や函館山。観光地になっている大沼や五稜郭。そしてかつて貧しかった町がきっと豊かになって、その屋根の向こうに、台場跡を眺めたいな…。

※文中使用している地図は、OPENSreetMapからのものです。Googleマップは著作権に抵触するためスクリーンショットとしては使用していません。調べるときにはたくさん使いました。

2.光のメディア

「はこだて」でかなりボリュームがありましたから、もうおなか一杯になった方は、気を取り直して、コーヒーとクッキーを取ってくるなど、少し休憩でもはさんで、お読みいただければと思います。

展覧会のWebページはこちらです。

TOPコレクションとは

東京都写真美術館は収蔵作品のなかから「TOPコレクション」として定期的にテーマを決めて展示を行っています。

例えば2020年には「TOPコレクション 琉球弧の写真」、2019年には「TOPコレクション イメージを読む 写真の時間」が開催されています。

東京都写真美術館には常設展というものがないので、TOPコレクションこそ最も東京都写真美術館の神髄に触れる機会なのだと思います。

そして「光のメディア」とは、パンフレットによると、写真を単なる記録媒体ではなく、光で描いた芸術として表現した作品を集めた展示とのことでした。

バーバラ・モーガン、マン・レイ、W・ユージン・スミスといった写真家たち29人の作品が並んでいました。

撮影NG

撮影は残念ながら全面的にNGでした。多数の権利者がいて、著作権の問題をクリアできないのでしょうか。

とても残念です。

一度どこからかカシャ!というシャッター音が聞こえたのですが、黒いスーツの監視員の女性がものすごい速さで注意しに行っていました。「逃走中」のハンターのような動き。皆さんルールを守りましょう。守らないと……怖いです。

楽しみ方

さて、多くの人々の作品が集まっている、とお話ししましたが、そのため、すらすらーっと見ていくのは難しい、同じテーマで集めたと言っても、かなりフリクションがあるな、と思いました。

そしてどれも、濃く力強い印象で、事前にホームページで見ていたのとは全く違いました。

それはたぶん、どの作品も良いものだということなのだと思います。

一つ一つまったく違う世界が映し出されています。じっくり、時間をかけて、行きつ戻りつしながら見るのが良い過ごし方ですね。

私は残念ながらいっしょに行った中学生の娘が前日の遊び疲れで余裕がなかったため、あまり長々と見ることができませんでした。普段の娘は気に入った作品を気が済むまで見るようなタイプなのですが、この日は「全部目に入れた」というところがゴールになってしまっいたのかもしれません。それでもずいぶん心に残ったようですよ。

3つの展覧会をはしごして、TOPコレクションこそは、時間配分を多めにすべきだな、と思いました。

そして、作家ごと、いえ、作品ごとに感じるフリクションを自分の中でじっと見つめ、想像し、思い出し、時に調べて、解き明かしながら進んでいきたいです。

私ごときが苦言を呈するなんておこがましいですが、撮影OKだった他の2つに比べて追体験が少なく、思い返して話をしようと思っても自分というメディアを通したものしか見えず、次第に自分自身で上書きされてしまってみえなくなるなぁ…というところはありました。

次回はTOPコレクションだけ再入場して2回見ることにするかもしれません。

ど素人が選ぶ、ベスト3

娘は、展示も一緒には見て回らずさっさと先に行ってしまいます。スマホを持たせてもらっていないから、写真が撮りたいときは「これ撮って」と話しかけて来るのですが、この展示は撮影禁止のため全く別行動。

やれやれ。思春期、という感じです。

そんな中でもいくつか、娘がわざわざ私の姿を見つけて話しかけてきた作品がありました。それらは私も気に入ったものでしたので、ここで紹介したいと思います。

3位

W.ユージン・スミス(W.Eugene Smith) 楽園への歩み(The Walk to Paradise Garden )

有名な作品ですよね。3歳くらいの女の子と、1歳年上くらいの男の子が茂みの中に入っていく後ろ姿を映したものです。かわいらしく、またふたりの手足から緊張と興奮が伝わって来る様もほほえましい写真です。

W.ユージン・スミスは水俣病の写真でも有名ですね。最近はジョニー・デップが主演で映画にもなりました。

2位

マイナー・ホワイト(Minor White) 窓枠の白昼夢(Windowsill Daydreaming)

光の反射のいたずらで窓枠近くの床に生まれた光のオーブのようなもの。美しい作品です。私はマイナー・ホワイトの『納屋2棟』という作品も印象に残りました。

1位

ポール・カポニグロ(Paul Caponigro) 走る白い鹿(Running White Dear)

これは、題名通り鹿が走っている写真なのですが、私は非常に怖いという印象を受けました。うっそうとした森の木々を背景に、夜なのか暗闇を走る鹿の群れは白く光っています。何の種類の鹿なのか判別がつかないほど、被写体ブレして、夢に見て喉が渇いて目が醒めるような、幻想的な光景です。

(順位は私の好みと第一印象だけで付けています。時代的な価値や技法、込められたメッセージ等とは関係なく選んでみました。)

素人なりに思うのですが、芸術性の高い写真として評価されている作品は、「わぁ、ここに行ってみたいなあ」ではなく、逆で、こんなところに自分が身を置いたらとても精神が正常ではいられない、と思うようなものばかりではないでしょうか。

絵画もその傾向がありますが、写真のほうが一層割合が高い気がします。

皆さんはどう思われますでしょうか。

3.本城直季 (un)real utopia

今回3つの展覧会をはしごしたわけですが、当初のお目当てはこちら、本城直季さんの個展でした。

展覧会のWebページはこちらです。

本城直季さんのホームページはこちらです。

選んだ理由

『今年は毎月美術館や博物館に行こう』、と思っているので、時間のあるときにWebで企画展を探してカレンダーとにらめっこしながらどこに行くのか決めています。

その中でこちらの個展の予告を見かけて、本城直季さんを知ったのでした。

選んだ理由は、一緒に行く中学生の娘が好きそうだから。

本城直季さんの作風

会場は撮影OKでしたので、遠慮なく撮影してきました。

右側中央に私のシルエットや背後の展示作品がリフレクションしていますね。ミニチュアの世界に入り込んだ気分。

本城さんの作品はミニチュア風の写真がかわいらしくて、ときめきます。

でもこれはジオラマを撮影したわけではなくて、実際の風景を撮影したものなのだそうです。

私の感じたこと

子どものころから小さなもの、ミニチュアに心惹かれていましたが、大人のためのそれ、とでもいいましょうか……。この広い世界を自分のものにする方法のひとつが、世界をとてもとても極めて小さくして飲み込むことだ、ということを、子どものころから知っていたような気がします。本城さんの写真を見ていると。

小さな子どもはブロックだのなんだのすぐ口に入れて、危ないですよね。大人は片付けに追われます。でもなぜ口に入れるのかは、大人になるとすっかり忘れていますよね。実に45年ぶりくらいに、口に入れたい、という衝動を思い出しました。

食欲ではもちろんないんですよね。性欲のそれともまた違って。知的好奇心と所有欲がまだ脳じゃなくて体に対象を取り込もうとしているような。

口に入れるということは知ること。

口に入れるということは自分のものにすること。

小さくするということは口に入るようにすること。

……

どうやって撮っているの?

スマホのアプリでも、ジオラマ風に写真を加工することはできますね。使った方は多いのではないでしょうか。私もたびたび使っておもしろがっていました。本城さんの作品はどのようにして撮った、もしくは加工したものなのでしょうか。

パンフレットによると、『本城直季は、大判カメラの「アオリ」を利用して、都市の姿をジオラマのように撮影する独特の表現で知られる写真家です』とのことです。

大判カメラとは?と思いましたので、検索してみました。

大判カメラの『大判』とは、雑誌やポスターなどの大きく引き伸ばす必要がある写真を撮るためのカメラで、高解像度の写真が撮影できるものだということです。デジタルカメラの性能向上により、需要が減ってきているようですね。

蛇腹の部分を自在に動かすことで、通常のカメラとは違うフォーカスの写真が撮れるそうです。

こちらのサイトの説明がわかりやすかったです。ここでいう、『逆アオリ』という技法を使って撮影しているのでしょうね。

kenyaなどの作品群は上空から野生動物を撮影していますから、small planetのような都市の夜景を題材にしたもののように事前に計算が難しいように思います。技法を完全に自分のものにしているから、できることなのでしょうね。

東日本大震災に取材した写真

東日本大震災に取材した写真があったのも、良かったです。

というのも、私のような写真についてろくに知識がない者には、「かわいい!ミニチュアみたい!」で終わってしまう危険性があるとも思うんですね。よくわかってないものですから。

こうしてシリアスな題材を扱ったとき、かわいさは出て来ないんですよね。偽物っぽさがない。すごくリアルじゃないですか?

でも、やっぱり、『本城さんらしく撮ってるのだな』ということは、わからないながらも感じ取れて、そうすると、プールの写真とか、金閣寺の写真とかそういうキャッチ―な作品も、もう一つ深く見つめられる気がしました。

ミニチュアのようでいて、偽物じゃない。本物だとも感じる。

リアルを超えたリアリティがありますよね。

じっと見つめていると、細部からじわっとリアリティーが染み出て、目が痒くなる。

ぞわっとしたこころもち。

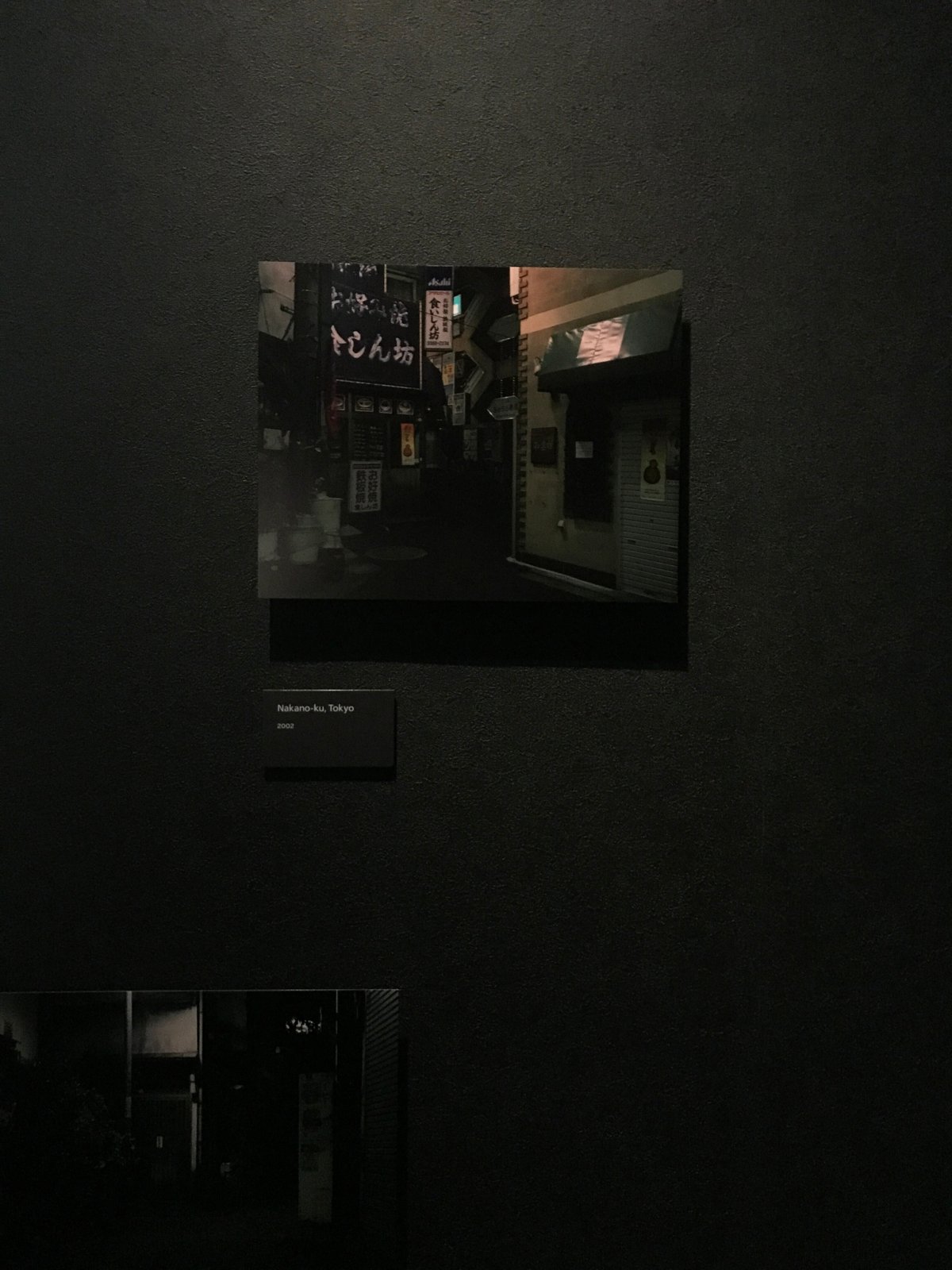

ミニチュア以外も

ミニチュアっぽくない作品もいくつかあり、チェキっぽいものとか、娘が夢中で写真を撮っていました。あと、light houseというシリーズではひとけのない夜の街に決して煌々とではなくわずかに灯る光のもとで撮った作品をすごく暗い展示室に並べてあり、暗がりに目を慣らすようにして写真を見るのが、面白い体験でした。

写真家自身の言葉

この展覧会用に収録された本城直季さんのインタビューがありましたので、公式のリンクを貼りますね。

優しそうで、飾らずお話しされる方でした。撮影方法についてもくわしく説明してくれていますので、ご興味のある方はぜひみてみてください。動画には実際にヘリコプターに乗り込んで撮影する姿も収められています。ヘリコプターのドアを外して乗っているんですって。怖いし寒いしプロペラがうるさいし、写真からは想像もつかないくらい苦労されて撮っているのだということもわかりました。

アナログで撮った写真とデジタル写真の違いについてのお話しも、面白かったです。簡単に撮れてしまうから、瞬間に対する集中のようなものがないというお話しでした。

写真家の話にはいつもそういう最後の奇跡というか、限界ギリギリで出て来る不思議な力、という話が出て来るような気がします。

土門拳さんも、鬼が手伝った仕事、という話をされていました。ごく最近ですと、同じく東京都写真美術館で開催された『記憶は地に沁み、風を越え』のインタビューで山元彩香さんも、もっとソフトな表現ですが、そのようなお話しをされていましたね。

(観に行きたい展覧会でしたが、病気の治療の関係で断念しました。行きたかったなぁ)

アナログ・デジタル以前にまず、カメラという機械を使って表現するからこそ、『表現できた』という体験はメカニックを超えた力を感じさせるのでしょうね。畏怖のような。

食レポ

ブルーシールアイスクリームで、さとうきびのアイスを食べました。さとうきび味って大好き。美味しいです。沖縄旅行を思い出す味。

娘はショコラクッキースワールをワッフルコーンで食べていました。

コーンだと奥までアイスクリームが詰めてあるのでお得だそうです(娘 談)

さいごに

展覧会を三つはしごするのは、なかなかハードでした。書くのも相当ハードでしたけど……。

時間がないとはいえ、こうして3つの展覧会を振り返ると、どれも興味深く刺激になりましたので、せっかく来たのだから見逃したくないな、と思います。

今後の予定を見ても、同時開催のプログラムはどれも魅力的なんですよね。

やはり、一日いるつもりでじっくり観ないと……。

混雑していなければ再入場可の場合もあるようなので、次回は受付で確認した上で作戦を練りたいと思います。

そして、今回プログラムは買わなかったのですが、文章を書くためにはあったほうが心強いですよね。

撮影OKだったものについてはキャプションも含めてしっかり撮っておけばいいんですが、全てを撮るのは難しいですし、展覧会を見ている間に考えていたことと、家に帰ってから追体験して書き出して思うことというのは、全然違っていたりするんです。これは素人ならではなのでしょうか。

今回おみやげには、本城直季さんの『ポストカードセット(32枚)』を買いました。カタログと迷いましたが、資料としてはカタログが良いんですけど、作風に会った媒体だなと思ったのはこの小さな定形外のサイズのポストカードでした。

帰りに恵比寿のアトレ西館の無印に寄って、絵葉書用のファイルを135円(セールで10%引きでした)で購入し、娘が一枚一枚を収めて、プライベートな画集が出来上がりました。

すっかり長くなってしまいました。

最終的に原稿用紙20枚以上の文字数になったので、展覧会ごとに分割しようとも思ったのですが、noteの複製の機能を使ったら画像がコピーされなくて、写真を入れ直すのを億劫がっていて恐縮なのですが、一旦このままUPしたいと思います。

時間のあるところで分割したいと思います。スマホでご覧の方、スクロールが面倒ですみません。

最期まで読んでいただいて、ありがとうございます。

今月はメトロポリタン美術館展も観に行く予定です。また遊びに来ていただけると、嬉しいです。