デ・キリコ展

フォトスポットが示唆するもの

東京都美術館の『デ・キリコ展』に行ってきた。

んー。夏になってから引きこもってるから、たまに外に出るとめちゃくちゃ暑い。(34℃)

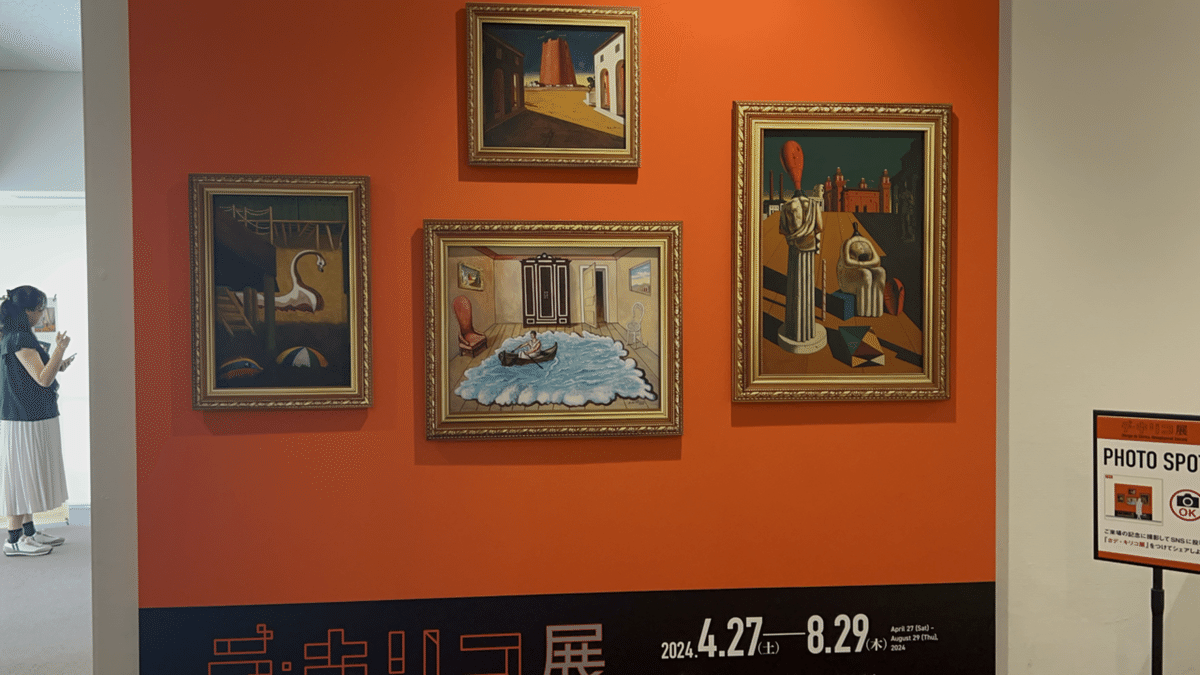

デ・キリコ展は全面的に写真撮影禁止。その代わりなのか、出口にはこのようなフォトスポットが用意されていた。

じゃあここに複製として掲げられている4枚の絵

白鳥のいる神秘的な水浴

バラ色の塔のあるイタリア広場

オデュッセウスの帰還

不安を与えるミューズたち

これらがこの展覧会を代表するものとしてピックアップされたものなのか?

それは疑問。

ポスターになっている『形而上的なミューズたち』が無いし。

そういう点で言うと、例えば物販で扱っている

B2版のポスターになっているもの

キャンバスに複製がプリントされたもの

A4ぐらいのサイズの複製(紙)

マグネット

に選出されている作品も、一貫性がない不思議な顔ぶれだったんだよな。

別々の人が選んでいるのか?

まあ、フォトスポットとか、物販とか、美術展のメインではないんだけど。

通りの神秘と憂愁

でもこの散漫な感じって、デ・キリコ展と銘打つからには絶対欲しいあの作品、必ず目玉になるべきあの絵が、不在だからじゃないのか?

って、憶測しちゃうな。

そう、『通りの神秘と憂愁』、言わずと知れたデ・キリコの代表作である。

見る者は日陰で目を開いている。

強い光に照らされた壁がそれを反射している。

こちらではないどこかへ。

ここからは見えないどこかへ。

光のアーケードと、暗がりのアーケード。そしてからっぽの貨車。

人体より大きい構造物は、

神がそれぞれ別々の機会にスケッチしたかのように、

異なる消失点を持ち、

奇妙な場所を作り出す。

落書きと片づけるには何かでありすぎる。

空間であり、また、時間である。

完全5度のような。

引き延ばされた悲鳴が、

あまりに薄く細く延ばされて、

美しい音色の糸になってキラキラ揺れているような。

そこは光が当たる道だ。

少女は髪がバラバラに乱れるのにもかまわず、

自分の回す輪を追いかけながら

平板な地平線に向かって走っていく。

何者かの大きな影が、彼女に近付いている。

私が初めてデ・キリコという画家を知ったのはこの絵によってだし、美術の教科書に載っているのもこの作品だ。

何としても持って来れなかったかったのか…

と思ってしまうけれど、

この作品、美術館ではなく個人の所蔵で、出て来ないものは絶対に出てこないのだ。

巨匠の代表作が個人所蔵だなんて悔しい限りだけど。

シュリーマンボーイズ

とはいえ、どれも素晴らしい作品ばかりで大満足の内容だった。

展示は年代ごとのテーマ、作風、モチーフの変遷をたどるものだったのだけど、「長生きはするものだなぁ」と90で亡くなるまで創作していたデ・キリコの人生の充実を感じることができたのが有意義だった。

特に、第一次世界大戦中に兵士として軍の病院(フェッラーラのヴィッラ・デル・セミナリオ)で軍務につきながら精力的に作品を作り出していたことに感服した。よほど精神的な強さがなければできないだろう。戦争で精神が壊れてしまったニジンスキーの例を見れば、そもそも芸術家が軍務につくなんてあってはならないことのような気がするのだけれど。

他に目を引いたのは、ギリシャ神話の題材の多さだろう。トロイア戦争がその大半を占めている。

ヘクトルとアンドロマケ(少なくともこの題材で4作品はあった)

オレステスとエレクトラ(オレステスはこの他にも2ds句品はあった)

パリスと馬

アキレウスの馬

オデュッセウスの帰還

アイアス

……

なるほど、イリアスとオデュッセイアか…

とすると、いくつかあった『考古学者』というタイトルの作品群、

あれはシュリーマン、もしくはシュリーマン的な存在を指しているんじゃないか?

シュリーマンは1890年に亡くなっている。デ・キリコが誕生した2年後のことだ。

そしてシュリーマンによってトロイ遺跡が発掘されたのは1870年~1873年。

シュリーマンはドイツ人だし、デ・キリコはミュンヘンで教育を受けている。

デ・キリコがミュンヘンにいた1910年代当時、シュリーマンの業績は世界に巨大な夢をもたらしていたに違いない。

少年たちはジュール・ヴェルヌの小説を読みながら思っただろう。この本に書かれていることは真実で、この世界には解き明かすべき謎が隠されており、冒険の旅が待っているのだと。

シュリーマンはイリアスとオデュッセイアの叙事詩に歌われた物語を信じ巨額の富を投じてトロイを掘り出した。そして彼の著作のタイトルの通り、人々の「古代への情熱」を掻き立て、考古学というふるめかしい学問に最大のロマンチシズムを注ぎ、その燃えやすい酒に火を放ったのだろう。

シュリーマンが作った時代に焦点を当てた展覧会があればぜひ見たいな

強引な発掘で遺跡を壊したり資料を散失させてしまったことなども含め、その功罪と多大なる影響について。

「うーん、どこかやってくれないかな、国立博物館とか」

一瞬、夢想する。

気を付けて見ると面白い、デ・キリコという人

「へんなのよ、絵に描かれている年と、説明の年が違うの。全然」

いっしょに行った娘がしきりとそれを気にしていた。

『g.de Chirico』とサインされた下に、あるいは隣に、デ・キリコはしばしばその年を記している。

展覧会では基本的に作品の横にプレートがあって、そこには

タイトル

素材

制作年

が記されている。

作成された場所が作家にとって意味を成す場合、地名が記されていることもある。

作品が特に意味深いものであれば、もう少し詳しい作品の背景やテーマ、評価などが記載されていることもある。

情報量は観覧者の体験を損なわないよう自制されており、言葉少なだ。

娘の言うとおり、デ・キリコ展ではいくつか、デ・キリコ自身が記した制作年とプレートの年が一致していないものがあった。

たとえば山上の行列(カタログ10)。

素晴らしい作品だ。

寄り添って山の上に上る黒い服の老婆たちは私たちの生そのもののようだ。水色の空を飛ぶ黒い鳥は通りすがりにしては多すぎる。

山頂で死ぬ人々の亡骸をついばむために群がっているのか。

空飛ぶ鳥に比してずっしりと質量のある重みが、衣服に隠された足にのしかかっている。

この作品には1908と記されている。

しかし、展覧会のプレートにも、カタログにも1910年と書かれている。

1910年、デ・キリコはアンリ・ルソーの存在を知った。豊かな家で存分に教育をほどこされたデ・キリコに、税関士をしながら独学で絵を学んだルソーの型破りな表現は衝撃を与え、それまで描いていた絵に見られた表現方法をまるっきり変えてしまう。

それによって描かれたのが、『山上の行列』だ、というのが研究者たちによって確立された評価である。

ではなぜ、デ・キリコは作品に1908と書いたのか?

「俺は傑作を描いた。」

この作品を描き上げたとき、デ・キリコはそう思ったに違いない。思わないはずがない。

「世界を塗り替える傑作だ。」

と。

もしかしてデ・キリコは、自分が誰かの影響によってこの絵を描いたという風に、思われたくなかったのかもしれない。

そして、あたかも「アンリ・ルソー以前」にこの絵を描いたんだ、とささやかな偽装をしたのかも。

そうだとしたら可愛らしいし、可笑しい。

本当に自分が美術史を塗り替えた天才だということを、彼自身どこか半信半疑だったのだ、ということになるのだから。彼が思うよりずっと、彼は評価される、この後ずっと。

現代の情報社会においては著作のオリジナリティーにしょっちゅう物言いがつき、それに疲れて「カバー」「フィーチャー」というリスペクト文化が蔓延しているが、これが情報社会とオリジナリティーの最終形態だとしたら、その萌芽は20世紀初頭に既に存在していたのだろう。

さておき、デ・キリコは過去の自作品の複製を作成して元の作品の制作年を記載する、ということも頻繁に行っており、博物学的な良識からかなり逸脱している。今も見るひとを混乱に陥れるのである。

まあ、研究者や学芸員のかたたちにややこしいことは任せて、私たちは気軽にチェックして、

「ふふふ、違ってる違ってる」

と楽しむのが良いのではないだろうか。

レストランミューズのコラボメニュー

ここからは写真のみでご覧ください。

公園のキッチンカー

物販で買ったもの

次行きたいのは内藤礼さんの「生まれておいで、生きておいで」

以上、デ・キリコ展のブログでした。