母として本屋として。のぶみさんの作品を否定できない。

ツイッターのタイムラインを見ていたら「あたしおかあさんだから」という歌についての批判が流れてきました。

あたしおかあさんだから の歌詞はこちら

この歌の歌詞を担当したのは絵本作家ののぶみさん。

『ママがおばけになっちゃった』で有名な絵本作家さんです。歌詞の内容を見て、子を持つ親として「うわー、これはないわ」と思いました。

一方で、この歌詞が生まれてしまう理由も、親として理解できる、と思いました。

今回は『ママがおばけになっちゃった』の件も踏まえて、自分なりの見解を伝えたいと思います。

まとめ

■「代弁者」としての絵本作家のぶみさん

■『ママがおばけになっちゃった』を必要とする人の気持ち

■のぶみさんを批判するということは…

■のぶみさんの絵本が変わるときは社会が変わるとき

本文

■「代弁者」としての絵本作家のぶみさん

のぶみさんは、絵本作家です。「絵本は売れない」と言われる時代にいくつものベストセラーを出しています。

彼がベストセラーを生み出せる理由は、自分の足で各地の講演会に出向き、構想段階の絵本を読み聞かせ、保護者の反応(時に子供達の反応)を見ながら、何度も何度も絵本を書きなおしていることにあります。

インタビューで答えていることですが、かつて、のぶみさんも絵本が売れずに悩んでいた時期がありました。

どうすれば売れるのか。編集者に聞き、アドバイスはもらうものの、そのアドバイスが必ずしも「売れる絵本」に直結するわけではない。

編集者に頼るのではなく、買い手の意見に耳を傾ける。

それがのぶみさんの出した結論です。

何度も試作し、ユーザーからの情報を集め、よりよいものを提供する。これは、商品を買ってもらううえで欠かせません。

「食えるクリエイター」として、のぶみさんの行動はある意味正しい、と私は思います。

おそらくは

物語の楽しみや疑似体験を通してメッセージを伝える絵本作家

ではなく

保護者が言葉にできない思いを形にする絵本作家

として、絵本作家のぶみ、がいるのです。

■『ママがおばけになっちゃった』を必要とする人の気持ち

『ママがおばけになっちゃった』の絵本が発売された時、私は2歳の子を育てていました。

絵本の内容を知ったとき、「まぁ、売れるよな…」と思いました。

小さい子は、常に母親にべったりです。幼稚園にあがるまで、24時間365日母親と一緒です。

これが続くと、どうなるか。

一部の子供は「お母さんはそばにいて当たり前」と、お母さんに対して徹底的に甘えるのです。わがまま、とも言えるかもしれません。(あくまで、一部の子供です。全員ではありません)

実際、うちの子もそうでした。保育園に行くまで親がちょっと注意しただけでは聞かない、叱ってもすぐけろっとする。どこか

「なんだかんだいって、お母さんはずっとそばにいるもんね」という自信があるように見えたものです。

母親がそばにいることが当たり前と感じて、子供ってありがたみを感じてくれないよね、なんて話をご近所さんと話したこともありました。

そこのご家庭も、お子さんが話を聞いてくれなくて困っている、と話していたので、似たような家庭は少なくないでしょう。

こういうとき「お母さんがいるってことは、当たり前じゃないんだよ~、と気づいてくれるきっかけがあれば」と思ったものです。

『ママがおばけになっちゃった』はそういった親御さんにぴったりの内容に感じました。

この絵本の制作時がどうだったかは存じ上げませんが、のぶみさんが講演会で読み聞かせをしながら何度も書き直している、と聞いた時は「なるほど。だからこんなにぴったりなのか」と思ったものです。

■のぶみさんを批判するということは…

とはいえ、この絵本は賛否両論です。絵本好き、読書好きが集まる「絵本ナビ」と、アマゾンのレビューでぱっくり評価が分かれている、面白い例でもあります。

のぶみさんのこれまでの絵本や、今回の「あたしおかあさんだから」歌詞への批判について、共感することは多々あります。

でも、忘れてはいけないのはのぶみさんは「代弁者である」ということです。

のぶみさんの作品に対して批判している多くの方は「自分で意見を言える人」なのではないかと思います。

一方、多くの母親、特に専業主婦の方は大きな声で意見を言えません。

何か発言してしまえばご近所内でカドが立ってしまうし、夫に対して言ってもどこまで理解してくれるのかわからず、かえってこじらせてしまう可能性があるため、相談することすら諦めてしまう傾向があります。

だからこそ、のぶみさんという存在が必要なのです。

自分の名前や顔を晒す必要のないところで、のぶみさんに「母親としての辛さ」「知ってほしい気持ち」を伝えているのではないでしょうか。

のぶみさんは、声をあげることのできない人、あるいは、自分の気持ちをうまく言葉に表現できない人の声を、拾っている。

そんなふうに思うのです。

だからこそ絵本好き読書好き以外の、普段絵本を自ら手に取らない人、図書館で満足している人が、お金を出して買いたいと思うのだろうし

その結果、ベストセラーとなるのではないか、と。

のぶみさんの作品を批判する、ということは「声なき人の声」をさらに潰してしまう気がして、私は何とも言えない気持ちになるのです。

■のぶみさんの絵本が変わるときは社会が変わるとき

以上の理由から、私はのぶみさんの作品を否定できません。

実際ワンオペ育児でつらい思いをしている方もいらっしゃるし、旦那さんとうまくコミュニケーションが取れないばかりに我が子にすべてを捧げてしまう方もいるのを見ると、

彼の作品が必要とされる理由がわかってしまうからです。

のぶみさんは、絵本ナビのインタビューで、死生観に関する絵本として『100万回いきたねこ』や『はっぱのフレディ』を挙げています。

でも、その絵本じゃ育児に追い詰められた母親は救えない。もっと具体的に「母」が主人公の絵本じゃないと、読まれない。

想像する力もなくなった人達に、これほど効果的な絵本はありません。

もしも、日本が、ワンオペ育児に苦しむ母親がものすごく少なかったら。保育園に通えないと嘆く親が少なかったら。

保護者達の「声なき声」を拾い、絵本という形で表現するのぶみさん。のぶみさんの絵本は、日本の子育て社会の現実を見せてくれる絵本です。

日本の子育て社会が変わるとき、のぶみさんの絵本は、また違った形を見せてくれるんじゃないか、と思います。

そのために、自分達ができることを、日々考えながら過ごしていきたいと思います。

私はのぶみさんのファンではありません。はじめは嫌悪しか感じませんでした。でも、彼も子を持つ親であり、絵本を愛するひとりです。なぜ彼はこんな作風になったのか?を知りたくて、彼の出るテレビ番組やインタビュー記事を見つけると、つい読んでしまいます。

それを踏まえたうえで、今回のnoteを投稿しました。

最後に…

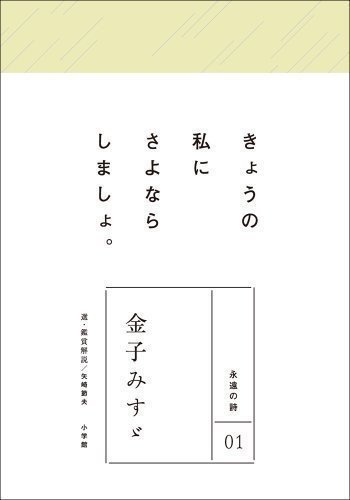

今回の騒動でふと心に浮かんだ金子みすずさんの詩を載せます。母親のことを、子供の視点を意識して書いた詩です。

『こころ』

金子みすず

お母さまは

大人で大きいけれど、

お母さまのおこころはちいさい。

だって、お母さまはいいました、

ちいさい私でいっぱいだって。

私は子供で

ちいさいけれど、

ちいさい私の

こころは大きい。

だって、大きいお母さまで、

まだいっぱいにならないで、

いろんな事をおもうから。

(出典 永遠の詩01 金子みすず/小学館 1,296円)

(おわり)

いいなと思ったら応援しよう!