オンライン授業がつまらない?なぜなのかお答えします。

シンプルです。オンラインでもオフラインでも授業の本質は変わりません。その先生がどれだけ準備し、その1時間で生徒に何を学ばせたいかが明確かどうか。そこに尽きます。つまり普段から授業の準備をしっかりしていない先生の授業はオンラインでもオフラインでもつまらないのです。

NHKのラジオビジネス英語の8月号ではミネルバ大学の考える「21世紀スキル」の特集がされていました。オンライン授業についても先進的な取り組みをされているそう・・

また教科横断的学習に関しても特別なカリキュラムを組んで授業をしているとありましたが、別にそこまですごい取り組みではありません。

日本でも國學院大学の田村教授が深い学びの状態で中心概念の話をされています。つまり日本の文科省の定める学習指導要領にはすでに教科横断的な学習に関して、その教科独自の「見方・考え方」として教科横断的な学習の重要性を発信しています。

理論はすでにありますが、実践ができていないだけ。学校の先生に

「先生の教科の見方・考え方は何ですか?」と問うて、すぐに答えられる先生は相当の勉強熱心です。

さて、話は戻りオンライン授業について。

おそらく多くの学校や教育委員会ではGoogleのWorkspace for educationを法人契約しているのではないでしょうか?それかZoomか・・・

GIGAスクール構想に関しては一人一台端末が子供たちの手元に届くことによって、様々な学習効果は高まると信じて病むない政府が一生懸命端末を配った功労の賜物。

しかしながら、端末自身のメモリ容量も少なければ、自分でアプリも入れれない。さらには見れるサイトも制限される。(Gsuiteの場合、管理コンソールで拡張・アプリの制限の設定で可能)本来、試行錯誤しながらテクノロジーを学んでいく教育の本質を奪っている現状です。下手したら小中学生の持っている最新のiphoneの方が性能は上かもしれません。

子供たちが授業にChromebookを利用して学習する姿はおそらく絵に描いた未来の授業スタイル。

しかしながら、「最新鋭の授業=学習効率が上がる。」は正直全く相反する話。

これは科学的な実証DATAから明らかになっているのですが、デジタルノートテーキングやデジタル教科書での学習効率は本物の紙のノートと教科書に劣るというデータが各大学の論文で沢山出ています。

そしてclassroomでの授業風景やZoomの授業風景を見ればすぐに分かると思うのですが、

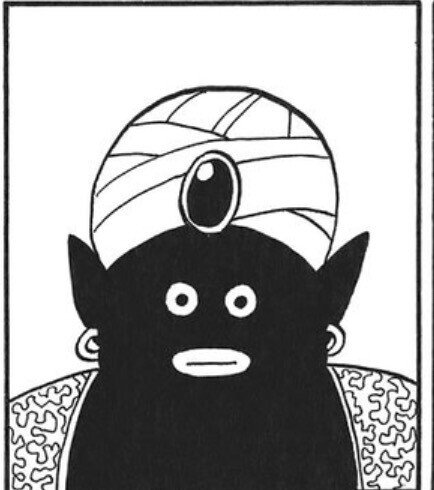

こんな状況が画面に映っていたら

「まず、集中できん」

おまけに技術的に言えば通信量が増えるのでカメラはオフ、マイクはオフの方がいい。

さらに授業する側に至っては、学校の先生は過労死に一番近い労働者集団、、、まずその人らに「オンライン授業の準備頑張って!」とボス(校長・教頭)が頼んんでもきっと

無心のミスターポポの瞳です。

教育に力を入れない政治は終わっています。前アメリカの大統領のオバマさんはやはりそういう意味でも素晴らしい大統領だった。

そして、Google workspaceは確かに素晴らしい技術です。スプレッドシートとフォームズの連携や、サイトのドメイン料を払わずホームページを構築できる点も、上手く使えば子供たちの無限の好奇心を刺激しそうです。

労働の根本的業務を自動化し、連携力を高めるGoogle workspaceかなりの期待です。企業でもGoogle workspaceはとても人気ですしね。

しかしながら、それとオンライン授業が興味深くなり生徒の力になるかは別問題です。それよりも、本気で学習し、プログラミング言語をいち早くマスターさせた方が将来のため。

やはりどうせ端末を配るならMacですよね。

そして全ての教職員の先生方、いや労働者の方には

HHKBです。

本日も読んで頂きありがとうございました。