特集クラス「組織の中でのコミュニティの作り方とは?」(by藤野さん)を実施しました!

Engagement Run!講師の平木(@mikidh_atrae)です!

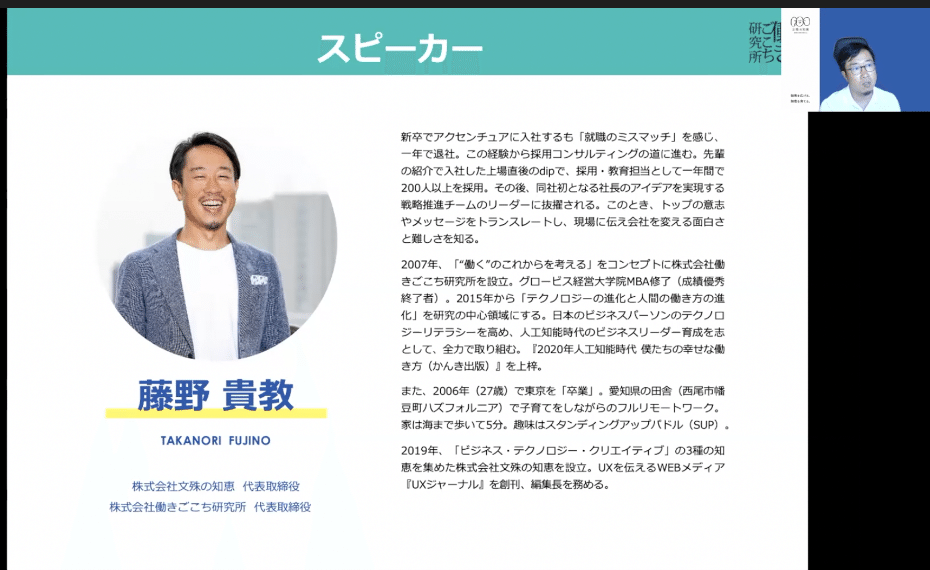

Engagement Run!では、アトラエ以外の講師メンバー以外にも、我々のパートナーの方にもご協力いただき、クラスを実施しています。株式会社働きごこち研究所 代表取締役藤野さんに特集クラスを持っていただきながら、毎月様々なテーマでお話をいただいています。(藤野さんは、『2020年人工知能時代 僕たちの幸せな働き方』という書籍も執筆されています。)

今回は、「組織の中でのコミュニティの作り方とは?」というテーマでクラスを実施しました。まず冒頭で、藤野さんのコミュニティに関わるご自身の経験をお話しいただきました。藤野さんご自身はかなり早い段階でコミュニティの中で生きてこられて、コミュニティと共に働くという感覚が近いそうです。

実際のコミュニティの事例をお話いただきながら、どんな課題(いくつかのケース)があるのか等もお話いただきました。

ブレイクアウトルームでは、下記のようなことを考えていただきました。

・社内にあるコミュニティの例(同好会/勉強会など)

・それらのコミュニティは何のためにやっているのか?(目的)

・活性化するコミュニティの特徴(何故、継続するのか?)

その後、実際に参加者の皆様からのご質問に対してお答えするようなセッションを実施しました。コミュニティの定義や発生経緯を考えると、必然的に「働く」ということがどういうことなのかを考えさせられる一時間でした。

話の流れでオフライン以上にオンラインにおけるコミュニティの貢献度の可視化が難しくなっているという文脈の流れで、最終的に改めてDAO(分散型自律組織)の話が出てきたのは、面白かったです。(是非、Web3やDAOの特集クラスに参加できなかった方は、アーカイブ動画もご覧ください!)

最後に、皆様からのアンケート結果を一部紹介させていただきます。

・組織のくくりを超えてコミュニティで繋がって何かを成し遂げたり。。という風な仕事の仕方が増えていくんだろうな。と思いつつ、伝統的な企業に身を置いているものとして、すべてがガラッと変わっていくことも厳しいので、エッセンスをいただきながら、自発的な行動や活動がつぶされないように建付けとかサポートとかしようと思いました。

・コミュニティがテーマでしたが、チームビルディングという視点では業務に通じる点があると思いました。後継者の育成をプランに含むということは必然ではあるものの、体系化されていない面もあり…本日の学びについてはコミュニティにも、チームビルディングにも活かしていきたいです。

・(コミュニティの)貢献度が可視化されにくい状況になっていることを改めて気づかされました。半オフィシャル半パブリックにやりたいときに進める等コミュニティが活性するよう業務で生かしていこうと思う。

今回の特集クラスのアーカイブ動画もご用意してますし、9月も藤野さんのクラスを実施予定です。藤野さんのクラスは、新たな視点での「働く」を考えるきっかけになるセッションも多いので、新たな目線で捉えてみたい方に是非参加してみてください!(本クラスにご参加をいただくためには、Engagement Run!の有料会員になっていただく必要がございます。詳細はこちらをご覧くださいませ。)