「『後藤明生文学講義CDを聴く』というイベント」について(1)

『後藤明生文学講義CDを聴く』というイベントを6月17日(土)10時半~12時で機械書房で開催します。主催はアーリーバード・ブックスさんで、講義の要点を最初に説明していただいてから『吉野葛 前編』のCDを聴けるというイベントです。参加費無料。定員は4名です。僕のDMまたはメールにご連絡ください。

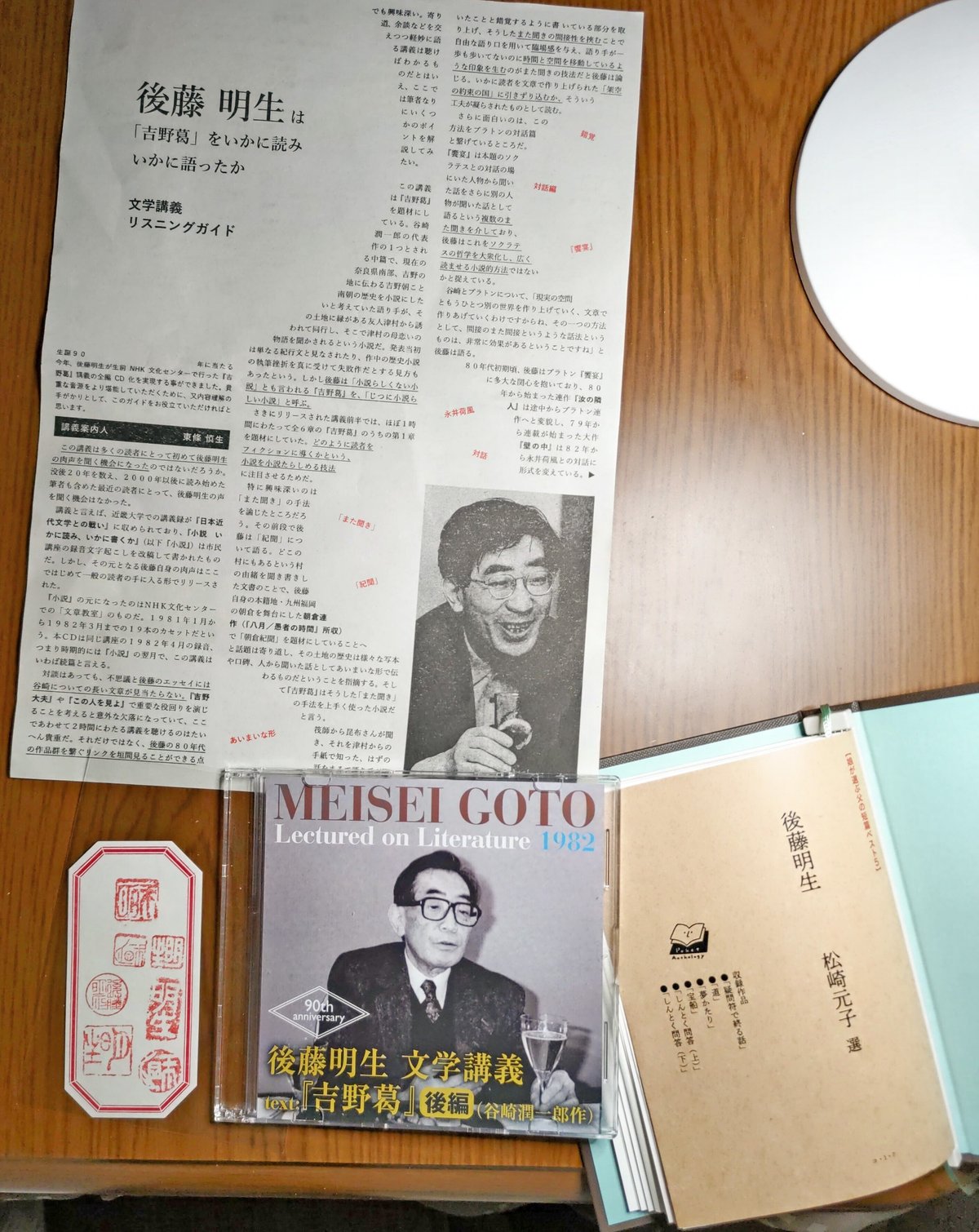

『後藤明生文学講義CDを聴く』というイベント

日時:2023/6/17(土)10:30~12;00

会場:機械書房

主催:アーリーバード・ブックス

初イベントです!小さいお店なので定員は少なめ。まだ先だからな~と迷ってる方はとりあえず参加予約しても良いかもですね。もしキャンセルになったら連絡さえもらえれば、また追加で参加者つのることもできますし。アーリーバード・ブックスさんにCDのポイントを聞いてからCD聴けるのが激アツです‼️

「笑坂&吉野大夫ツアー」のまとめを行っていた頃、機械書房さん主催のイベントが開催され、たまたま「『吉野大夫』は『吉野葛』のパロディである」という説について考えていたので、即、申し込みました。

「後藤明生文学講義CD『吉野葛 前編』」とは

後藤明生生誕90年記念企画として、アーリーバードブックスさんより昨年発売されたCD(ダウンロード版もあり)で、文学講義『吉野葛』は、1982.4.30にNHK文化センターで開催された「文章教室」のカセット音源から作製されたものだそうです。

『小説—いかに読み、いかに書くか』

後藤明生『小説—いかに読み、いかに書くか』は、NHK文化センターでの「文章教室」1981.1~1982.3(19本のカセット)を元に書き起こしたもので、明生氏は、編集者によって文字起こしされた二百字詰め原稿「五百枚」を「もう一度書き直したのが、この本である」と述べています。

「文学講義『吉野葛』」はその続きをCD化したもので、後藤明生氏の肉声を聴くことが出来る貴重なものです。

同書の「エピローグ―『話し言葉』と『書き言葉』」によると、明生氏は前の晩にテキストを読み通し、ときには徹夜してメモを作るが、いざ話はじめるとメモを見ることはほとんどなく、話ながらとつぜん飛躍が生じ、時には「一種の巫女状態、憑依状態が起こる」そうで、本CDの聴き所も、そのような巫女状態、憑依状態の追体験かもしれません。

また、明生氏は次のようにも述べています。

なぜ小説を書きたいのだろうか。それは小説を読んだからだ—という形で、「読む」ということと「書く」ということを、結びつけてみようと思ったのである。すなわち「読む←→書く」という関係である。

そして、谷崎潤一郎の『吉野葛』は、小説『吉野大夫』の四章(「吉野大夫」は「吉野葛」説)や、『この人を見よ』では「A某の文学教室」のテキストとしても、登場します。

『この人を見よ』より

R子を呼び出そうか、どうしようか、電話口で迷っていると、今晩中に『永遠の夫』を読んでしまえそうだ、と彼女がいった。いま教室で使っているテキストは『貧しき人々』(新潮文庫、木村浩訳)であるが、『永遠の夫』の話もちょくちょく出て来る。

講師は作家のA某氏で、正式講座名は「A某の文学教室」となっている。その他のドストエフスキー作品も話に出て来るが、ドストエフスキーに限らず、話に出て来た作品はテキスト以外のものでも出来るだけ読むように、というのが彼の方針である。ドストエフスキー以外では、谷崎の『鍵』と『瘋癲老人日記』がこの頃よく出る。谷崎作品では、少し前に『吉野葛』をテキストに使った。だから今回は『鍵』をやってもよかったのであるが、どうもこの教室のテキストとしては扱いにくい。理由はひとつ、『鍵』を読んで皆さんが自由に考えてみて下さい。ただ、しばしば話に出て来ると思われるので、これは是非とも読んでおくように、とA某氏はいっていた。(p.11)

しかし、教室での講義は、まことに明快である。

つまり、簡単に言えば、文学というものは「読むこと」と「書くこと」から成り立っている。この両者は、いわば千円札の裏表のごときものであって、どちらが欠けてもニセ札すなわち「贋金」である。(中略)文学もまた然りであって、「読むこと」と「書くこと」は、千円札の裏と表の関係に等しい。要約すると、これが作家A某氏の、「文学=千円札」理論となるようである。

そして私が、この二年間、この教室に通っているのは、その「文学=千円札」理論のためかも知れない。もちろんR子のこともある。現在「A某の文学教室」の受講者は三十名くらいだ。そのうち男は、私と他一名。最初は五人いたが、二、三ヵ月で二人になった。(p.18-19)

私「つまり、A某氏の〝文学=千円札〟理論に感染したわけですな」

R子「そう、感染というか、伝染というか。とにかく、読むことと書くことの関係を、究極の形で考えたのは、はじめてですからね」(p.25)

『吉野大夫』四章では

まず何よりも、第一、自分を「大谷崎」に比較するなど、なんぼなんでもオコがまし過ぎるし、第二には、ぼくの書いている『吉野大夫』の方には幸か不幸か、「作者はただ与えられた史実を都合よく配列するだけでも云々」と谷崎がいうような「史実」そのものが、目下のところ何一つ見つからないのである。だから、ぼくの場合は、その「史実」なるものを捜しているわけだ。つまり、享保二十年に、隠れキリシタンの廉で斬首されたといわれている旧中仙道追分宿の吉野大夫と呼ばれたメシモリ女の実体を探し求めてる。そして、いまのところ(君が読んでくれた前号の「文体」まで)は、その探し求めていることを書いているわけであるが、その探し求め方が『吉野葛』の筆法にいささか似ているということはあるのかも知れない。そしてそれは、正直なところ、先にも書いた通り、まんざら無意識というわけでもない。

ただ「大谷崎」の方が「かんじんの自天王の話のほうはあきらめてしまい、その地方の出身者である。友だちの死んだ母親の話に熱中しはじめ」たのに対して、こちらは、「かんじんの」吉野大夫の「史実」を何とか(ワラをも掴む気持ちで)探し求めているうちに、例の西鶴の『好色一代男』の中の吉野大夫にゆき当たってしまった。そして、君が読んでくれた通り、これも例の酒場のママさんとお喋りしているうちに、一代男世之介のモデルは灰屋紹益なる、京都の大富豪の息子ではなかろうか、という詮索にまで迷いこんでしまった。そして、そこまで書いたところで、とつぜん腹痛を起し、谷川医院に入院させられてしまったのである。

「自己増殖の方法」

最近のことをいえば、『吉野葛』について書かなければなるまい。 谷崎、芥川、佐藤春夫の『雨月物語』談義の件はすでに有名であるが、佐藤春夫がそこで第一等に『 菊花の約』を推したのに対し、谷崎潤一郎は『蛇性の婬』を推したという。 いかにも両人好みの評価で面白いが、『吉野葛』にはその『蛇性の婬』の重要な舞台の一つ、吉野の宮瀧が出て来た。語り手の「私」が旧友「津村」から話をきく場面であるが、『蛇性の婬』では、まさにその宮瀧の大岩のあたりで真女児たちが花見弁当をひろげているところへ「当麻の酒人」という老人が通りかかり、正体を見破られた真女児が白蛇となって瀧に躍り込むのである。

数年前わたしは『雨月物語紀行』のために吉野へ出かけた折、金峯山寺、蔵王堂などを見たあと山を下り、吉野川の柴橋から宮瀧の大岩を眺めて、『吉野葛』を思い出した。 そして「中央公論」誌にそのときのことを随筆に書かせてもらったのであるが、わたしと『吉野葛』との縁は更に続くことになった。

実はわたしは、この春『吉野大夫』という小説を出した。こんな場所に自作を持ち出すのはいささか気のひけることであるが、何卒ご海容願うことにして出来る限り簡略にいうと、この拙作は、信州追分の宿場で享保年間に「吉野大夫」と呼ばれていたメシモリ女が隠れキリシタンのかどで処刑された、という伝承を調べてみようと思い立った男が、西鶴の『好色一代男』につかまったり、京都島原の名妓吉野につかまったり、いわばアミダクジ式に迷路から迷路へとさまよう話だ。 そして、そういう脇道へ脇道へとそれてゆく男の足どりを、作中の男の友人の一人から、それは『吉野葛』の筆法ではないかと指摘される。同時に、それはまた花田清輝の『「吉野葛」注』 の筆法ではないかとも指摘され、男は男でその作中の友人に答えたりする。

実際『吉野葛』は、わたしにとって実に刺戟的な作品なのである。そしてそれは、方法的な刺戟だ。晩年の芥川は、いわゆる「筋のある小説」「筋のない小説」をめぐって、谷崎潤一郎と論争した形になっているが、わたしにとっては、二人とも「面白い」小説家である。また、小説というものを真の意味でいかに「面白く」作るかという方法に関して、最後まで意識し続けた作家だと思う。いい換えればそれは、最後まで自分を変化させ続けた作家であった、ということだろう。(中略)

つまり作家が変化し続けるということは、AからBに変るということではなくて、AプラスBになることであり、更にそれがABプラスCに変化するという、いわば自己増殖の運動であって、『潤一郎新訳源氏物語』完成後に『鍵』や『瘋癲老人日記』を書いたことが、その何よりの証拠ではないかと思う。

ということで、後藤明生氏が大いに刺戟を受けたという谷崎潤一郎の『吉野葛』とは、どんな作品なのか。詳細は、後藤明生「文学講義CD『吉野葛』(後編)」の付録、東條慎生氏によるリスニングガイド「後藤明生は『吉野葛』をいかに読みいかに語ったか」に詳しいですが、「『後藤明生文学講義CDを聴く』というイベント」への期待はますます高まったようです。

(続く)