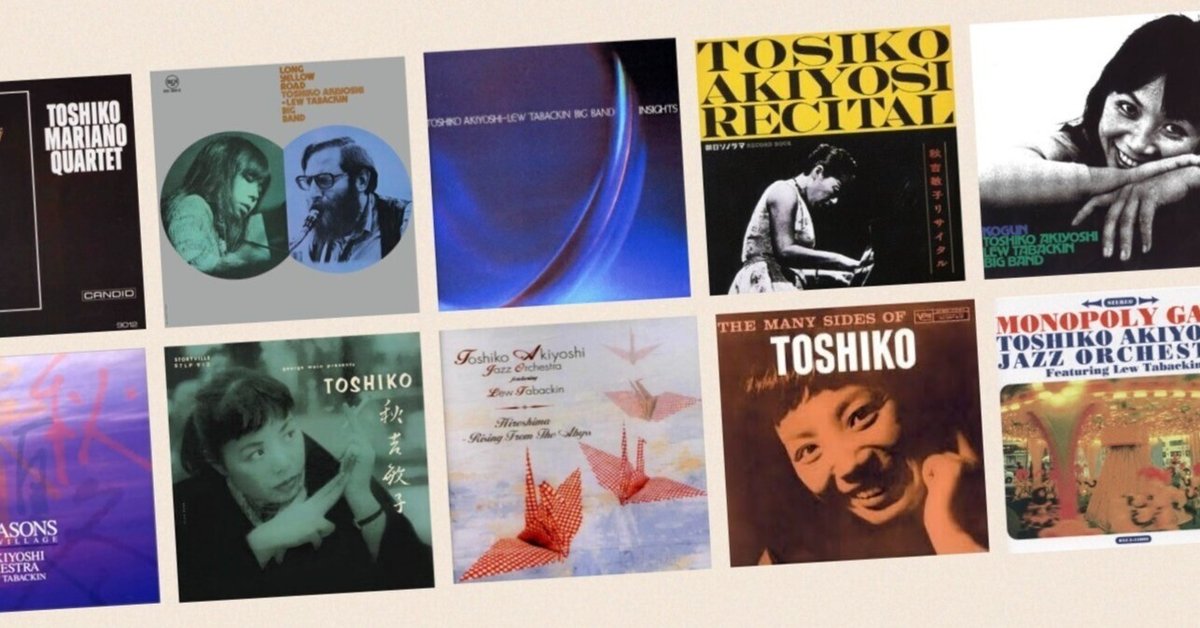

Column is a diary:秋吉敏子のこと(8,000字)

秋吉敏子についての記事を書いた。日本のジャズについて書く機会は少ないが、秋吉についてはいつか紹介したいとずっと思っていた。

※追記:2024年12月には秋吉本人へのインタビューが実現した

◉”和”ジャズ

個人的に秋吉が日本を意識して書いてきた楽曲は今、改めて聞き直すといいんじゃないかなとは思っていた。

去年の昭和音大の授業でも今の大学生は関心あるかなと思い、敢えて、秋吉をはじめ、和楽器や民謡を取り入れた日本人によるジャズを紹介する時間を設けた。取り上げたのは「世界のジャズ」の講義。世界中でいろいろな試みが行われている中で日本人が何をやっていたかを知ってもらおうと思ったからだ。エチオピア、アルメニア、イスラエルなど、自国の音楽を取り入れたジャズが面白がられている中で、それらと並べて聴いてもらえば、日本で行われていた試みも意識的に、そして、切実なものとして聴かれるかなと思ったのもある。

それに公民権運動の時代に被差別の立場だった黒人たちが抵抗の先に自らのアイデンティティを誇示しようとスピリチュアル(黒人霊歌)やゴスペルなどを積極的に取り入れた50-60年代の表現が秋吉をインスパイアし、そこから日本的なものへの関心が強まったという経緯もまた学生たちに伝えたいものだった。そんなこともやっていたので今回の秋吉の記事には同じような意図も込めている。

1974 『孤軍』「Kogun」

1975 『ロング・イエロー・ロード』「Long Yellow Road」

1975 『花魁譚 - Tales of a Courtesan (Oirantan)』「The Village」

1976 『インサイツ』「Sumie」

1978 『塩銀杏 (Salted Gingko Nuts)』「塩銀杏」

1980 『フェアウェル』 「秋の海」

1996 『Four Seasons Of Morita Village』「Repose」

1998 『Monopoly Game』「Kyoto Paradox」

これをビッグバンドによるアンサンブルでやってアメリカでの評価を勝ち取ったところに面白さがあると思う。基本的にはデューク・エリントンの影響下にあり、サド・ジョーンズにも通じると評されることが多く、多くの曲はそうだと思う。ただ、時折、秋吉はもっとコンセプチュアルで、ムードや響きに特化した楽曲を書くことがあり、その感じはなかなか他にはない。鼓(つづみ)や琴のような和楽器を使った特殊な編成だけでなく、現代のビッグバンドでは当たり前の楽器の持ち替えもあり、サックス奏者にクラリネットやフルートを吹かせたりすることで新鮮な響きを獲得するなど、当時のジャズにおける新しさも持っていた。

◉政治的・社会的メッセージ

記事でも触れたが、社会問題になった公害病の水俣病をテーマに書いた「Minomata」に代表されるようなメッセージを込めた曲を書くのも秋吉の特徴だ。重苦しい現実に向き合う人だったりする。

1998 『Insights』「Minamata」

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。