- 運営しているクリエイター

#ブラジル

column is a diary:ミルトン・ナシメント & エスペランサ・スポルディング - Milton + esperanza(11,000字)

エスペランサ・スポルディングとミルトン・ナシメントの共作を聴いたときに僕は「バランスがいい」と思った。 つまり、よく考えられているアルバムだと思った。インタビューで何度聞いてもその辺の意図に関してはエスペランサは話してくれなかったが、深く考えてやったのだろうし、深く考えて様々なプランをたてて臨んだが、81歳のミルトンからダメ出しもされたし、変更も余儀なくされたのではないかと思う。随分ラフな仕上がりになっている曲もあるし、エスペランサっぽくないところも沢山あるのはそんな現場の

interview Antonio Loureiro:エレクトロニカ、アマゾン先住民、北東部のダンス音楽などの影響を反映する初期2作

2010年ごろ、アントニオ・ロウレイロという才能が発見されたときのことはよく覚えている。2010年に1stを高橋健太郎が紹介したことで彼のことが日本でも知られるようになったのだが、僕が聴き始めたのはセカンドアルバムの『So』からだった。 ブラジルのミルトン・ナシメント周辺コミュニティのサウンドに通じるもの、もしくは当時日本で話題になっていたアルゼンチンの新しい世代によるフォルクローレの作品群とも共通するものを感じただけでなく、2000年以降のアメリカのジャズを思わせる作編曲

interview Jasmin Godoy:クルビ・ダ・エスキーナと現代ジャズが融合した傑作『Show Me The Way』(8,000字)

2023年、ジャスミン・ゴドイというアーティストの音源が送られてきた。それは聴いた瞬間引き込まれるような素晴らしい内容だった。ブラジルの音楽、特にミナスの音楽の要素はある。だが、それだけでなく、2010年代以降、グローバルに同時進行で進化し、流布していった現代のジャズとその周辺の要素もある。2010年代以降、ミナスのコミュニティからはアントニオ・ロウレイロらが出てきて、2010年代末、ブラジル北東部のペルナンブーコからアマーロ・フレイタスが出てきた。ブラジル人たちがどんどんオ

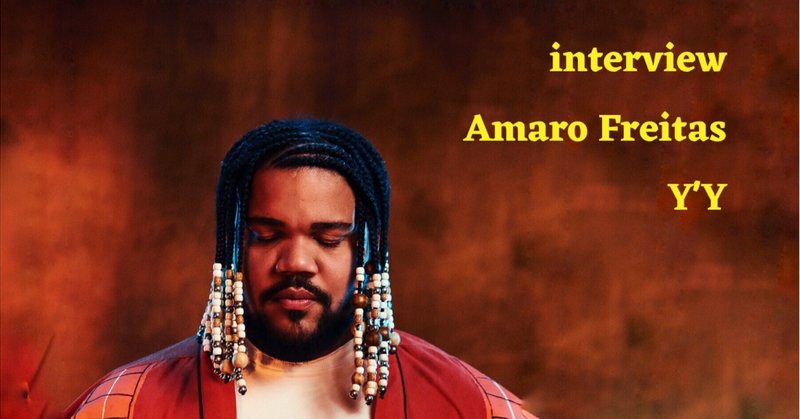

interview AMARO FREITAS"Y'Y":先住民族について話し、それをポリリズムを使って表現することは私の使命

2023年のFESTIVAL FRUEZINHOでの来日公演で多くのリスナーを驚かせたアマーロ・フレイタス。あの日のパフォーマンスはこれまでアマーロのアルバムを聴いてきた人にとってはそれなりに驚きのあるものだったのではなかろうか。いくつかの曲で彼はプリペアドピアノを駆使して、自身の音をループさせ、時にピアノを打楽器のように使いビートを組み立て、時にピアノから神秘的な響きを鳴らし、不思議な世界を作り上げていた。今思えばあれは2024年の新作『Y’Y』のサウンドを先出ししたような

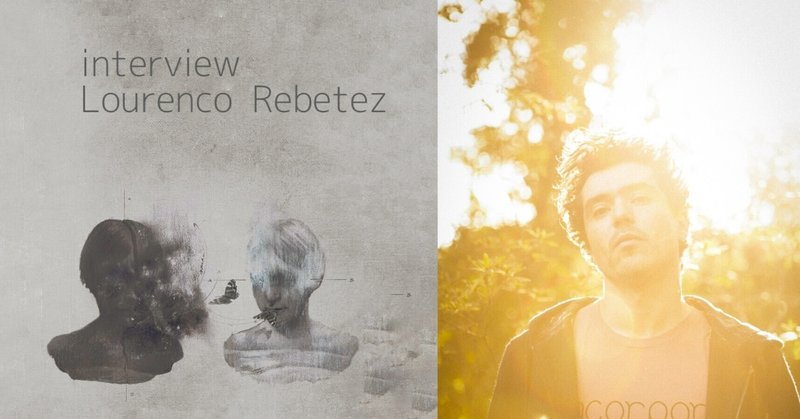

interview Lourenco Rebetez:レチエレスの音楽ではオーケストラの中でリズムが爆発するように多くの音と交わる

僕がブラジルの音楽の中でもアフロブラジレイロの音楽へ関心を強く持ったきっかけは、2016年にロウレンソ・ヘベッチスという作曲家でギタリストが発表したアルバム『O Corpo de Dentro』だった。 ギタリストとしてはカート・ローゼンウィンケル以降の現代ジャズのスタイルもあれば、アイザイア・シャーキー的なネオソウルのギターも聴こえていた。つまり、2010年代におけるギタリストの必修科目と言えるスタイルを兼ね備えていると感じられた。また作曲の面ではギター・カルテットを核に

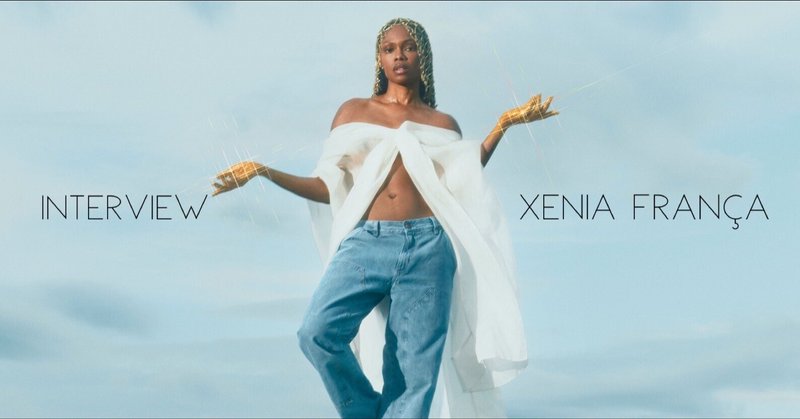

Interview Xenia França:アフロブラジレイロとしての誇り、ステレオタイプからの超克を込めたスピリチュアルな傑作を語る

シェニア・フランサの1作目『Xenia』は鮮烈だった。ロバート・グラスパーやホセ・ジェイムズに端を発し、そこに追随するかのようにハイエイタス・カイヨーテやジ・インターネット、ムーンチャイルドらがジャズ×ネオソウルの再解釈を行っていた2010年代。ブラジルの北東部、アフリカ系ブラジル人=アフロブラジレイロの人口がブラジルで最も多く、その文化の中にもアフリカ系の影響が色濃く残っているバイーア州に生まれたシェニア・フランサは、そんなジャズ×ネオソウルの流れにアフロブラジレイロの音楽

interview SYLVIO FRAGA:現代アフロブラジレイロ・ジャズの気鋭レーベルを率いる奇才が語るホシナンチとレチエレス

これまで歴史は欧米の白人中心の視点や価値観で書かれてきた。それをアフリカ系やアジア系も含めたあらゆる人々の視点も考慮した上で、再び編み直そうという試みが世界中で増えていることは多くの人が感じていることだろう。それは音楽においてもかなり顕著で、過小評価されてきたり、失われていたヘリテージ(文化遺産)の価値を引き上げ、ふさわしい評価を与えようとする流れは年を追うごとに強まっている。アメリカの状況を追っていると、アフリカ系アメリカ人によるヘリテージの価値を見直す動きは日々行われてい

interview JOSE ARIMATEA - Brejo Das Almas:バイーア×モーダルの新たなアフロブラジレイロ・ジャズ

ブラジルのリオデジャネイロにあるホシナンチは今、最も面白いレーベルのひとつだと思う。 ホシナンチはシンガー・ソングライターでギタリスト、詩人で作家でもあるシルヴィオ・フラーガが2010年代に設立し、運営している新しいレーベルだ。リオに構えた自身のスタジオを拠点に、レーベル独自のサウンドを追求している。様々な作品をリリースしているが、レーベルのイメージを大きく高めたのは2019年から始まったレチエレス・レイチ関連作のリリースだろう。シルヴィオとレチエレス・レイチのコラボによる