「誰かのため」に生きすぎない

こんにちは🌤

今日の学びは(。>ㅿ<。)

自分を大切にする生き方について❣️

私が学習したことを簡単に記録していきますので、

ビジネス情報のメモ代わりとして活用していただけたらいいなと思います❣️

フェルミ漫画大学📖

「誰かのため」に生きすぎない【藤野智哉】

今回のフェルミ漫画大学では、

誰かのために生きすぎない方法について解説‼

他人のために自己を犠牲にしない生き方・・・

日本では多くの人が他人や社会のために頑張りすぎ、その結果・・精神疾患にかかる人が増加しているそうです。

SNSなどにより、他人と比べたりプレッシャーを感じたりすることが原因の一つになっています。

他人のために生きるよりも自己のケアを大切にすることが重要です!

今回の内容を通じて、過度に頑張らずに自分自身を大切にする方法を学ぶことができるでしょう。

解説していた内容のポイントは次の項目です‼️

・疲れたらやることは、まず休むこと

疲れているときには・・・

テレビや本の内容が頭に入ってこなくなる、好きな食べ物が美味しく感じない、眠れなくなる、食欲がなくなる、仕事でミスが増える、涙が出るなどの兆候が現れ始めます。

疲れた状態で頑張り続けることは逆効果で、うつ病のリスクを高めることがあります。

疲れたら休むことが大切で、食事や睡眠をしっかり取りながら回復することが必要です。

体的な休み方は個人により異なりますが、自分がくつろげる方法を見つけて、休息を大切にしましょう。

・弱っている時は、自分に課しているハードルを下げる

弱っている時には自分に課しているハードルを下げることが大切です。

弱っている状態では、通常の筋トレ、ランニング、長時間の勉強、仕事、自炊、掃除などを無理にこなそうとせず、ハードルを下げて自分に対するプレッシャーを軽減することが重要です。

例えば、歯を磨くことだけでも偉いと思うなど、小さな達成感を大切にしましょう。

また、慢性的なメンタル不調が仕事の結果である場合、自分に向いた仕事を見つけることや、会社員をやめて別の働き方を模索することも検討すべきです。

自分に優しく、自分のメンタルケアを優先しましょう。

・心を鍛えて強くするより、弱くても生き延びられるように工夫する

心を鍛えて強くするのは難しいため、強くならなくても生き延びられるように工夫することが重要です。

筋肉はトレーニングで鍛えられますが、心の強化方法は限られています。

そのため、心が折れないように工夫とケアが必要です。

ストレスが強いと感じたら有給を取る、入浴剤を使ったり、自分なりのストレス解消法を採用することが良い方法とされています。

心を強くする方法があるとすれば、腸の状態を良く保つことが考えられます。

腸の健康と脳の状態には関連性があり、グルタミンやビオスリーを摂取し、小麦製品を避けることがおすすめされています。

心を鍛えるよりも、弱さを受け入れつつ工夫することが重要です。

・弱っている時は、自分の幸せ、自分の心地よさに目を向ける

弱っている時には、他人や会社の期待ではなく、自分のケアと心地よさを優先すべきです。

多くの人は他人や親の期待を優先し、その結果鬱憤がたまり、自分が何のために生きているのか分からなくなることがあります。

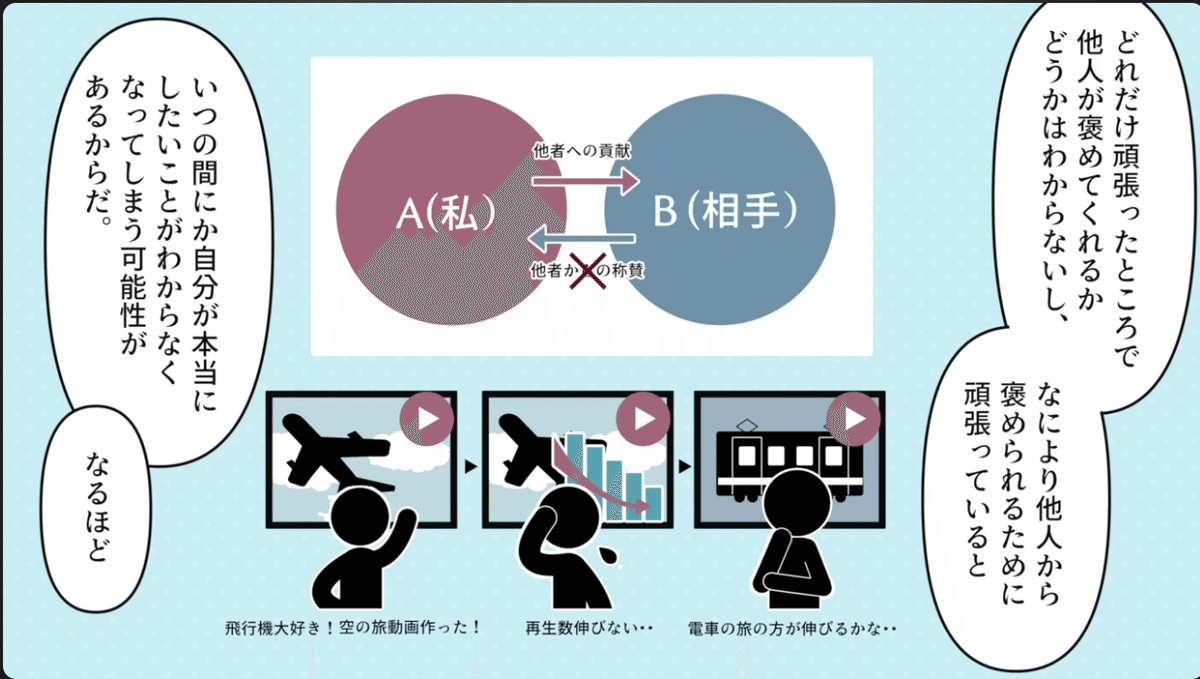

アドラー心理学によれば、他人からの褒められることを追求するのではなく、まず自分が楽しくて満足できることを見つけ、それを優先し、自己満足を感じた上で他人への貢献を考えるべきです。

他人への貢献は、自分が役に立っていると感じれば良く、自分の心地よさを求めることが幸福につながります。

・弱っている時は、SNSを休む

弱っている時にはSNSを休むことが大切です。

SNSを見てしまうと、他人の成功や美しさに触れることで、自分の不十分さやネガティブな感情が増し、焦りが生まれることがあります。

元気な時には他人の成功を祝福できるかもしれませんが、弱っている時には難しい・・・

また、SNSで見かける成功した人々に憧れて自分を追い詰めることは遺伝的要因も影響するため難しいと指摘し、自分の道を進むことが大切です。

弱っている時にはSNSを見ず、休むことを意識することが重要で、元気な時にはSNSを楽しむことができます。

・弱っている時は、自分を大切な友達だと思って語りかける

弱っている時には、自分を大切な友達だと思って語りかけることが大切です。

自分に優しい言葉をかけることで、他人には優しく接するように自分にも対することができます。

自分の名前を使って自分に話しかける方法が提案されており、これにより物事を客観視し、自分に対して優しく接することができます。

自分に対して優しいアプローチを取ることで精神的な苦しみから抜け出すのに役立でしょう。

・苦手な人とはどんどん距離を取る

苦手な人とは距離を取ることが大切で、このことは疲れを軽減し、気分を良く保つのに役立ちます。

互いに苦手な場合もあるし、誰とでも仲良くする必要はありません。

例えば、行動を調整したり、SNSでミュートにしたり、目線を外すなど、苦手な人との接触を最小限にする方法が効果的である。

弱っている時には、苦手な人から距離を取ることが大切です。

・弱っている時は、体を緩めてみる

弱っている時に体を緩めることが重要で、リラックスすることで心もほぐれます。

具体的には、筋肉や肩を数秒間力を入れてから力を抜く方法がおすすめされています。

また、湯舟に浸かるなどのリラックス方法も有効です。

窮屈な服や靴を避け、軽やかな装いを好むことでストレスを軽減し、リラックスできます。

・幸せは期待するものではなく、覚悟するもの

幸せを期待するのではなく、幸せを実現するために覚悟を決めることが大切です。

幸せになるためには、最初からすべてが順調にいくわけではなく、失敗や困難があることを覚悟し、それでも前向きに進む姿勢が幸せへの道を開くことができます。

期待しすぎると失望や不安が生じ、幸せへの道が阻まれる一方、覚悟を持って向かえば・・・

ささやかな幸せを感じる場所に到達できる可能性が高くなるはずです。

■まとめ■

フェルミ漫画大学では、

自分を大切にする方法について学ぶができました‼

疲れたらまずは、休むこと

自分の幸せ、自分の心地よさに目を向ける

幸せは期待するものではなく、覚悟するもの

弱っている時や辛いときには、無理をせずに自分を慰めることが大切です・・・

誰かのために生きるのではなく、自分自身の幸せのために生きていることを忘れないようにしていきましょう。