戦前の銀幕を輝かせた“最先端”のエンタテインメントことP.C.L.。そのほぼ全作品を網羅した700ページ以上にも及ぶ大著『P.C.L.映画の時代 ニッポン娯楽映画の源流 1932-1937』(フィルムアート社)。娯楽映画研究家・佐藤利明氏インタビュー

娯楽映画研究家として、内外のクラシック映画・ドラマ・世界の音楽などに精通し、今まで様々な映像資料から昭和エンタメの豊穣な文化を読み解いてきた佐藤利明氏。2024年10月に上梓した『P.C.L.映画の時代 ニッポン娯楽映画の源流 1932–1937』(フィルムアート社)にて、戦前のモダン文化の一翼を担ったP.C.L.映画を細部に至るまで徹底的に詳説。現在の東宝の前身として知られるP.C.L.だが、都会的なセンスに彩られた作品群は現在でも通用するほど先鋭的であり、戦前のエンタメ産業が現在の我々と地続きであることが改めて証明された。【時層探険】として、映画に活写されたその時代の文化や風俗をも詳細に調べ上げていく佐藤氏にいろいろとお聞きした。

取材・文◎『映画秘宝』編集部(今井)

——『P.C.L. の時代』を執筆されることになった経緯から教えていただけないでしょうか?

佐藤 実はこの書籍の成り立ちには、批評家で友人の切通理作さんが運営する阿佐ヶ谷ネオ書房と深く関係 があって、ネオ書房で戦前・戦後の様々な娯楽映画について解説する映画講座を定期的に行う予定だったん です。だけど、コロナ禍でイベントどころか著述家としての仕事そのものが激減してしまった。ただ、そう いう状況とは言え、何か執筆していないと物書きとして腕がなまってしまう。僕は昔からエノケン(榎本健 一)さんやロッパ(古川ロッパ)さんたちが出演していた P.C.L. のモダンな喜劇映画が大好きで、映画講座 でもそれらの映画について語るつもりでした。それだったらコロナ禍で自宅にいる時間を使って、自分の好 きな映画の解説を note にアップしていこうと思い立ちました。

——佐藤さんは「娯楽映画研究所通信」と題して note に P.C.L. 映画をはじめ往年の娯楽映画について数多 く解説記事を投稿されています。

佐藤 note で取り上げた映画はもう膨大な数に上りますね。1950 ~ 60 年代にかけて松竹で喜劇映画を手 掛けてきた番匠義彰監督の作品についても、いろいろと書いていたんです。それで、編集者でご自身も様々 な分野の研究書を執筆されている中川右介さんが興味を持っていただいて、番匠作品の解説をまとめた書籍『番匠義彰映画大全~娯楽映画のマエストロ』の編集を買って出てくれました。Amazon のダイレクト・パ ブリッシングを利用した自費出版でしたが、ラピュタ阿佐ヶ谷での番匠義彰特集上映に合わせて販売したこ ともあって、娯楽映画研究家として有意義なものを残せたんじゃないかなと。それで note で最も多く執筆 している P.C.L. 映画の記事をまとめても良いのでは、と思ったんですよね。

——では、『P.C.L. 映画』の書籍も最初は自費出版という形で進められていたんですね。

佐藤 そうです。実はもう入稿する寸前まで進めていて、出版の告知も行っていました。そんな中、2024 年 1 月に神保町にある美学校で、大阪芸術大学大学院教授の輪島裕介さんと僕が同時期に笠置シヅ子に関す る書籍(『笠置シヅ子ブギウギ伝説』)を上梓したことで、2 人で日本リズム歌謡の歴史を語るイベントを岸 野雄一さん司会のもと行ったです。その打ち上げにフィルムアート社の沼倉康介さんという若い編集者が参加していて、「今日のイベントのような内容を書籍に出来ないでしょうか」と声を掛けてくれました。それ で「P.C.L. 映画についての本を作っているところなんです」とお答えして、原稿の PDF をお送りしたところ、 すぐに「ウチから商業出版という形で出しましょう」と連絡が来たんです。急な展開でしたが、本当に嬉 しかったですね。しかも、当初取り上げる P.C.L. 映画は 50 作に厳選して 400 ページ以内にまとめる予定 でしたが、沼倉さんが「50 作と限定せずに、可能な限り P.C.L. の作品を取り上げて、全容を網羅できる書 籍にしましょう」と提案してくれたんです。

●なぜ P.C.L. 映画はモダンなのか?

——P.C.L.映画は全部で何本製作されたのでしょうか?

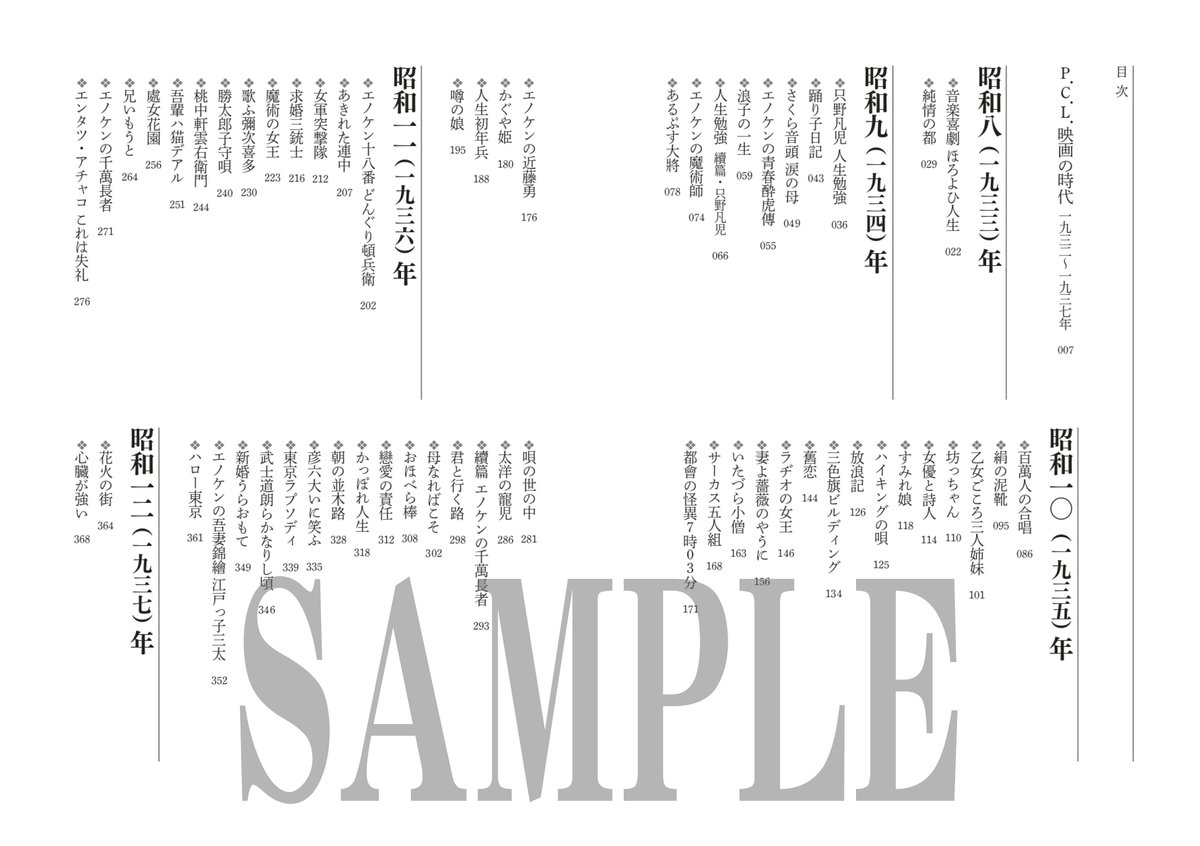

佐藤 昭和8年(1933年)から昭和12年(1937年)にかけて110作ほど公開されました。戦前の映画会社だから、どの作品も視聴するのは困難ですが、まったく鑑賞できないわけではない。過去にCSで放送されたり、VHS時代に東宝の「キネマ倶楽部」でソフト化されていたりする。ただDVDも含めて8割以上は未ソフト化です。むしろCSでは現存するほとんどの作品をオンエアしています。手元にない未見作品もありましたが、僕の性格上、徹底的に調べないと気が済まないから、録画をお持ちの方を探し出して、実際の映像を観せてもらうようにお願いしました。「映画は観れば分かる」が僕のモットーですが、P.C.L.映画に関しては今までキチンと研究されて文献にまとめられたことが一度もない。詳細が分からないのであれば、娯楽映画研究家である僕が実際に映画を観て、解説して、その魅力をお伝えしなければならない。今回の書籍では結果的に、東宝ブロック(P.C.L.映画製作所、J.O.スタヂオ、東京發声、今井映画)の123本もの映画の解説を執筆することが出来て、P.C.L.映画全体の95%は網羅することができました。

——本書ではP.C.L.の成り立ちから丁寧に解説されています。

佐藤 そもそもP.C.L.はサイレントからトーキーに移り変わる時代に、フィルム現像とトーキーの録音機材研究のために設立された寫眞化学研究所というラボが前身だったんですね。それで日活との間でトーキー製作契約を締結しましたが、日活で労働争議が勃発したことで上層部が一方的に契約を破棄してしまった。そのためP.C.L.は運営維持のために自社の映画製作に乗り出すことになったんです。そこで現在の東宝東和の前身である東和商事に映画の配給をお願いした。当時の東和商事はヨーロッパ映画を中心に輸入していたため、洋画ファンの客層に合わせて、P.C.L.も都会的でモダンな映画が求められたというわけです。

——P.C.L.映画がモダンな作風なのは、そういった理由があったからなんですね。

佐藤 それでモダンな世界観に必要だったのが、当時浅草で大スターだったエノケンさんでした。エノケン一座であるピエル・ブリヤントとP.C.L.のユニット第1作『エノケンの青春酔虎傳』(1934年/山本嘉次郎)は、最新の洋画のモダンな雰囲気を積極的に取り入れたカレッジ・コメディでした。そのため、エノケンさんは非常に洗練された印象を伴って人々に浸透していったわけです。これは、同じようにP.C.L.映画に進出した古川ロッパさんや横山エンタツ・花菱アチャコさんにも言えることですが、彼らが全国的な人気を得た背景には、P.C.L.映画特有のモダニズムがあった。本書を執筆するにあたって、彼らがスクリーンに初めて顔を見せた際の「はじめまして」がいかに画期的だったのかもキチンと伝わるように心掛けました。

●円谷特撮の萌芽とも言うべき『百萬人の合唱』

——『ゴジラ』の特技監督である円谷英二さんもP.C.L.映画に関わっていたと言います。

佐藤 厳密に言えば、円谷英二さんはP.C.L.映画製作所ではなくて、同じく東宝の前身のひとつである京都のJ.O.スタヂオに所属していました。このスタジオも諸事情により自分たちで映画を製作せねばならない状況に陥って、レコード会社のビクターと共同で『百萬人の合唱』(1935年/富岡政雄)という映画を作ることになった。そこで撮影監督に抜擢されたのが円谷英二さんだったんです。円谷さんは自前で木製のクレーンを制作して、当時では珍しい俯瞰ショットなど創意工夫を重ねていった。実際に映像を観るとアニメーションなども挿入されており、様々な実験的な試みが行われています。円谷さんが次にJ.O.スタヂオで撮った作品が、近年ロンドンで短縮版のフィルムが見つかり、日本の国立映画アーカイブに収蔵されたことで話題になった『かぐや姫』(1935年/田中喜次)ですからね。

——『かぐや姫』は幻の特撮映画としてファンの間で有名ですが、それ以前から円谷特撮の萌芽がP.C.L.にあったわけですね。

佐藤 P.C.L.映画を観ていくうちに、「このシーンのネタは森繫久彌さんの『社長』シリーズや加山雄三さんの『若大将』シリーズで観たことがある」といったことが多々あるんですね。スタジオの伝統として培われたものがリフレインされて戦後の作品にも活きてくる。本多猪四郎さんや黒澤明さんにしてもP.C.L.に助監督として入社して、山本嘉次郎監督の元で映画修行に励んでいた。P.C.L.のモダンな感覚がそのまま戦後の東宝映画のカラーを作っていったんです。いわば、日本映画のビキニングがここにある。

●メロドラマの源泉と世界で3番目のゾンビ映画

——喜劇映画のみならず、P.C.L.はメロドラマや時代劇など、多岐にわたって様々なジャンル映画を製作されているのも特長ですね。

佐藤 例えば日本における、いわゆるメロドラマ映画は松竹の『愛染かつら』(1938年)が嚆矢だと思われがちですが、時系列で観ていくと、その前年にP.C.L.で『良人の貞操 前後篇』(1937年/山本嘉次郎)という映画が公開されて大ヒットを記録しているんですね。親友の夫との愛で揺れ動く女性の視点から三角関係を描いた内容で、これが大ヒットして、松竹は「ならば、こちらも」と翌年に『愛染かつら』を作ってお家芸にしていきました。本当にP.C.L映画は当時の最先端を走っていて、ハリウッドでヒットしたミュージカル映画のナンバーを、その公開1カ月後に早くも自社の映画の中で流しているんですから。

——世界的なトレンドを取り入れるのも早かったんですね。

佐藤 トレンドと言えば、東宝ブロックの今井映画が昭和12年夏に公開した『怪奇 江戸川乱山』(1937年)は驚くべきことに世界で3番目に作られたゾンビ映画なんです。東宝の社史の映画リストに長らく『怪奇 江戸川乱歩』と誤植されてましたが、名前をもじっただけで作家の江戸川乱歩とは全く関係がなくて、父親と自分を死に至らしめた悪党に復讐を果たすという物語です。典型的な怪談映画なんですが、そこにドラキュラ役で有名なベラ・ルゴシ主演の『恐怖城』(1932年/米/ヴィクター・ハルペリン)の影響からか、リビングデッドの概念を大胆に取り入れている。ジョージ・A・ロメロのはるか以前の作品だから、妖し気な呪術で蘇る主人公は『恐怖城』で描かれたハイチのブードゥー教がイメージソースなんでしょうけど、いずれにしても、この時代に「歩く死体」という奇抜なアイデアを映像化させたことは驚嘆に値します。

●戦前の日本はエンタテインメント大国だった

——戦前は暗い時代という印象でしたが、本書を読むとモダンな映画が多く公開されていたことが分かり、それまでのイメージが覆されます。

佐藤 本書では公開順に映画を掲載すると同時に、その年に実際に起きた事件や世相なども記しています。時系列として世の中の出来事とリンクさせることで、その時代の空気感が伝わるようにしたかったからです。昭和12年に勃発した盧溝橋事件を機に日中戦争が始まるわけですが、その前年の昭和11年ぐらいまでは映画にしても、音楽にしても、日本のエンタテインメントは欧米を向いていて充実していました。例えば『女軍突撃隊』(1936年/木村荘十二)というP.C.L.映画は「女の敵は男だ」と女性たちが浮気男たちを成敗する物語で、僕は初めて観た時、現代でも通用する先鋭的な内容に非常に驚きました。助平な男を一本背負いで投げ飛ばしたり。それがまた『プレイガール』(1969~76年)のように爽快なんです。

——タイトルだけ聞けば戦争映画のような印象を受けますが、女性映画として先を行き過ぎている。

佐藤 この映画に限らず、P.C.L.には社会に進出した女性たちがタバコやお酒を楽しんだり、外車を乗り回したりする姿を描いた作品がたくさんあります。『戦争と人間』(1970~73年)などの社会派ドラマで著名な山本薩夫は元々P.C.L.で監督に昇進したんですが、そのデビュー作である『お嬢さん』(1937年)も自立した女性の物語でした。お金持ちのお嬢さんがいつもシガレットを片手にモダンライフをエンジョイしている。その彼女が九州の女学校の教師となって様々な現実と直面して、成長していく。だけど、戦争に突入したことでリベラルな作風が敬遠されて、「運命に翻弄される清楚な婦人」「出世の秘密に悩む少女」といった、いわゆる【日本映画】的な湿り気のある世界になっていったわけです。

●映画は【時層探険】である!

——本書を読むことでP.C.L.映画のみならず、その時代の様々な事柄が手に取るように分かりますね。

佐藤 やはり戦前は多くの人にとって馴染みのない時代ですから、そこは意識しました。僕が若い頃はレンタルビデオすらなくて、映画ライターといった職業もまだ確立されていなかった。そんな中で和田誠さんや小林信彦さんといった戦前生まれの識者たちが映画について書かれたものが唯一の道しるべであり、そこで僕らはいろんな名作と同時にその時代背景も知っていったわけです。僕は過去の映画に活写されている失われた風景や風俗、時代感覚をタイムスリップして楽しむ【時層探険】を奨励していますが、多くの人にとって気軽に鑑賞できないP.C.L.映画だからこそ、時代背景も精密に執筆して追体験できるようにしなければと思いました。

——最後に本書を読まれた方、またこれから手に取られるファンの方にメッセージをお願いします。

佐藤 P.C.L.映画の時代は1932年から1937年にかけての、わずか5年間なんですね。だけど、歴史的に見れば満州事変後のリベラルな空気から日中戦争による軍国主義に至るまでの間である。その期間の政治や経済の動向は様々な資料が残されていますが、文化面に関しても検証していくことは大事だと思っています。戦前のジャズ、流行歌などの研究が復刻も含めてどんどん進んでいるのに対して、P.C.L.映画に関してはほとんど文献がありませんでした。その時代を彩ったP.C.L.映画の全貌を書籍として商業出版で出せたことは本当に意義のあることだと思います。本書の発行がキッカケとなって、P.C.L.映画がCS放送や配信や劇場上映などで広く皆さんの目に触れてくれれば有り難いですね。

●佐藤利明(さとう・としあき)

娯楽映画研究家・オトナの歌謡曲プロデューサー。ラジオ、テレビ、ネット番組に多数出演。娯楽映画、歌謡曲について数多くの批評・コラムを執筆。『映画秘宝』では「浦山珠夫」のペンネームで長年執筆。代表作に『クレイジー音楽大全』(シンコーミュージック)、『石原裕次郎昭和太陽伝』(アルファベータブックス)、音楽評伝『笠置シヅ子 ブギウギ伝説』(興陽館)など。2024年10月末に『P.C.L.映画の時代 ニッポン娯楽映画の源流 1932–1937』を上梓。絶賛発売中!

note「佐藤利明(娯楽映画研究家・オトナの歌謡曲プロデューサー)の娯楽映画研究所」(https://note.com/toshiakis)を運営中。

『P.C.L.映画の時代 ニッポン娯楽映画の源流 1932–1937』

著:佐藤利明/フィルムアート社/7480円(税込)

https://www.filmart.co.jp/books/978-4-8459-2402-8/