流行語で見る中国バブル崩壊の歴史(中)

この記事は流行語で見る中国バブル崩壊の歴史(前)の続きです。

中国の不動産価格がピークを迎え、下落を始めた時期はコロナ禍と重なっていました。ゼロコロナ政策で厳しい渡航制限があった中国社会の実態は外から見えにくかったですが、中国の人々の価値観が大きく変貌したのが正にこの頃でした。この記事では2022年から2024年を代表する流行語を解説し、社会の変化について解説します。

2022年(润):「パイの奪い合い」からの脱出

润は読みの "run" から海外移住を目指すことを指します。この言葉が流行り始めた2022年はゼロコロナ政策の末期で、感染力の強いオミクロン株が猛威を奮った時期でした。この年の3月末から5月末にかけ、上海でも非常に強力なロックダウンが行われました。当初、この言葉はゼロコロナ政策で年々自由が奪われる環境から逃げ出す、不自由からの逃避と見なされていました。

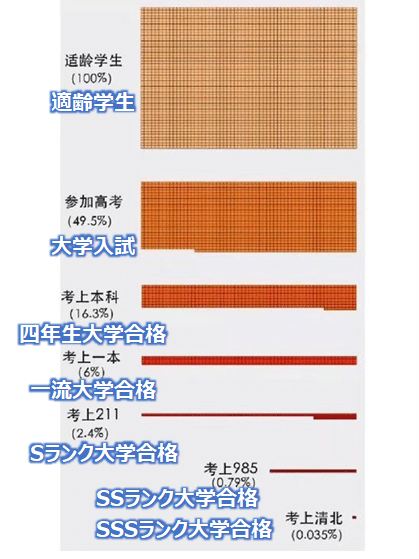

その後、”润” の意味は積極的に海外移住を目指す人の意味に変化していきました。その背景には中国の大学試験や就職の "内卷" 環境があります。中国の大学は合格枠が限られており、激しい競争を勝ち抜ける人は僅かです。

また、この頃(2022年)は不景気を多くの人が認識できるほど、16歳から24歳の若者失業率が増加していました。その結果、苦労して難関大学に合格したものの就職できない、望みの職に就けない人が多くいました。

そういった事情を背景として、最初はゼロコロナ政策の閉塞した社会からの逃避行動だった ”润” は、今は海外に行くことで入試や就職活動という、限られたパイの奪い合い(内卷)や競争社会からの脱却(躺平)を図ろうとする、積極的な行動として認知されていることが多いです。日本のバブル崩壊後、ガラパゴス化から脱出しようとした動きは主に企業によってなされました。中国でも一部企業に海外市場を目指す機運はあるものの、個人が先駆けて動いているところが、日本のバブル崩壊後との明確な違いです。

2023年(特种兵旅游):モノ消費からの脱却とデフレの足音

特种兵旅游は弾丸旅行の意味で、低価格・短期間で観光地を巡る旅行スタイルを指します。きっかけは5月の労働節連休で山東省にある淄博という街が多くの大学生旅行者を呼んだプロモーション活動だとされています。それまで観光の主流であった大都市や名勝地と違い、淄博は串焼きくらいしか有名な物がない小さな街でした。

このプロモーション活動によって、安く、美味しいものが食べられると知った若者が淄博に押し寄せてSNSで発表し、人が人を呼ぶ活況を呈しました。受験戦争で勉強以外の時間が取れない若者が一体感を求める心理は二次元文化でも見ることができます。中国で痛バッグが流行っているのは、自分の推しを発表し、同じ推しを好きな人に声をかけてもらいたい、交流を広めたいという意図があります。

こうした若者たちから始まった特种兵旅游に代表される消費形式は上の世代にも広がり、今は綺麗な観光スポットを見に行く以外の体験型の旅行スタイルが流行っています。景気の低迷で 日本のように「モノを持つこと」の価値観が薄れ、節約志向や体験重視の「コト重視」の価値観が広まりました。

ゼロコロナ政策が終わった2023年はリベンジ消費が始まると期待されていましたが、景気の低迷で人々は節約志向になりました。その代わり、これまでのモノ消費の価値観がコト消費へと転換しました。これがデフレに繋がっていくことになります。

2024年(平替):デフレ経済へ突入

平替は平价替代品の略で手頃な価格の代替品を意味します。"特种兵旅游" ブームを契機にモノ消費からコト消費に移行した消費者心理は、物を所有・消費することの本質的な意味を考えるようになりました。以前の記事で紹介しましたが、スタバを例にとると「カフェの場所」と「コーヒーとしての眠気覚まし」が明確に区別され、後者を求める人はよりコスパの良い製品に移行するようになりました。

「中国で日本商品が苦戦している」という報道は、正確には「中国で一部の日本商品を含む高い商品が売れなくなっている」です。特种兵旅游で挙げたように、消費者心理は安いだけでなく、高い体験を求めています。ただ高いだけのブランドは、より実用的で安いブランドに取って代わられる動きが続いています。たとえば日本の厳しい競争を生き残り、中国でも廉価で品質の高い商品を提供しているサイゼリヤ・スシロー等は消費者の心を掴んでいます。このように今の中国はパイの奪い合いのように見えて、消費者はモノの本質を掴み、よりコスパの高い商品を探しています。

多くの中国企業にとってデフレ経済での競争は初めてです。今後はかつての日本と同様に、企業が量を拡大して品質を疎かにした結果、消費者の安全を顧みない事態が明るみになることも少なくないかもしれません。

最初に書いたとおり、私は2019年から2024年は大きな価値観の転換点だったと思っています。その理由としては、これまで右肩上がりの経済成長を続けた中国で埋もれていた若者たちの不満が、経済成長の転換点で噴出したのが大きいと思っています。これまで見てきたように、中国のバブル崩壊後の流れは日本の歴史を辿っているように見えますが、日本のように長期の不景気とならない鍵は "润" と言われる、海外に出ることを選択した若者になる気がしています。

中編では不動産価格が下落した2022年から2024年の中国の流行語と、その背景と社会への影響を解説しました。後編ではオマケとして、流行語と最近の統計から今後の中国の変化について思うところを書きます。

いいなと思ったら応援しよう!