CCDとCMOSの話 その2

今日は写真の機材関係の話題です。

1年以上前に投稿し、いまもずっと読んでいただけている、当noteのロングセラー記事があります(「セラー」と書いちゃいましたが、無料記事です)。

デジタルカメラの初期、撮像センサーには「CCD」と呼ばれる仕組みが使われていて、その後、スムーズなライブビューや消費電力の低減を目的に、「CMOS」と呼ばれるセンサーに置き換わっていきました。

CMOSで写した写真はスッキリ爽やかな色合い。

対するCCDはコッテリ濃厚。

嗚呼、CCDのあの味わいが懐かしいよね…。

そんなカメラマニアの声がずっと囁かれ続けていたのですが(ぼくもそう信じていた)、昨年、専門家の方が、

「光情報をアナログからデジタルに電気変換する意味では、CCDとCMOSに原理的な違いはない。出来上がった写真に違いが生まれるとすれば、画像生成に必要なカラーフィルターや画像処理プログラムの相違の方が、はるかに影響が大きい」

という趣旨のネット記事を発表されて、ほぼ決着。

デジタルカメラの仕組みから考えれば、確かにそれ以外の結論は得づらい。

「CCD=コッテリ描写」は一種の《都市伝説》だった、となりそうです。

現在のイメージセンサーやRAW(生)ファイル現像アプリの性能は非常に洗練されており、例えば往年のフィルムっぽい調子に仕上げることも、クリック一つで瞬く間に完了してしまいます。

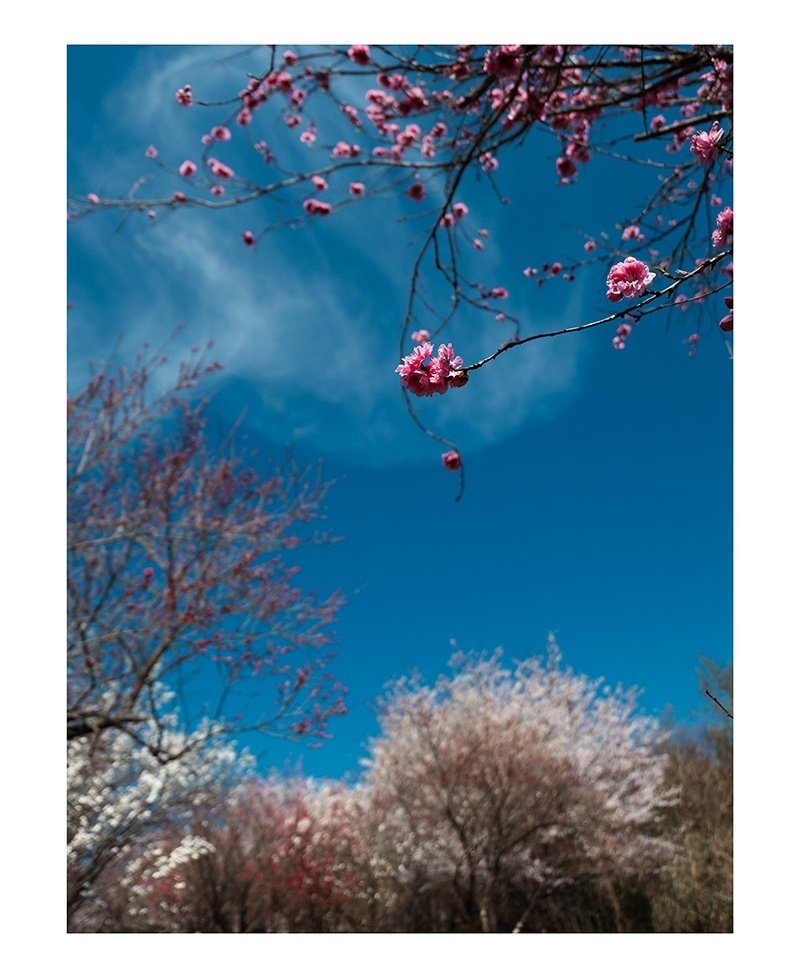

以下の写真は、数日前に撮影したばかりもの(カメラはLUMIX S5Ⅱ)。現像方法を調整して、20年前にぼくが使っていた「オリンパスE-1」というデジタル一眼レフの描写に近づけてみました。

当時「オリンパスブルー(センサーのメーカー名に従ってコダックブルーとも)」と呼称された青空や、花木の濃い色合いが、かなり記憶に似せて再現できたように思います。

さても人間、「何でもできる」となると、かえって迷いに苛まれがち。

カメラ・レンズの描写の違いや性能差に個性を求める時代は終焉し、

「何を、どう撮るか」

の王道に立ち戻るときがやってきた…そうは思いませんか?