やちむん土炎房 沖縄の魔除、シーサーを生む工房

やちむん土炎房

(ヤチムンドエンボウ)

沖縄県久米島、山城という場所の小高い丘の

上にある沖縄風の赤煉瓦の木造建築が焼物の

工房となっていて、そこを訪れた。

『やちむん』は、沖縄での『焼き物』を意味し

ここの工房では、久米島の赤土だけを使った

シーサーを作っている工房となる。ここでは

創作体験が可能で、自分だけのオリジナルの

シーサーの制作や、シーサー着色だけなどの

体験が出来るもの。明日は学校から子供達が

沢山やってきて体験教室があるのだという。

我々カヌーメンバーが工房訪問したきっかけ

は、合宿先の久米島合宿の居酒屋さんの中で

出会った飲物用の陶器に使われていたものが

ここの工房で作られたもので、その陶器胴部

にシーザーの顔が立体的に付いていて面白く

それがこの近くで作られた陶器だとの話しが

きっかけとなって、訪れたのである。

先ずは大きなシーサーが二体でのお出迎え。

シーサーは沖縄の家屋を守る為に屋根の上に

配置される魔除のものに始まり、門の部分に

置かれるものも少なくない。

その昔、沖縄の地にて家屋の火災事故が頻発

これは困ったものだと風水師へ助言を求めた

ところ、シーサー像を家屋の屋根に設置して

八重瀬岳という山の方を向かせる様にお告げ

があった通りに配置したところ、火災事故は

ピタリと止んだという伝説が、今も沖縄家屋

の屋根に残されているものである。

屋根の配置も当初は一体だったのが、狛犬の

様に『阿吽』の二体が配置されるものも多い。

『阿』は口を開けているシーサーでオスである。

こちらは門の右側に配置させて、『福を招く』の

意味をもつ。

『吽』は口を閉じているシーサーでメスとなり

こちらは『あらゆる災難を家に入れさせない』

という意味を持つものである。

赤煉瓦造りの屋根が美しい。沖縄の琉球瓦は

急勾配なものにはせずに、なだらかな傾斜は

台風などの風を受け流す角度であるのが特徴。

赤煉瓦は『クチャ』という泥岩で作られており

クチャは沖縄南部で取れた貝の化石やサンゴ

の死骸を多く含んだもので元々は灰色の土。

鉄分が多く含有されたクチャは焼き上げた際

その酸化現象で赤く染まるのが特徴となる。

この赤煉瓦は、元々は琉球の地にて富裕層や

役人などのみに使う事を赦された屋根の素材

であったが、沖縄の暑い日差しや高温多湿な

気温にも耐えながら、室内が暑くならない様

な素材となっている。

沖縄本当も含め、ほぼ全ての建物には雨水を

集める為の水タンクが屋根に設置されている。

沖縄の各所には大きな川が流れていないのを

水不足の事態に備えて設置されている。

庭の方を巡ると沢山のシーサー達が至る所に

置いてあって楽しい。そしてその周りにある

植物達も美しくて良い。我々の宿泊していた

ホテルが遠くに見える。

お店の中にも、ところ狭しと色んなシーサー

や器などが置いてあって、目移りする。

時々、沖縄産ではない郷土土産も飾ってあり

ほっこりする。

これは、小学生の女の子が一生懸命に着色を

していたシーサー。写真は撮ってないのだが

その女の子の可愛い顔にもシーサーと同じく

色んな色が付いている。着色の作業中に顔を

その手で触るから色が加算されて付くのだ。

こういう体験を子供の時にやるのはこの先の

色んな可能性のきっかけになるし、もの作り

はバンバンやるのがいい。

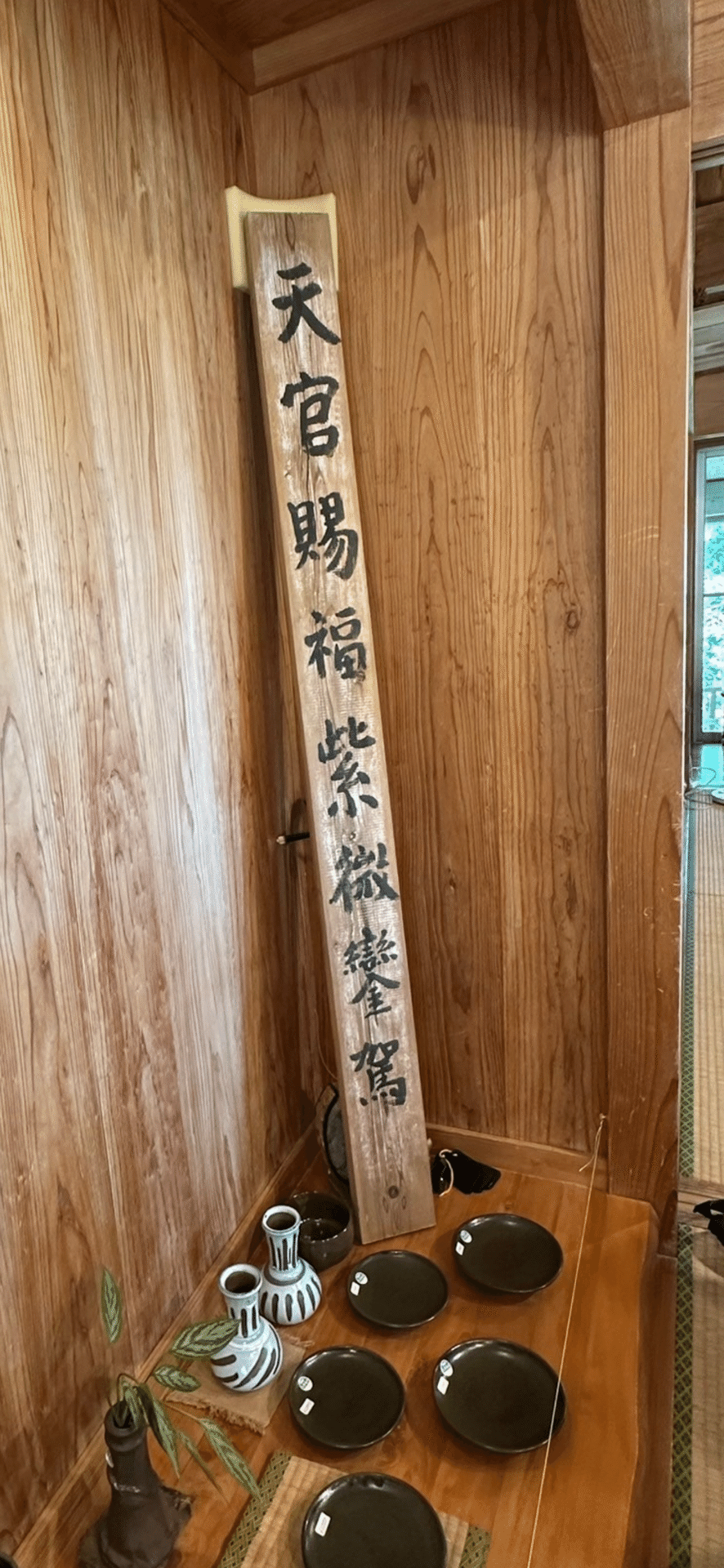

天官賜福紫微鑾駕

(テンカンシフクシビランカ)

沖縄で棟上げの際に、棟木に墨書きする風習

があり、それが床間の中に立てられていた。

天官(テンカン)は、幸福を司る神様を表し

賜福(シフク)は、神が福を授ける事を表す。

紫微(シビ)は、万物を司る神様の事を表し

鑾駕(ランカ)は、その神が乗る神輿を表す。

有難い神様達が家へとやってきて除災招福を

見守ってくれる、護符の役割をする札である。

久葉笠(クバガサ)

ここにおられた可愛いお姉さまに訊いたら

教えてくれたのがこれ。久葉(クバ)という

棕櫚系の植物の葉を編み込んで作られた笠

や籠や飾りが美しい。植物のお話をしたら

月桃を私に分けて頂いたのである。

クバについては別途、記事起こしをさせて

頂く予定である。

とっても、可愛らしいお姉さまは、居酒屋でも

働いておられて、この工房を教えて下さった方

とても、楽しい時間だったのである。

店名 やちむん土炎房

所在 沖縄県島尻郡久米島町山城790-7

購入 シーサーグラス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

#やちむん土炎房

#シーサー

#琉球瓦

#久葉笠

#天官賜福紫微鑾駕

#沖縄県久米島

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■