機能和声理論 (Funktionstheorie) の分析記号のまとめ

19世紀末のドイツで生まれ,今もドイツ語圏を中心に通用している「機能理論 (独:Funktionstheorie)」という和声理論があります。これはまずフーゴー・リーマンHugo Riemannによって体系化され,その後ヴィルヘルム・マーラーWilhelm Malerらによって整備されたものですが,邦訳のある和声教本の中では,ディーター・デ・ラ・モッテの『大作曲家の和声』に,この理論に基づく記号が (一部はデ・ラ・モッテ独自の形で) 登場しています。

本稿では,この機能理論 (以下「機能和声理論」といいます) による和声分析記号を解説します。

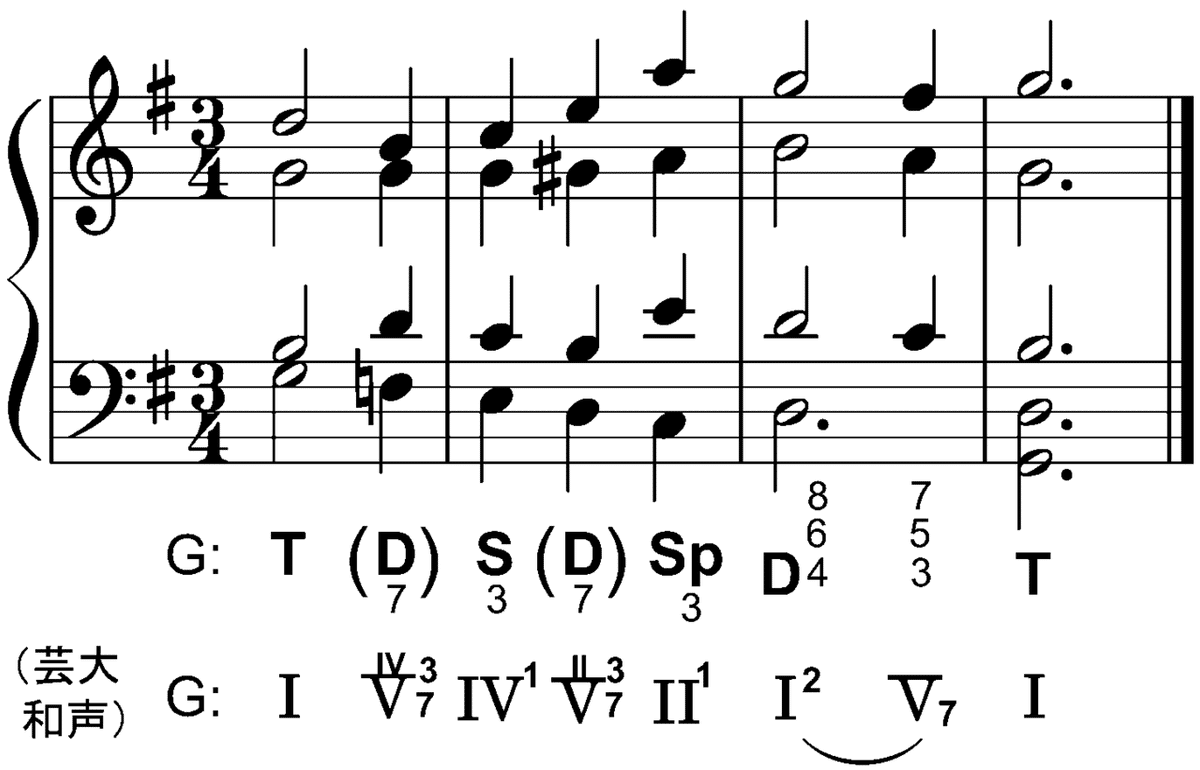

日本でもT (トニック),S (サブドミナント),D (ドミナント) という概念・記号は『和声 理論と実習』 (通称「芸大和声」。本稿でも以下そう呼びます) などの教本を通して知られていると思いますが,もとの機能和声理論はずっと細かい記号体系を持っています。

前提

いきなり芸大和声などでの “T・S・D” と異なる点ですが,本家・機能和声理論では原則として,長三和音または短三和音,あるいはそこに何かを足したもの (属七の和音,長七の和音,短七の和音,付加六の和音など) にのみ固有の機能を認めます。言いかえると,たとえば減三和音には固有の記号がありません。

具体例を挙げると,芸大和声では短調のII度の和音は (長調のそれ同様) 単純に「S (サブドミナント)」と分析されますが,機能和声理論ではそのままでは分析不能です。仕方なしに,IVの第5音を第6音に取り替えたものとみなしたり,長調のIIを半音変化させたものとみなしたりなどすることになります (後述)。

主要3機能

I度の和音をトニック (T),V度の和音をドミナント (D),IV度の和音をサブドミナント (S) とします。

長三和音系・短三和音系の区別 (大文字・小文字)

根音と第3音とが成す音程が長3度の場合 (いわば「長三和音系」というところ) は大文字を,短3度の場合 (同じく「短三和音系」と呼べるでしょう) は小文字を用います。したがって,

● 長調のI, IV, V …… T, S, D

● 短調のI, IV, V …… t, s, D (導音を作るために第3音を半音上げている場合。上げない場合はd)

となります。

平行調和音 (Parallelklang) と対平行調和音(Gegenklang)

主要3機能の和音から根音が短3度離れた (どちら方向にかは後述) 和音を,平行調和音 (独:Parallelklang) と言います。なおこの訳語は,西田紘子・他4名著『ハーモニー探究の歴史 思想としての和声理論』でも用いられているものです (p. 95)。直訳すると単に「平行和音」となりますが,この語は別の意味で既に用いられているようですので,「平行調和音」のほうがよいでしょう。

もとの主要3機能の和音が長三和音系 (つまりT, S, D) ならば,平行調和音は短3度下にあり,もとの主要3機能の和音が短三和音系 (つまりt, s, d) ならば,平行調和音は短3度上にあります。

どうしてそうなるのかは,長調の平行調は短3度下の短調で,短調の平行調はその逆だ,ということをお考えくださればお分かりいただけるかと思います。

これに対して,主要3機能の和音から根音が長3度離れた (どちら方向にかは後述) 和音を,対平行調和音 (独:Gegenklang) と言います。この語は私がいま仮に訳したものであり,定訳ではありません。直訳すると単に「対和音」「反対側和音」といったところになりますが,何に対して「対」「反対側」なのかというと平行調和音に対してですので,こう訳してみました。

対平行調和音は,「導音転換和音 (独:Leittonwechselklang)」とも呼ばれ,実はこちらのほうが本来の名称です (「導音転換」という訳語は上掲『ハーモニー探究の歴史』p. 95にも出ています)。しかしここでは「導音」という語が普段私たちが使っているのとは異なる意味で用いられており,分かりづらいので,「対平行調和音」を採用したいと思います。

平行調和音のときとは逆に,もとの主要3機能の和音が長三和音系 (つまりT, S, D) ならば,対平行調和音は長3度上にあり,もとの主要3機能の和音が短三和音系 (つまりt, s, d) ならば,対平行調和音は長3度下にあります。

平行調和音はP,対平行調和音はGと略記され,もとの主要3機能を示す記号と組み合わせて記されます。そして,先ほど主要3機能に対してしたのと同じように,このPやGもまた,長三和音系であるか短三和音系であるかによって,大文字・小文字の書き分けを行います。つまり,

● 長調のVI …… Iの,すなわちTの平行調和音で,短三和音系なので,Tp

● 短調のVI …… Iの,すなわちtの対平行調和音で,長三和音系なので,tG (あるいはIVの,すなわちsの平行調和音ということで,sPとも分析できる)

● 長調のII …… IVの,すなわちSの平行調和音で,短三和音系なので,Sp

となります。

注意を要するのは短調のドミナントをもとにする場合です。短調のドミナントは,それ自体としては,導音を作るため長三和音系の形 (D) で用いられることが多いですが,平行調和音や対平行調和音はそうではないもとの形 (d) を基礎にして作られます。つまり,

● 短調のVII → dP

● 短調のIII → dG (あるいは,IすなわちtをもとにしてtPと分析することもできる)

となります (ここで,VIIの根音,IIIの第5音は半音上げていないものとします。つまり自然短音階)。

転回形の場合

和音の転回位置は,「バスにその和音の第何音があるか」を記すことによって示します。つまり,第1転回位置であれば「3」,第2転回位置であれば「5」を,記号の下に記します。

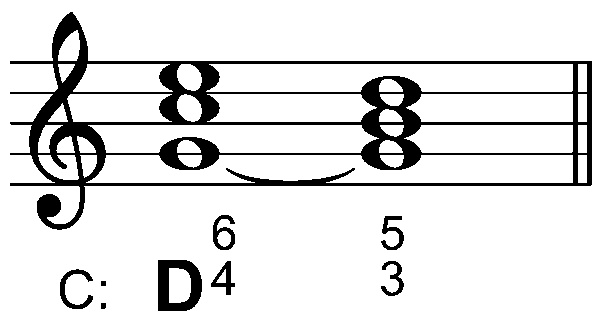

「Iの第2転回形→V」の扱い

「Iの第2転回形→V」は,芸大和声でもこれ全体でドミナント (D) 扱いされていますが,機能和声理論でもそうします。これは,この定型におけるIの第2転回形は本来偶成和音である,つまり非和声音の集積にすぎないことからきています。

このように,非和声音とその解決を数字で表記します。なお,この数字はあくまで「根音からの音程」です。ここでは最低音=根音ですので気にしなくてよいといえばよいのですが,転回位置の和音についた非和声音を表記するときには注意が必要です。

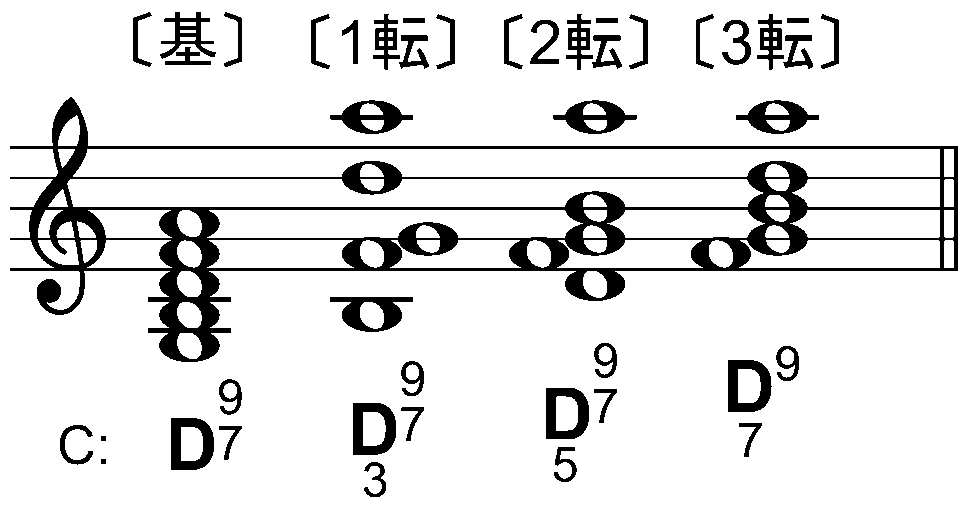

七の和音・九の和音

七の和音は,記号の横に「7」を記すことによって示します。これは,「七の和音である」というよりは「第7音がバス以外のどこかの声部に含まれている」ということを示すものである点,芸大和声の和音記号における「7」とは少し異なるものですからご注意ください。第7音がバスにある場合,すなわち第3転回位置のときは,「7」は横ではなく下に記します。

同様に九の和音は「9」の数字によって第9音の存在を示すことで表します。九の和音には第7音もあるはずですから,「7」も一緒に記します (記さない人もいますが)。

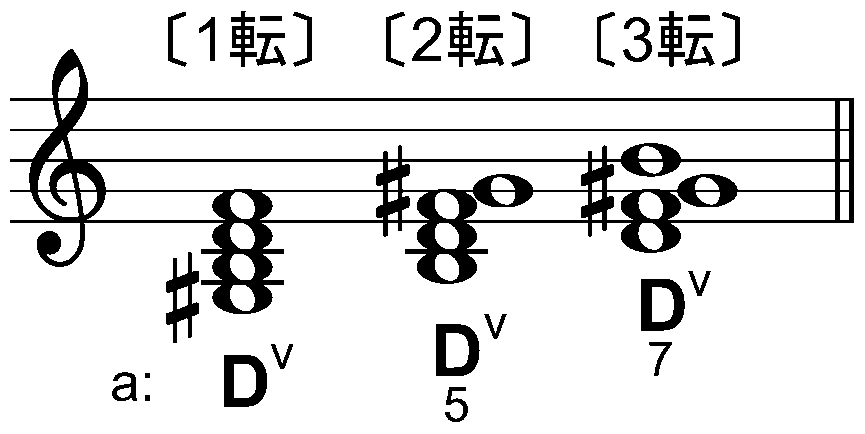

属七・属九の和音の根音省略形体

「属七の (属九の) 和音の根音省略」という考え方をとるかとらないかは,和声理論により教本によりさまざまですが,機能和声理論ではこれを採用しています。減三和音 (およびそれに基づく七の和音) をそのままでは表記できないシステムである以上,そうでもするしかないともいえますが。

属和音の根音省略は “D” に斜線を引くことによって表します。転回位置の表記は,根音がある場合と同じです (つまり,第何音かはあくまで根音から数えます)。ただし第1転回位置のときだけは,「3」を省略できます。次の譜例は属九の和音の根音省略形体の場合です。

短調の属九の根音省略形体は,単に “v” を “D” の横に記すだけで示すことも一般的に行われています。この “v” はドイツ語の “vermindert” の略で,「減七の和音」の「減」を意味します。したがって,”v” だけで減七の和音であること,すなわち短調の属九の根音省略形体であることが明確ですから,この場合 “D” に斜線は引きませんし,「7」と「9」の表記も省略します。ただし,バスに当該の音がある場合は,転回位置を示すために必要なので省略できません。

ドッペルドミナント

ドッペルドミナント (独:Doppeldominante,なおドイツ語の音に従えば「ドッペルドミナンテ」となるところ),すなわち「V度のV度」の和音は,”D” を2つ重ねた記号で表されます。

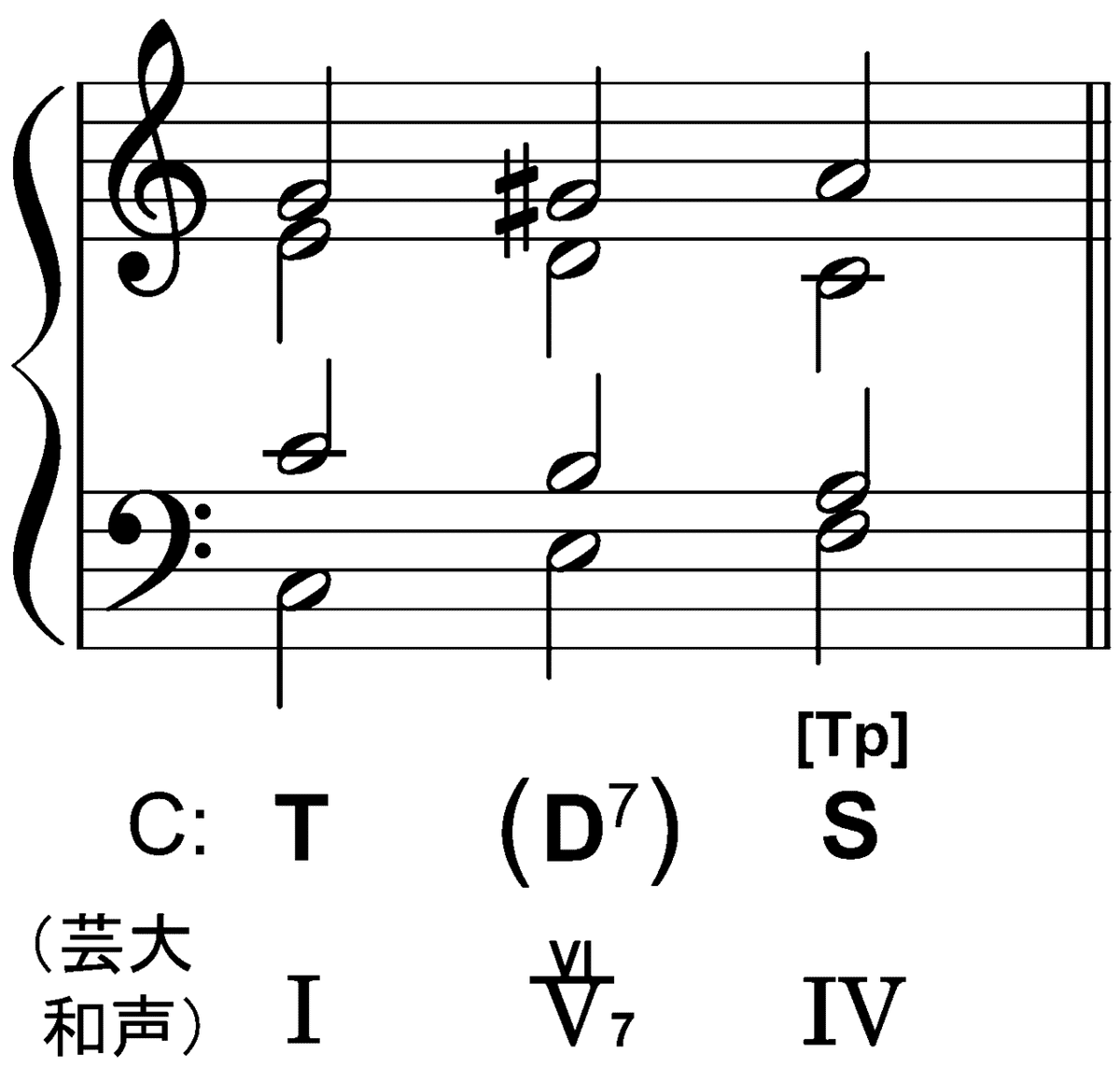

その他の副V

ドッペルドミナント以外の副V (IV度のV度,II度のV度,など) は,単に丸括弧に入れることで表します。何度のV度なのかは特に示されません。 次の和音 (解決先) を見れば分かる,という考えなのでしょう。

とはいえ,副Vは本来の解決先とは異なる和音に進行することもあります。そのようなときには,本来の解決先を角括弧に入れて小さく併記します。

変位音

上方変位は “<” を,下方変位は “>” を数字の右につけて表します。

II度の和音の扱い

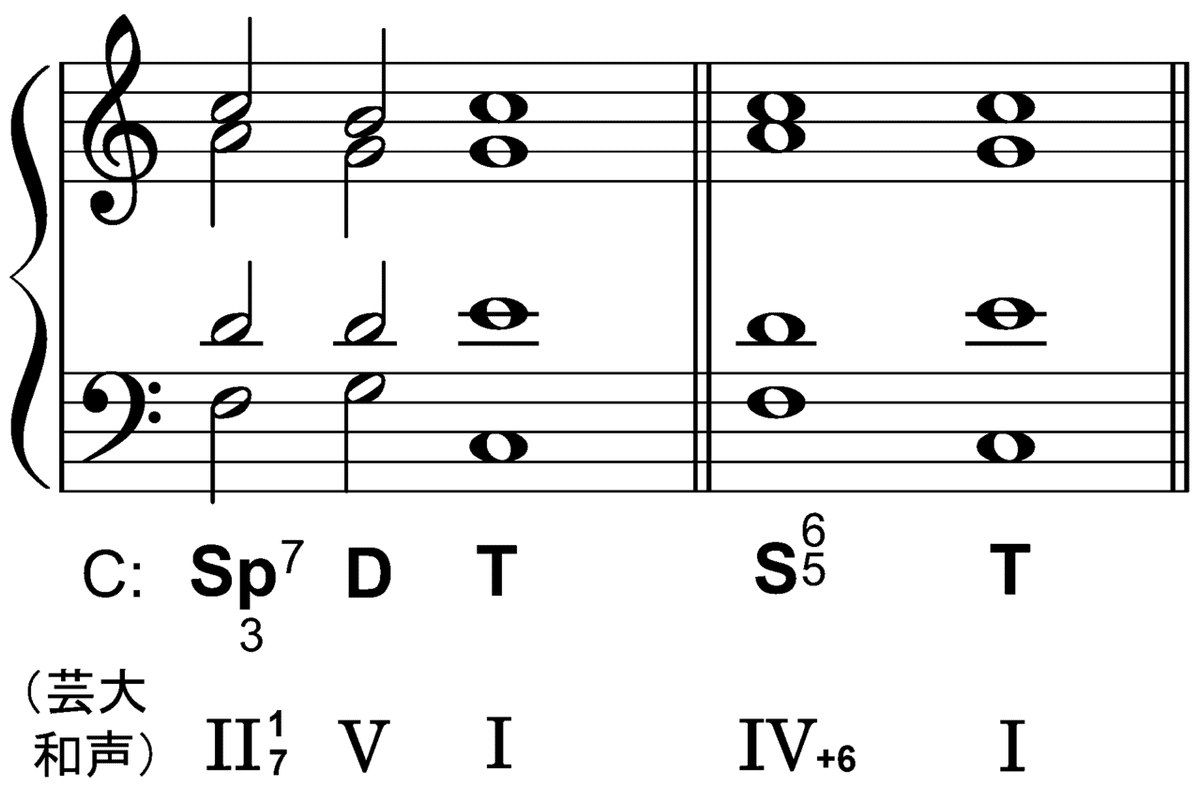

II度の和音は伝統的には第1転回位置で用いられるほうが主で,その点,IV度の和音の一種のような扱いを受けてきたともいえます。それを反映してか,次のような表記もしばしば見られます。

ハ長調のほうの例で,短三和音であるにもかかわらず "S" が大文字なのは,これはあくまでもIV度の和音 (これは長三和音) をもとにした表記であるためです。IV度の和音の第5音の代わりに第6音がある,というわけです。短調のほうについても同じようにお考えください。

そういうわけで,この書き方をするとしたら本来斜線つきの「5」(第5音が欠けているということを示すもの) をつけるのが正確といえますが,実際には「6」だけが書かれていることが多いです。

しかしいずれにせよ,「第6音」を示す「6」という数字は,「付加六の和音」を連想させてしまいます。IVの付加六とIIの七の1転とは,見かけは全く同じであっても異なる働きをする和音ですから,これは好ましくありません。ですから,

このように,機能和声理論の記号においてもきちんと書き分けるべきでしょう。

そうはいっても,短調のIIは減三和音ですから,長調における "Sp" のようなII固有の記号がなく,困ってしまいます。この問題にはさまざまなしかたでの対応がとられており,その中の1つが上で述べたように「IVに (場合によっては第5音を省いて) 第6音をつけたもの」として記述するというものですが,いま述べたような理由からあまり好ましくありません。あるいは最も単純な方法として,短調のIIは機能和声理論の記号で表すことをあきらめ,とりあえず "II" とだけ書いておく,というものもありますが,これでは何も記述したことにならないともいえます。私は次のようにするのが最もよいと思います。

長調のIIを借りてきて,第5音を半音下げる,という考え方です。こうすると,響きが短三和音系か減三和音系かの違いはあっても,II度の和音が果たす機能には長調でも短調でも違いはない,ということが感じられてよいと思うのです。

ナポリのII

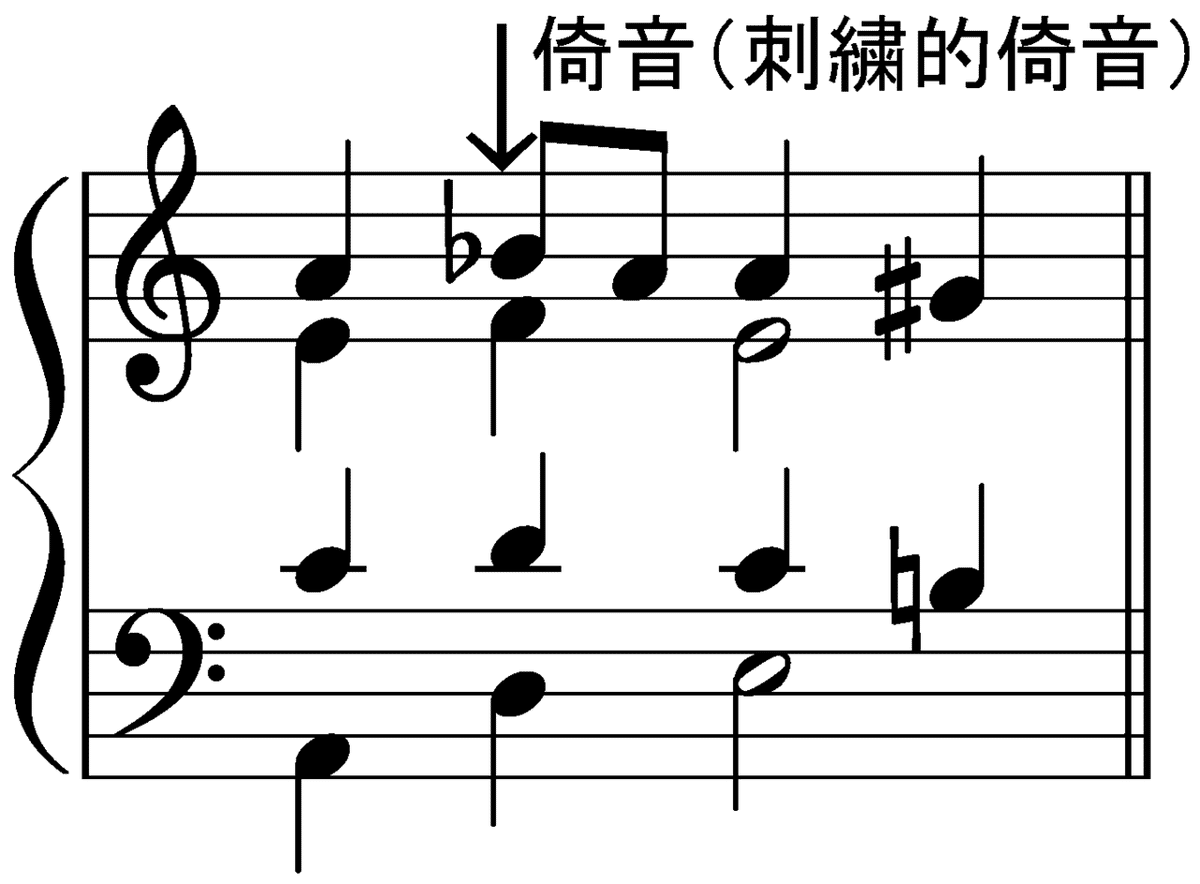

いわゆるナポリのII度の和音,すなわち短調のIIの根音を半音下げたものは,もとは第1転回位置でのみ用いられていました。それゆえ「ナポリの6の和音」と呼ばれることも多くあります (「6の和音」は三和音の第1転回形の別名)。さらにいうと,

もともとはこのように,この半音下げられた音はいわばIV度の和音上の刺繍的倚音として出現したのだそうです (参考:デ・ラ・モッテ『大作曲家の和声』p. 102,譜例も同ページから拝借,ただし移調しました。なお同ページには「繋留音」とありますが,譜例から明らかなようにこれは「倚音」の誤りです)。ちなみにこれは17世紀 (カリッシミ) の例ですが,ある別の本によると,現象自体は既に16世紀の声楽ポリフォニーに見られるそうです。これは劇的な効果を狙ったものではなく,古い音楽理論上のある規則ゆえに必然的にそうなったものらしいですが,この話に入ると脱線が過ぎますので,また別の機会に書きたいと思います。

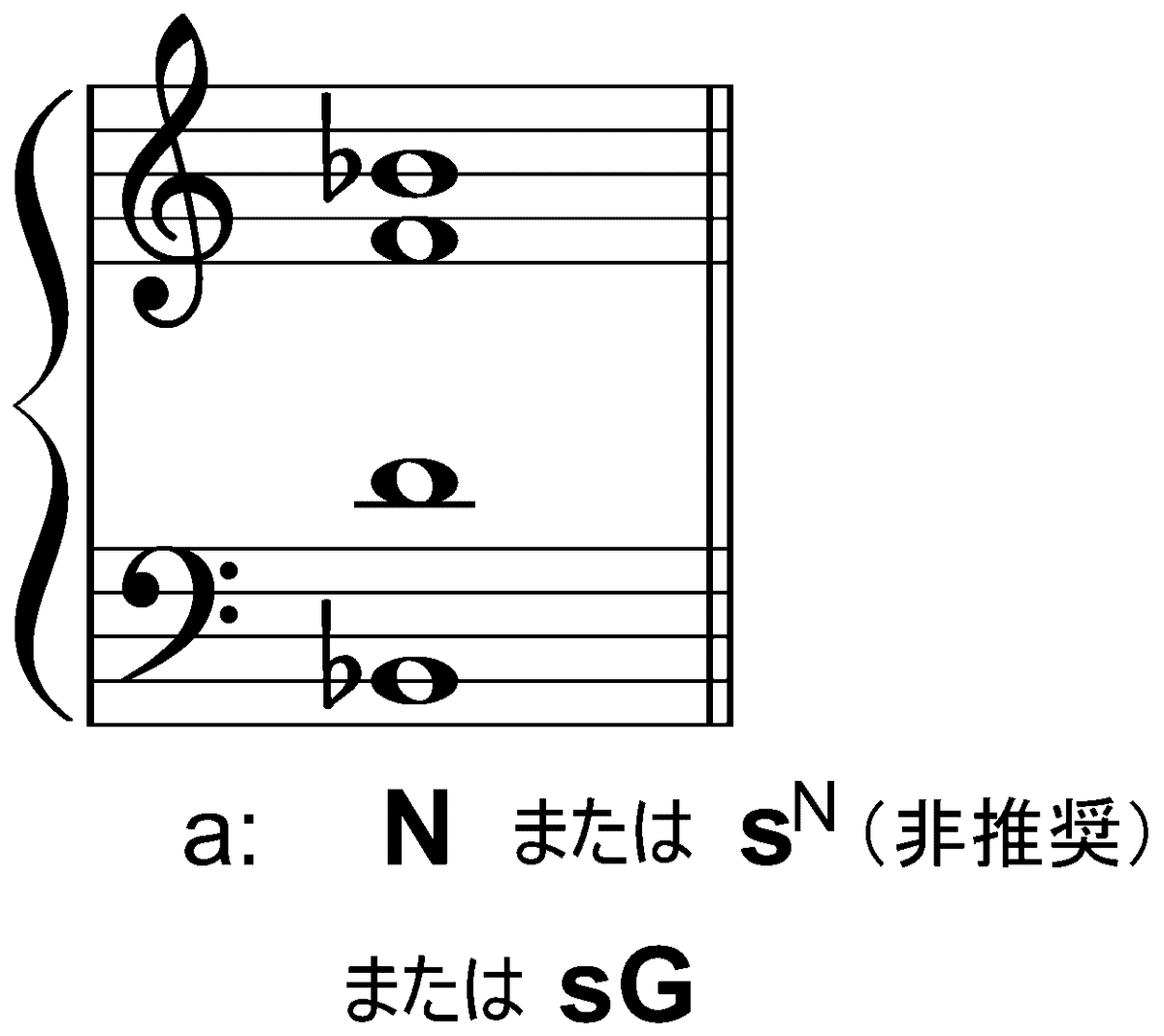

ともかくこのようなわけで,この和音は起源からして短調のIV度の和音の亜種としての性格を特に強く持っており,それゆえ機能和声理論では次のように記されます。

"n" は "neapolitanisch" (「ナポリの」) の略です。

時代が下ると人々の音楽的聴覚にこの和音がすっかりなじんできて,もはや「IV度の和音の亜種」という起源から切り離されて自立し (なお,この「偶然生じたものが次第に耳慣れたものになり,ついには自立した要素として用いられるに至る」というのはほかにもよく見られる現象です),つまりは基本位置でも用いられるようになります。この場合,上の譜例の記号の "n" を単に大文字にするという表記法もありますが,それだと (IVではなくIIの) 基本位置であることが分かりづらいですから,"N" の一字だけを書くという方法のほうが勧められます。

終わりに

主要な記号の説明はこれで済んだと思いますのでひとまず公開しますが,いっそう網羅的なものにすべく後日加筆するかもしれません。

機能和声理論の記号体系は,本稿をお読みになってお分かりいただけたかと思いますがなかなか複雑ですし,特にアラビア数字の用い方など,混乱のもととなりかねない要素もあります。

ここまで書いておきながらこう申し上げるのも少し変ですが,この記号を用いることを積極的にお勧めしたいかというと,私個人としてはあまりそう思いません。芸大和声の「音度 (ローマ数字)・形体指数・転回指数を表記し,機能は大ざっぱに3つに分類するだけ」という方式で十分でしょうし,正直申しましてこちらのほうが優れていると思います。どのような点で機能和声理論が劣ると思うかというと,

● 上述の通り,短調のIIを単純に記述することができない

● 長調でも短調でも同じ度数の和音は同じ働きをするはずだ (と少なくとも私は思う) が,機能和声理論では主要3機能以外は長調・短調で微妙に異なる記号になってしまう

● 使う人によって書き方が異なるところがいくつかある

というところです。最後の点については,芸大和声方式はただ1つの教科書に由来するわけですから,かないようがありません。ただし機能和声理論はこの点,ドイツ語圏で広く用いられているもう1つの和声分析法 (Stufenanalyse) に比べれば,これでもずいぶんましなのですが。

というわけで,特にお気に召したというわけでなければ,独り楽曲分析なさるときに敢えて機能和声理論の記号を用いることはあまりお勧めしませんが,『大作曲家の和声』など,この理論が多かれ少なかれ用いられている本や論文をお読みになる機会もあろうかと思います。

あるいは,海外の音楽大学に留学するなど,日本の外で和声の話をしなければならないときには芸大和声の記号を使うわけには当然ゆかず,そうなると機能和声理論は一つの比較的悪くない道具になろうかと思います。特に論文などを書く際にはさまざまな分析法を知っていたほうが内容豊かになりますから (この場合はもちろん日本で執筆する場合でも),とりあえずこの理論も知っておかれて損はありません。

以上のようなとき,本稿がお役に立てば幸いです。あるいは,音楽理論のお好きな方が本稿を読んで単純に楽しんでくださったならば,やはり嬉しく思います。