【Edu-more plus 帰国子女のための言葉と文化のコラム】vol.3 バイリンガルってどんな人?

皆さま、こんにちは。

受験シーズンもピークを迎え、お子さまを支える保護者の皆さまも気が気じゃない日々を送っていることと思います。本当にお疲れさまです。

私の姪も帰国生ではありますが、海外に行っていたのは幼少期。大学帰国枠は当然使えず、一般受験に挑んでおります。お子さまたちがそれぞれの場所にご縁があり、輝く未来を自分らしく過ごせることを心よりお祈りしています。

会員様向けに、帰国受験情報、学校情報の発信のほか、会員限定イベントのご案内をしています

是非ご登録ください!

さて、今回のテーマは、「バイリンガル」についてです。

バイリンガルというと、どんなイメージをお持ちでしょうか。

これを読んでいる方は、「バイリンガルなんて、甘いもんじゃない…」と、すでに酸いも甘いもご経験されている方もいると思いますが、1998年に日本で行われた、大学生を対象とした調査では、「両言語について、少なくとも話したり聞いたりが流暢にできる者であり、4技能すべてにおいて高い言語能力を持つ者であれば更によいと考えられている」とあります。今でも、こういったイメージを持つ方が多いのではないかと思います。

このイメージ像、どうですか?

やっぱり目指すべきはココ!ですか?

それとも、いやいやそんな上手くはいかないんだよなぁ、と思いますか?

私には、「世間の目は厳しいな〜」と感じます。

バイリンガルには、実は様々なタイプのバイリンガルがいます。

今回は、バイリンガルのタイプをお伝えし、気をつけたい状態をお伝えしますが、型にはめたい訳ではありません。真の目的はバイリンガルの姿を捉え直し、バイリンガルという固定化されたイメージからの解放です。

★「vol.1 母語について考えてみよう」はこちら

★「vol.2 家族で話し合おう、子どものことば」はこちら

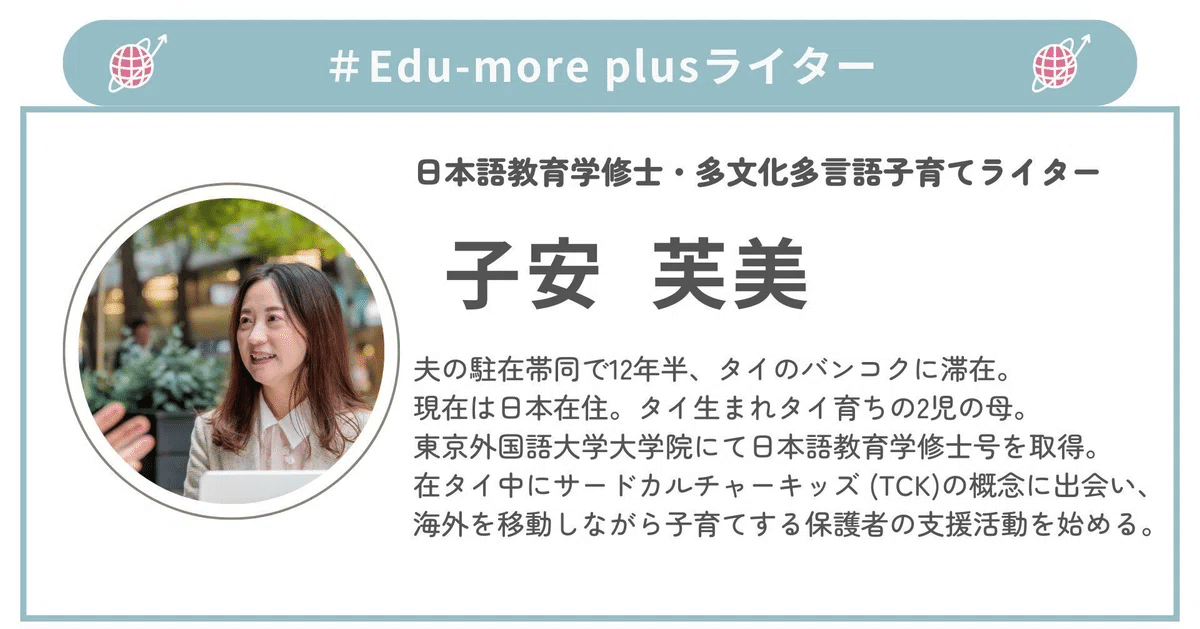

★今回の記事を執筆してくださった 子安 芙美 さん個人のnoteはこちら

1. バイリンガルってどんな人?

まず最初に確認したいことがあります。お子さまは、自ら望んでバリンガルを目指していますか?

我が子たちはタイで生まれ育っていますから、生まれた時から日本語、タイ語、英語が周りにある環境で育ちました。本人たちには選択肢はなく、ただその環境に育ったということです。小学校選択時に、一度選択するチャンスはありましたが、夫のキャリアの意向と、夫婦の考えでインター校への進学を勧めました。子どもたち自らがどの言語で生きる、という選択はしてきていません。

皆さまも、現地校の選択肢しかない、日本人学校がないからインター校しか選べない、また、親の意向でインター校に決めた、日本人学校だけど英語が大好き、など様々な状況があるかと思います。

ある言語でコミュニケーションをしたり、聞いたり話たり、勉強したりする必要があったから、バイリンガルになった人を状況型バイリンガル、学校や大学で第二言語を学ぶことを自ら選んだ人を選択型バイリンガルと呼びます。

言語学習の動機が異なるので、この二つは区別して考えることが大切になります。

1.1 バイリンガルの定義

ここから、バイリンガルとは?という話になりますが、バイリンガルに対する誤解をよく見聞きします。

例えば、

バイリンガルは珍しい、貴重な能力

バイリンガルには小さい頃から二言語に触れないとなれない

早い時期からたくさんの言語に触れると言語習得が遅くなる

二言語が完璧であることが、バイリンガルが目指すところ

などなど。

実際には、世界の人口の約半数はバイリンガルと言われていますし、いくつになってもバイリンガルになれると言われますし、幼い頃から複数の言語に触れたからといって言語習得が遅くなることはありませんし、二言語が完璧にできるバイリンガルはほとんどいません。

バイリンガルの定義は難しく、フランスの心理言語学者グロジャンは、

「同等かつ完璧な言語能力を獲得した人のみを『バイリンガル』と呼ぶことにしてしまうと、大多数の人々をどのように呼んでいいのか分からなくなってしまいます。このような観点から見てバイリンガルでないとされた人々は、バイリンガルではないからといって、モノリンガルでもないのです」

と言っています。

確かに両言語完璧な人をバイリンガルというと、それ以外の人は一体なんなのだろう、と悩んでしまいますね。これについては、次回詳しく考えてみたいと思っています。

多くの保護者から、子どもの言語が中途半端、または中途半端になるのではないか、というお悩みを聞いてきました。しかし「不完全なバイリンガルはたくさんいるし、むしろ不完全なのがノーマルだ」とトロント大学の名誉教授であり、バイリンガル教育学の第一人者である中島先生は言っています。

ちょっとホッとしませんか?

ここでは、中島先生の「2つのことばをきちんと使い分ける力を持った人」を定義として進めていきます。

1.2 バイリンガルの分類

前述の通り、バイリンガルには様々な人がいて、それを分類するのに、90もの型に分けた研究者もいるようですが、今回は三つの分類をご紹介します。

最初にもお伝えしましたが、型にはめることが目的ではありません。バイリンガルの多様性を知ってもらいたいのです。

1)到達度別

【バランスバイリンガル】

・年齢相応のレベルまで二言語が高度に発達してる場合

・二言語が互いに強め合って相乗効果となり、ことばの力が強まり

・知能も刺激を与えるので、知的発達においてプラスの影響がある

【ドミナントバイリンガル】

・どちらかの言語のみが年齢相応のレベルまで高度に発達しているが、

・もう一つの言語は明らかに弱いという場合

・知的発達とプラスの影響もマイナスの影響もない

【セミリンガル】

・どちらの言葉も年齢相応のレベルまで達していない場合

・両方のことばが足を引っ張り合って、両言語とも伸び悩む場合は、知的

・発達に明らかにマイナスの影響がある

2)4技能別

【聴解型バイリンガル(受け身のバイリンガル)】

・聞くことは二言語でできるが、それ以外は一言語のみの場合

【会話型バイリンガル】

・二言語で聞くこと、話すことができるが、読み書きは一言語の場合

【読み書き型バイリンガル】

・二言語で聞くこと、話すこと、読むこと、作文まで4技能できる場合

3)母語との関連

【加算的バイリンガリズム】

・母語を保持しながら第二言語を習得する現象

【減算的バイリンガリズム】

・第二言語を習得することで母語が失われていく現象

好ましいのは、バランスバイリンガルもしくは加算的バイリンガルだと言われています。そして、避けたいのは、減算的バイリンガル、セミリンガル状態です。

これだけでもバイリンガルのタイプは様々であることがわかっていただけたでしょうか。

先ほど、多くの保護者から子どもの言語が中途半端になるのではないか、という不安の声を聞くことがあると書きました。確かに、セミリンガル状態ですと、家庭内でのコミュニケーション、学習へのつまづき、認知発達の遅れに繋がる恐れがあります。

しかし、高レベルで二言語を操る「バイリンガルが存在しないことはもう何年も前から知られています」とグロジャンは言います。

バイリンガルが目指す姿は、母語並みの能力×二言語ではありません。バイリンガルが母語並みの能力という考え方は、時に子どもを苦しめます。

これこそが、見守る大人が脱却しなければならないマインドなのです!

2. セミリンガルには気をつけて

注意したいバイリンガルの状態がひとつあります。それがセミリンガル。以前はダブルリミテッドと呼ばれていました。

セミリンガルとは、前述の通り、どちらの言葉も年齢相応のレベルまで達していない場合です。どの年齢であっても一時的にこの状態になることは比較的あるある現象でもありますが、長期化すると、伝えたいことがどちらの言語でも伝えきれず、フラストレーションが溜まり、自信もなくなってしまいます。

だから長期化することは避けたい!

特に、母語の発達途中の年齢のお子さんがこういった状態に陥る可能性があり、その中でも2歳から5歳までの幼児に一番注意が必要です。

環境が変わり、適切なことばの刺激が与えられれば正常に戻る可能性ももちろんありますので、新しい言語環境に入らざるを得なかったり、親の意向で学習言語環境が変わったりする時には注意が必要です。「小さい子だからどんな環境でも大丈夫。せっかくなら英語の環境へ!家では日本語だから」というお話もよく聞きますが、その場合は家庭で母語を伸ばすための関わりを十分に取ってくださいね。

学齢期でもセミリンガル状態に陥ることはあります。突然新しい言語環境に入り、数年かけてことばを習得していくなかで、母語で表現することは不自由に感じるものの、新しい言語も十分ではない時には、こういった状態に陥ります。

セミリンガルにならないようにするポイントは、どちらかの言語は、年齢相応に引き上げておくことです。一番の近道は、親が自信を持って関われる言語を伸ばすことかと思います。

それから、「子どもがセミリンガル状態であることに気がつけるのかな?」という疑問もよくいただきます。表出する症状としては、頻繁に瞬きをするチック症やボーッとする時間が増える、円形脱毛症、暴れる、黙っている、無反応、泣くなどが挙げられています。

しかし、ことばで上手く表現できないと行き渋りかな、新しい環境で戸惑っているだけかな、と判断してしまうことがあると思います。保護者は、学校や幼稚園、ナーサリーの先生方と密にコミュニケーションを取って子どもの様子を確認し合って欲しいと思います。

私は学年が変わり先生が変わるたびに、息子のバックグランドを話し、現在の言語レベルを伝えるなどし、何か気になることがあればいつでも教えて欲しいと言ってきました。

3. おわりに

今回の記事では、これら二つのことを書いてきました。

①バイリンガルの多様性

二言語を流暢に操り、4技能全てが完璧というバイリンガルはほとんど存在しない

二言語母語並みの能力というイメージからの脱却を目指す

②気をつけたいのはセミリンガル状態

セミリンガルにならないよう、一つの言語は年齢相応にあげておく

ひとくちに、バイリンガルと言っても様々な状態の人がいます。バイリンガルのタイプをお伝えしましたが、ラベル付けして欲しいわけではなく、いろんな状態の人がいていい、様々なタイプのバイリンガルがいるのだということを知って欲しいです。

目指すところは人それぞれですが、バランスバイリンガルになることはとても大変なこと。実際には多くの人がドミナントバイリンガルです。

我が家の子どもたちも、もちろんドミナントバイリンガルです。

Vol.1の母語の話、Vol.2のFLPの話にも関わりますが、我が家は日本語優位になるよう育ててきました。能力は与えられた刺激や環境によって上がったり下がったりしていますが、バイリンガルとしては十分な能力なのではないかと思っています。

状況的にバイリンガルにならざるを得なかった子どもたちがいます。もしくは、子ども自身がそれを望んだ場合があります。親としては応援、サポートしてあげたいですよね。正しい知識があれば、子どもをバイリンガルやマルチリンガルに育てることは不可能でない、と言われていますよ。

言語は完璧でなければ、意味がない?

いいえ、決してそんなことはありません。

★次回は、「私の中にある複数の言語や文化」についてお話します。

どうぞお楽しみに。

<参考文献>

・近藤ブラウン妃美,坂本光代,西川朋美, 2019,「親と子をつなぐ継承語教育 日本・外国にルーツを持つ子ども」,くろしお出版

・フランソワ・グロジャン,2018,「バイリンガルの世界へようこそ 複数の言語を話すということ」,勁草書房

・中島和子, 1998,「完全改訂版バイリンガル教育の方法 12歳までに親と教師ができること」,アルク

・山本 雅代,1998,『バイリンガル』に対する意識調査 : その結果が意味するところ,『社会言語科学 第 1巻』第 1号,p.11-18. 〈https://www.jstage.jst.go.jp/article/jajls/1/1/1_KJ00008439689/_pdf/-char/ja〉(2025年1月20日閲覧)

⭐記事へのコメントやEdu-more plusへのご意見・お問い合わせはメール(info.edubalmore@gmail.com)でお気軽にどうぞ!