工事カレンダー(村人)

いらっしゃいませ!

我が家に代々伝わってきた江戸時代の普請帳の中身を、令和の事務員がエクセルで紐解く話。第11話目(全15話)です。■初めから読む

江戸時代の建て替え。いくらかかったかが判明しました。

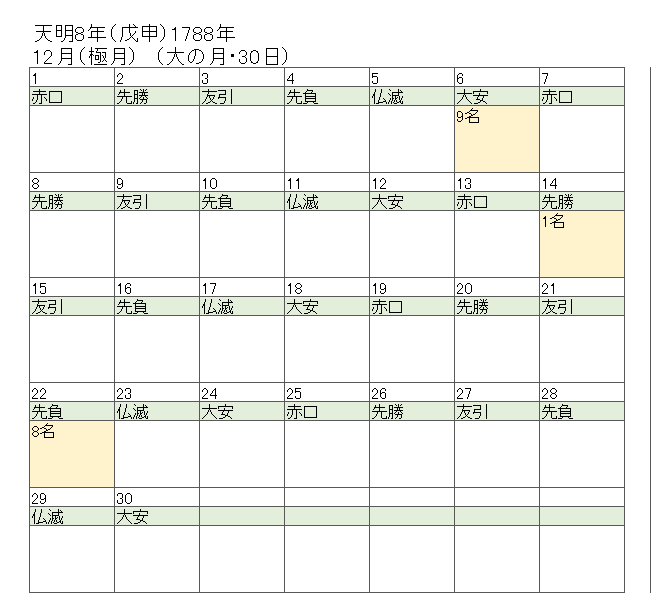

今回は、工事のスケジュール(村人)です。

普請帳には、こう書かれていた!

十月廿六日阿し谷木出

一 郡兵へ 幸助 杢兵へ

一 五市 伝兵へ 和七

一 兵三郎 兵兵へ 与吉

一 勘四郎 武七 清五郎

一 原田屋 田淵 伴蔵

一 貞十郎 (塩の)政兵へ 庄太郎

一 庄之介 兵五郎 恒吉

一 金兵へ 源蔵 兵蔵

一 (山崎)徳兵へ (西本)利兵へ

〆

同廿七日

一 (ウ)宇三郎 郡兵衛 栄蔵

一 金七 惣助 弥六垣内

一 田ふち 新兵衛 長四郎

一 平六 直三郎 六之介

一 幸吉 三之助 五一郎

一 (海田原)勘三郎跡 忠次郎 忠三郎

合力人夫

一 次郎四郎 孫太 十兵衛

一 き平 政次 き十郎

一 為蔵 文七

〆

このような感じで、作業日、作業した人の名前が続きます。

とりあえず、エクセルでカレンダーにしてみます(`・ω・´)ゞ

見づらい場合は、表をクリックすると大きくなります!スマホの方は、画像が表示された後に、左に指をスライドさせると、次の表を見ることができます。

【主な出来事】

寛政元年(1789年)2月14日(先負)

ー吉祥日おこし日ー

おこし日=上棟?

136名で上棟(←たぶん)です。

クレーンもトラックも無い時代ですから、これくらいの人数がいるのかもしれません。

寛政元年(1789年)2月15日(仏滅)

ーふきじ(葺き地)ー

91人で作業して1日でできるものなのでしょうか?信じられません。ちなみに、茅を葺くのは非常に技術を要し、素人ができるものではありません。

現在は職人さんが減ってきているので、屋根を修理するだけで大変です。今でこそ珍しくなりましたが、昔は茅葺きの家ばかりで、定期的にご近所さん総動員で屋根を直していたそうです(15~20年ごとに修理が必須)。

色んな家の屋根を直すのを手伝っているうちに、職人さん並みのスキルを自然と身につけられたのかもしれません。

お日柄は気にするよね

それにしても…。

「吉祥日」っておめでたい雰囲気を漂わせときながら先負なのね・・・(゚д゚)て思った人、絶対いますよね。しかも、仏滅に屋根葺くんだ(。・_・。)江戸の人って、そういう不吉な日とか気にすると思ってました(←ド偏見)。

調べてみると、「建築吉日(中段十二直)」というのがあるらしく、令和になった今でも地鎮祭等の日取りを決めるのに使われているようです。そして、意外にも先負や仏滅が建築吉日になっています。

というわけで、やっぱりお日柄は気にしていたようです。

カレンダーが出来たところで、次回は工事の関係者リストを作成してみようと思います。