落語あれこれ

■前座さん

〝前座は料金外〟

落語界にはそういう言葉がある。

いつだったかツイッター(現X)で、

「前座が料金外なんてひどい。前座だって一生懸命やっているのに!」

と発信している前座がいた。

ほーん……。

口惜しければ精進して早く二ツ目に昇進してください……と思ったものである。

寄席や落語会では開演時間の前に、前座が高座に上がって落語をしている。

「前座さんが勉強しています」

主催者はそう言って客を会場に入れて、席に着くのを許している。

けれど前座の間でも席に着くのは失礼と考える人もいる。

確かにその方が品格のある態度だと思う。

一生懸命話している前座さんの前で、チケット持って座席を探して回るなど失礼極まりない!

はい。ごめんなさい。

私もその考えを否定するものではない。

でも、お願い。

座席に関しては前座の間は許して欲しいの。

本番前に席に着いて聞く態勢を整えたいの。

冷房対策のスカーフ巻いたり、咳用心にのど飴舐めたり。

いろいろ忙しいのよBBAは。

そう。

前座は落語客にとって〝本番〟ではない。

あくまでも〝勉強〟なのだ。

この三遊亭萬丸さんは

前座ではなく二つ目だけど

2024/2/18 第35回 大和田落語会にて

一般企業で言えば〝前座〟とは〝新入社員〟のようなものだと思う。

修行中なのだから半人前扱いでも仕方がない。

新入社員が電話に出る時に、

「新入社員のエリザベス江戸川がお受けします」

みたいに名乗らせる会社もある。

こちらは人間として対等に接する。

少々心許ないことがあっても、新入社員だから……

と生暖かい目で見るわけだ。

「お客様がご拝見になって」って何だ!?

「お客様がご覧になって」と言え!

なんて怒鳴ったりしませんよ。

(本当にあった話)

世の中には、相手が〝新入社員〟や〝前座〟のような自分より下の立場だと知るや、にわかに居丈高になる輩もいるようだ。

偉そうに怒鳴り散らした揚句に、

「女じゃ話にならん。上の者を出せ!」

とか言い出す奴。

それはもう人品の問題だから。

話がやや私怨じみて来たな。

さーせん。

ともあれ。

前座の落語中に席に着くのだけは許して欲しい私である。

終演後の写真撮影許可が出た

2024/6/27昼席 三遊亭白鳥師匠のトリ

前座の高座はまさに〝勉強〟である。

「これで金とるの?」という前座さんもいるのだ。

しどろもどろで、時に言葉に詰まったり。

孫の学芸会なら微笑ましいが……というレベルである。

それが高座に慣れてどんどん上手くなって行くのを見守るのも落語客の醍醐味なわけで。

逆に「えっ、これで前座なの?」と驚くほどに達者な前座さんもいる。

見事に会場を温めて次の出演者が演りやすくする。

もう二ツ目間近?と思える前座さん。

これはこれで聞き応えがあって、どんな二ツ目、真打ちに成長するか想像するのも楽しいわけで。

いずれにせよ高座にいる人に対しては、きちんと拍手をして噺を聞く。

面白ければ笑うし、つまらなければ笑わない。

(つまらないのに無理に笑うなど逆に失礼)

それは真打、二つ目、前座、どの地位の人に対しても変わらない。

客として当然の礼儀だと思う。

■色物さん

寄席では落語以外に〝色物〟と呼ばれる芸能がある。

太神楽、奇術に漫才、音曲、紙切り等々。

太神楽というのは……開いた傘の上で毬を回して、

「いつもより余計に回しております!」

と言っていたアレ……今は亡き海老一染之助・染太郎師匠のような曲芸です。

これらが〝色物〟と呼ばれるのは、楽屋に張り出される出演者名が、落語家は黒墨、それ以外は朱色の墨で書かれたことに由来しているそうだ。

と豆知識。

今は亡き三代目林家正楽師匠による

アマビエ図

そしてこれが案外に落語の合間の息抜きになる。

寄席でずっと落語を聞いていると思いの外疲れる。

だって舞台装置も衣装も何もないのに、落語家の語りだけで場面や人物を想像するんだよ。

自分の頭ひとつで。

けっこう頭を使っているんだね。

色物さんが出て来ると、その緊張がふっと緩むのがわかる。

実に寄席には貴重な存在なのだよ。

「今日は私はちゃんとやりますよ」

とか言うだけでマジックなど何もやらずに漫談だけで帰って行く、アサダ二世なんて老マジシャンであっても(誉めてます)。

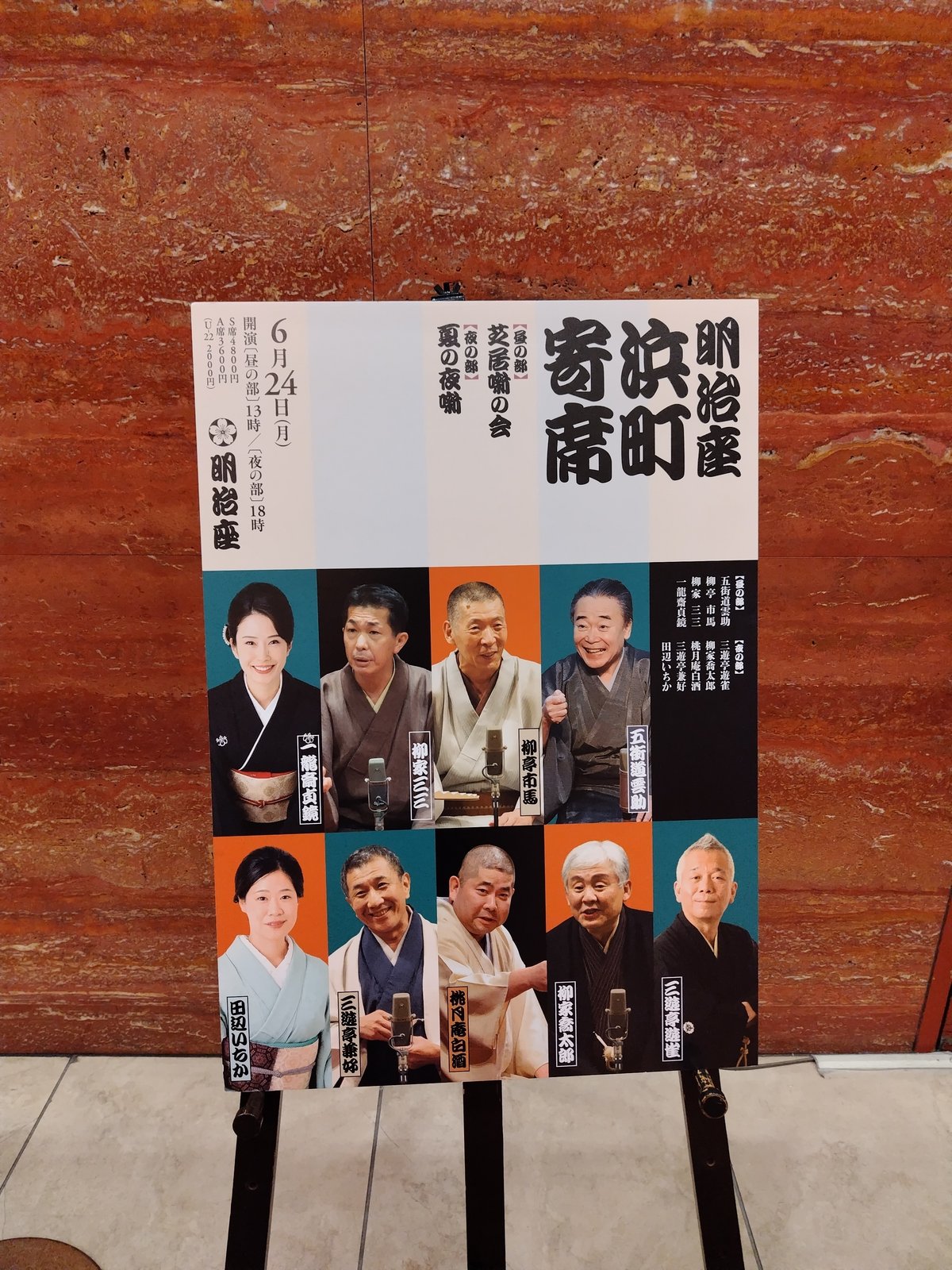

2024/6/24 明治座浜町寄席

ただ私にとって問題なのは音楽パフォーマンスである。

ピアニカ、リコーダー、アコーディオン等、様々な楽器で音楽を奏でて歌ったりする芸人。

もちろんお笑いが入った音楽である。

替え歌だったり、演者のオリジナルソングだったり。

時にその音楽に手拍子を求められることがある。

皆さん嬉々として手拍子を打つ。

私だってそれに否やはない。

だけど私は手拍子がうまくない。

自分こんなにぶきっちょだったか!?

と驚くほどだ。

幼い頃通っていたヤマハ音楽教室がまるで役に立たないぞ!

だってあれは自分主導でピアノを弾いていた。

他人主導の音楽に合わせて手を叩くのとは違う。

手拍子に集中していると替え歌もオリジナルソングも聞き取れないのだ。

なので、手拍子をしないで音楽を聴くのに集中する。

それはそれで寄席の客としてありだと思うのよ。

2024/6/26 柳家三三独演会

with弦楽四重奏「夢と嘘」

と、いきなり言い訳がましいくなるが。

寄席ぐらいのキャパシティーなら数人ぐらい手拍子をしない人がいても問題はない……と思う。

先日行った落語会は座布団を敷いた座敷で、客は数十人レベルだった。

(十数人ではないです。くれぐれも)

そこで音楽パフォーマーが奏でる音楽に合わせて数十人が手拍子を打つ。

手拍子をしない私一人は目立つのだよ!

気がつくと私は手拍子はしないけど、足や身体をリズムに合わせて動かしていた。

せめてそれで許して欲しい……と思うのだった。

そういえばその前日は、落語とクラシックの弦楽四重奏がコラボする落語会に行った。

やはり小さめのホールだったから、弦楽器の音が腹に響くようだった。

クラシック音楽はただ静かに聞けばいいのだ。

終わってから感動を拍手で伝えればいい。

あれは楽でよかった(こらこら)。

そうそう。

音楽パフォーマンスの一つに三味線の粋曲なんてのもある。

柳家小菊師匠!

この妙齢のご婦人が素敵なんです。

都都逸もまた善き哉。

私の好きな都都逸を少々……

岡惚れしたのは私が先よ

手出ししたのは主が先

今別れ 道の半丁も行かないうちに

こうも逢いたくなるものか

……なんてね。

どっとはらい。

(野暮な私)