風力発電は再エネの象徴のようですが、自然を再生不能にしていては元も子もないという話 2

その2-2)オオワシ・コハクチョウなど渡り鳥の通り道をふさぐ

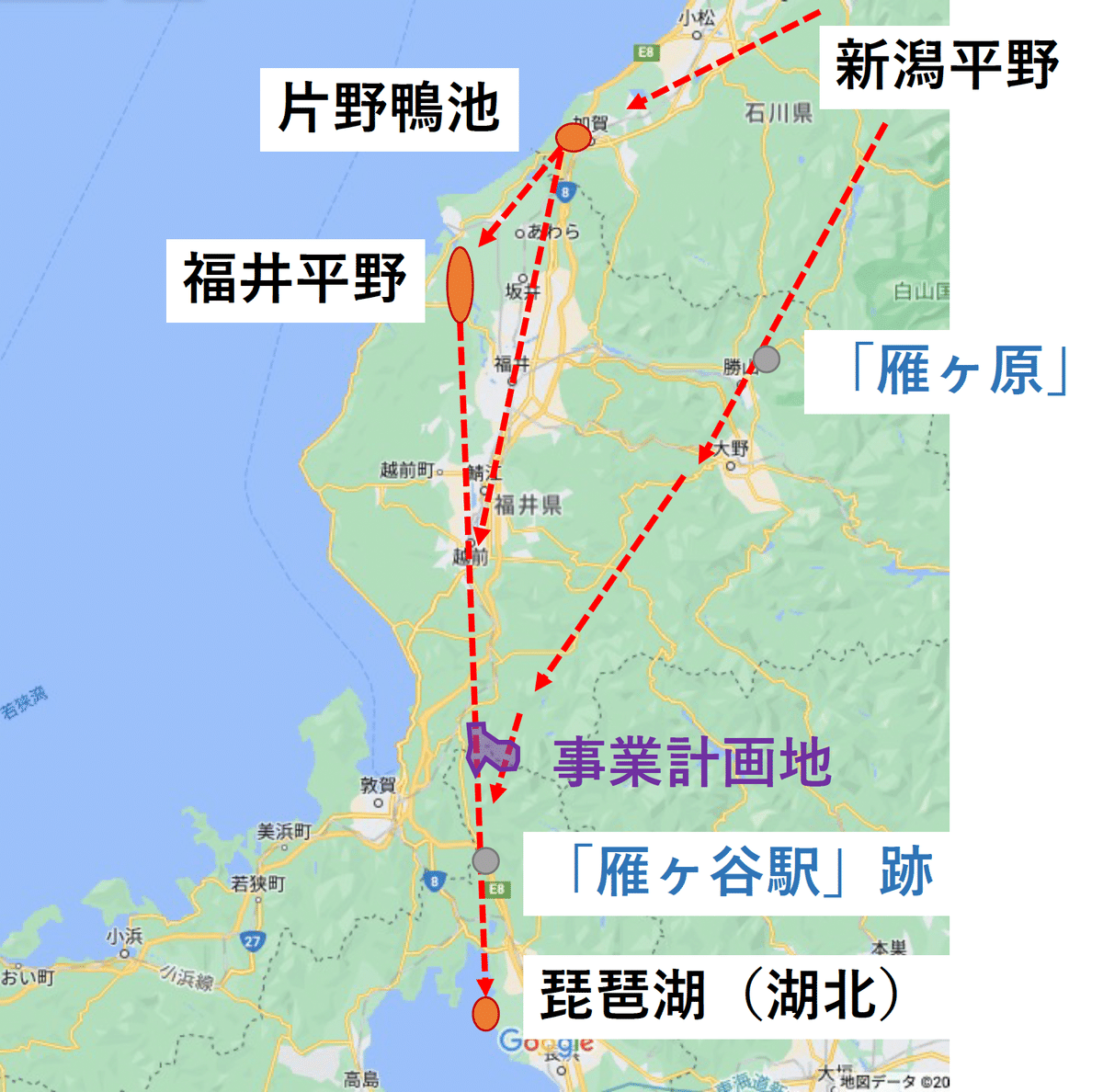

高さ188mの風車が39基も回り出したら、そこに住む鳥だけでなく渡ってくる鳥にとっても、風車の羽は凶器になります。琵琶湖には、オオワシやコハクチョウ、天然記念物オオヒシクイなどが渡って来ており、そのルートをふさぐようにできるからです。琵琶湖は、「国際的に重要な湿地」ラムサール条約に登録され、渡り鳥の「楽園」として長浜市の観光資源となっています。また市内には地名「雁ヶ谷」もありますが、このままでは過去のものとなるでしょう。

(加筆)

このルートは、人間社会でいうところの移動・物流の大動脈「名神高速道路」です。風車がそのルート上に建つということは、あの高速道路上に大きな「ブロック」が並ぶというようなものです。

長浜市には「琵琶湖水鳥湿地センター」があります。鳥の渡来地として環境の良さから全国の候補地から選ばれ、1997年に開設されました。大形の鳥だけでなく小鳥の渡りルートにもあたるため、風力発電ができればセンターの存在意義が危うくなるでしょう。

その2-2-1)バードストライクがおきたら

風力発電所が動き出した後、鳥の衝突(バードストライク)がおきたらどうするか、何も決められていません。事故の確認、情報の公開、原因の解明、防止措置、死がい・傷ついた鳥をどうするかなどがなんら事前に定められていません。山の中のため、調べをひんぱんに行わなければ、傷ついた鳥は食べられてしまう可能性が高いのです。特に1mを越える雪におおわれる冬の調査はまずできません。

「風力発電が鳥類に及ぼす影響」 北海道大学水産科学院 風間健太郎氏

「風力発電の鳥への悪影響を最小限とするためには、十分な調査を実施し、繁殖地や渡りのルート・中継地など鳥が多く分布する地域を避けて建設地を選定することが不可欠」

その2-3)シカが山をこわす

近年、シカはその数を一気に増やしています。シカによって草や木が食べられてしまうとどのようなことが起こるでしょう。山肌が崩れドロ水を流している伊吹山の例がそれをよく示しています。風力発電所の工事により木が切られ、草地化したところにシカが入ると下草を食べ尽くしてしまい、土砂くずれが発生しやすくなるのは目に見えています。少しの雨でも土が流されてしまうでしょう。

(加筆)

風力発電の事業計画地内には廃止されたスキー場跡があり、ゲレンデの崩壊を防ぎ法面の保護と緑化を目的に「植生マット」を敷いています。ところが、そこから出た芽がシカのエサになりかねないという心配があります。

(その3へ つづく)